Natürliche Auslese: Die Kandidaten des Vergleichstests digitale Audioplayer 2017.

Natürliche Auslese: Die Kandidaten des Vergleichstests digitale Audioplayer 2017.Die letzten zwanzig Jahre waren, was die Quantität der zugänglichen Musik anbelangt, vergleichbar mit einem kleinen Bigbang. Durch die MP3-Datei und den ersten digitalen Audioplayern (DAP) wie dem iPod konnte plötzlich Musik in rauen Mengen und platzsparend wie nie zuvor praktisch überall hingebracht und genossen werden.

Was ein Fest für die Popkultur darstellte, war für die Nische der Klangenthusiasten oft ein klanglicher Gräuel. Doch im Verlauf der Jahre und wegen vieler technischer Neuerungen wurde es immer mehr möglich, dass die kleinen DAPs klanglich gegenüber den grossen, stationären Musikanlagen an Boden gewannen.

Parallel dazu entstand natürlich auch bei den digitalen Audioplayern ein Markt, bei dem die Preise exponentiell stiegen, bei jedoch nur marginaler klanglicher Verbesserung. Für diesen Test wurde aus diesem Grund ein Schnitt bei gut 1800 Franken gemacht, wobei man heute bei einem Premium-Audioplayer locker das Doppelte zahlen kann.

Dieser Test wird keinesfalls «den besten» digitalen Audioplayer küren. Es soll aber unbedingt ersichtlich werden, welcher Player für welche Kundschaft die beste Wahl sein kann. Der Kunde sei König, doch wie beim Orakel von Delphi geschrieben, muss sich dieser schliesslich selber kennen, um eine für sich gute Wahl treffen zu können.

Dabei wird neben der Klangqualität (wobei alle Testgeräte nicht schlecht abschneiden) auch die Funktionalität und nicht zuletzt die Portabilität unter die Lupe genommen. Bei all diesen Faktoren konnten grosse Unterscheide ausgemacht werden und ich neige dazu, sehr vage drei Stufen im Spektrum der Audioplayer mit «respektabler» klanglicher Leistung auszumachen:

1. Die unglaublich portablen, die klanglich gut sind und sich so von reiner Designer- und Billigware abheben, jedoch durch ihre geringe Grösse bestechen.

2. Die Smart-DAPs, die gängigen Smartphones stark ähneln, jedoch statt Telefonie Klangqualität bevorzugen.

3. Die Fetischen, die sich ganz der puristischen und ekstatischen Klangwiedergabe verschreiben und auch das schwere Geschütz unter den Kopfhörern auffahren können.

Im diesjährigen Vergleichstest habe ich versucht, eine Auswahl zu treffen, bei der jede Kategorie mindestens einmal vertreten ist.

Besonderer Dank gebührt dem K55 in Zürich, das mit seinem hervorragenden Testcenter einen Löwenanteil an Testgeräten für den Vergleichstest 2017 zur Verfügung gestellt hat.

Test des Hifiman Megamini: Der Sparsame

«Urgestein». Die Marke Hifiman mit dem Megamini.

«Urgestein». Die Marke Hifiman mit dem Megamini.Der 43 x 100 x 9 Millimeter grosse und 69 Gramm schwere Megamini digitale Audioplayer steht im krassen Kontrast zu seiner Herstellerfirma Hifiman. Diese kann mit seinen wohl etablierten Kopfhörern, Verstärkern und Audioplayern durchaus als massives Schwergewicht im (trans-)portablen Audiomarkt angesehen werden.

Hifiman war 2010, also knapp zehn Jahre nach dem Erscheinen des iPods, die erste Firma, die mit dem HM-801 einen portablen Audioplayer entwickelt hatte, der auch audiophilen Ansprüchen gerecht werden sollte. Eine Vorreiterrolle, die seine Würdigung verdient.

Interessanterweise mutet der Hifiman Megamini durch seine Masse heute wieder sehr wie ein iPod an, was natürlich Leute mit wenig Platz oder bei einem anspruchsvollen Workout freuen dürfte. Es gibt kaum ein Taschenfach, das nicht in der Lage ist, das schlanke Gerät aufzunehmen.

Die Bauqualität scheint grundsolide, wenn auch einfach. Das Gerät besteht äusserlich aus einer Metallplatte und stabil wirkenden Plastikknöpfen; so weit, so gut. Während des Tests entstanden jedoch auf geisterhafte Weise auf der Rückseite schnell Kratzspuren. Dies sollte aber nichts über die prognostizierte Langlebigkeit des Gerätes aussagen.

Als ich mich mit der verbauten Hardware des Geräts befasste, musste ich ein wenig an den Zauberer von Oz denken, denn Hifiman verschweigt sowohl die Angaben über den verbauten Digital-Analog-Wandler (DAC) als auch die genauen Angaben zur verbauten Batterie. Der DAC sei Hifimans kleines Geheimnis, was immer es auch sei, es klinge toll. Wer mag sich wohl hinter dem Vorhang dieser Aussagen verbergen?

Die Batterie halte bis zu 15 Stunden, wobei keine Angabe zu den Milliampere pro Stunde (mAh) gemacht werden. In der Praxis variierte die Akkulaufzeit enorm, je nachdem wie hoch die Bitrate war und welche Art von Musikdatei abgespielt wurde. Der grösste Energiefresser bei mir war jedoch der Umstand, dass die Musik weiterspielt, wenn die Kopfhörer ausgezogen wurden nach der Musiksession.

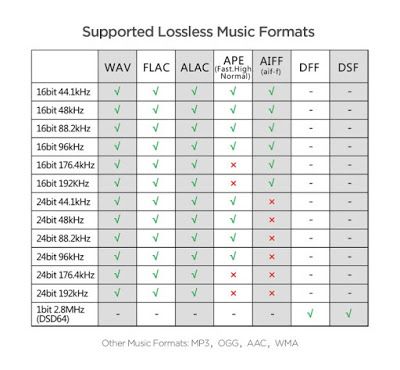

Der Megamini unterstützt viele der gängigen Hi-Res-Formate und Bitraten. Dabei gibt es einige Ausnahmen.

Breit gefächert, wenn auch lückenhaft.

Breit gefächert, wenn auch lückenhaft.Die Bedienung des Hifiman ist einfach und simpel. Man navigiert sich schnell und intuitiv mit den drei Knöpfen durch die Menüs. Ebenfalls simpel sind die Abspielfunktionen. Es gibt eine Zufallsfunktion und eine Wiederholfunktion. Auf einen Equalizer müssen wir leider verzichten.

Klanglich war der Megamini eine Überraschung. Ehrlich gesagt war ich in den ersten paar Sekunden sogar erschrocken, wie gut dieses kleine Gerät klingt. Der Megamini ist klanglich kraftvoll, hell und für seinen relativ geringen Preis schon sehr gut in seiner Detailtreue. Einzig bei der Klangbühne konnte ich sofort erkennen, dass es sich dabei um das Einsteigermodell meiner Auswahl handelte. Ein klanglicher Wermutstropfen ebenfalls ist der fehlende symmetrische Ausgang, der jedoch keinesfalls ein Muss ist.

Der Hifiman Megamini ist sehr zu empfehlen für Leute, die guten Klang zum Einsteigerpreis haben wollen oder einen schlanken und unkomplizierten Begleiter für unterwegs oder beim Sport suchen. Wer jedoch mehr audiophile Tiefe sucht und ebenfalls bereit ist, tiefer in sein Portemonnaie zu greifen, der wird anderswo in diesem Test fündig.

Unkomplizierter Begleiter für überall.

Unkomplizierter Begleiter für überall.Test des Onkyo DP-S1 – der kleine Bruder

Gelungener Kompromiss: Der Onkyo DP-S1.

Gelungener Kompromiss: Der Onkyo DP-S1.Es fällt mir leicht, über den Onkyo DP-S1 zu berichten. War doch sein grosser Bruder, der DP-X1, einer meiner grössten Favoriten unter den digitalen Audioplayern im letzten Jahr. Der DP-S1 tauscht im Wesentlichen die Qualität seines grossen Bruders, ein Smart-DAP zu sein, ein gegen seine «Ultraportabilität» von 60 x 94 x 15 Millimetern und 130 Gramm, die sogar mit dem Hifiman Megamini rivalisieren kann.

Ansonsten rivalisiert der DP-S1 jedoch direkt mit der Liga seines Bruders und weniger mit anderen kompakten Audioplayern. Auf dem Papier liegen beide weitgehend gleichauf. Neben gleichwertigen doppelten Digital-Analog-Wandlern und identischem Duo an Verstärkern besitzen beide über einen gleichwertigen Akku, der 15 Stunden bei 96 kHz/24 Bit und 32 Ohm und «normaler» Lautstärke das Hörzentrum beglücken vermag.

Die Gemeinsamkeiten reissen nicht ab. Allerdings wurden auf den DP-S1 auch Dinge übernommen, die es zu bemängeln gab. So hat der S1 die gleichen exponierten zwei Schnittstellen für die Mikro-SD-Karten. Allerdings scheint der «kleine Bruder» nicht den anfälligen symmetrischen Ausgang der DP-X1 geerbt zu haben, wobei das gelungene Rad zur Lautstärkeregelung beibehalten wurde, das sich in das Aluminiumgehäuse einschmiegt.

Das Betriebssystem jedoch ist nicht mehr Android, sondern eine aufgebohrte Linuxvariante. Per Touchscreen-Display navigiert man sich in Windeseile durch das stark abgespeckte Menü. Allzu grobe Wurstfinger werden hier möglicherweise mit der geringen Grösse des 2,4-Zoll-Displays zu kämpfen haben.

Nach eingängiger Prüfung konnte ich beruhigt feststellen, dass es die wichtigsten Features des Vorgängers in die miniaturisierte Variante des DP-S1 geschafft haben. Upsamplingfunktionen bis zu 192 kHz/32 Bit sowie die drei Digitalfilter (sharp/short/slow) als auch die siebenstufige Regulierung der Phasenregelschleifen-Taktung – keine meiner lieb gewonnenen Technikspielereien sind auf der Strecke geblieben. Selbst eine 10-Band-Variante des Equalizers vom Dp-X1 hat es auf die Implementierung des S1 geschafft und natürlich unterstützt auch der DP-S1 MQA.

Keine Sorgen müssen sich Musikliebhaber, die auf die Streamingdienste Tidal und Tunein setzen, machen. Diese werden seit kurzem über die Onlinefunktion unterstützt. Weitere Anbieter sollen folgen.

Ein wichtiger Punkt, der den Nachteil des DP-S1, kein Smart-DAP zu sein, zu einem Teil wettmacht, ist die Möglichkeit, den Player gänzlich per Smartphone über Bluetooth (LE) und per DapController App zu bedienen. Sind wir mal ehrlich: Mittlerweile hat fast jeder ein Smartphone und niemand, auch der grösste Klangpurist, möchte von sich aus mehr als ein Gerät bedienen. Doch leider erreicht bisher kein Smartphone die klangliche Leistung eines DP-S1.

Diese Klangqualität des DP-S1 ist weitgehend mit dem DP-X1 identisch. Klänge sämtlicher Frequenzbereiche erscheinen glasklar, seidig weich und feingliedrig. Der Detailgrad ist über den ACG (Active Control Ground) Modus des symmetrischen Ausgangs schwindelerregend. Obwohl über den BTL-Modus-Kopfhörer (Bridges Transless) bis 600 Ohm Impedanz mit ausreichender Lautstärke abgespielt werden können, gehören Letztere eher in eine warme Stube zu einer stationären Anlage als unterwegs an einen DP-S1 angeschlossen. Nach meiner Erfahrung geht zu viel an Dynamik und Kraft verloren und der seidig weiche Charakter des DP-S1 wird so immer mehr zum Nachteil.

Wem würde ich den DP-S1 empfehlen? Ich drehe lieber die Frage herum. Nicht empfehlen würde ich den S1 Leuten mit weniger als 400 Franken Budget, Musikliebhabern, denen ich wegen fortgeschrittener Audiophilia eher ein Gerät der Kategorie «Fetisch» ans Herz legen würde, oder Kunden, die explizit einen Smart-DAP wollen. Alle anderen sollten zumindest einmal den DP-S1 oder seinen grossen Bruder, den DP-X1 gehört haben.

Kein Schuss ins Grüne. Onkyo vermag mit dem abgespeckten DP-S1 zu überzeugen.

Kein Schuss ins Grüne. Onkyo vermag mit dem abgespeckten DP-S1 zu überzeugen.Test des FiiO X5 3. Generation: Der Smarte

Smarter Singvogel.

Smarter Singvogel.Wenn ich den Namen der Marke FiiO höre, so folgt für mich nach einigen Jahren gleich die Assoziation einer tickenden Zeitbombe, die ständig tickt und die Spielmacher des bereits «milde» überteuerten portablen Audiomarktes zu Neuerungen antreibt, denn wenn diese Zeitbombe hochgeht, dann besteht ohne diese Neuerungen keine Legitimation mehr für die hohen Preise der Luxus-Audioplayer. Der Knall entspricht bei dieser Metapher dem Erscheinen eines neuen FiiO-Produkts.

Der Neue hier heisst X5 der Dritte und er hat kaum noch etwas mit seinem Vorgänger gemein. Dabei ist der Schritt zum Smart-DAP mit einem aufgebohrten Android-Betriebssystem noch das Offensichtlichste, was uns über das 3,97-Zoll-Display und 800 x 480 Pixel entgegenflackert.

Dabei kann zwischen zwei Betriebsmodi, dem Android- und dem Pure-Music-Modus gewählt werden. Beim Pure-Music-Modus werden WLAN und andere Hintergrundfunktionen, die zu Störungen im Klangsignal führen könnten, ausgeschaltet, wobei die Benutzeroberfläche ganz zu der Player App wird, die auch über den Android-Modus benutzt werden kann. Im Android-Modus hingegen stehen den Benutzern die Tore des Internets mit sämtlichen Streamingdiensten und alternativen Musikprogrammen offen, wie dem Neutron-Player und endlos vielen mehr. Diese Vielfältigkeit und Modifizierbarkeit stellt wohl den grössten Vorteil der Smart-Daps wie dem FiiO X5 lll über seine Konkurrenz dar.

Auf dem Papier sind auch die inneren Werte des FiiO X5 lll erschreckend gut. Gleich zwei der AKM-AK4490EN-DAC teilen sich die Arbeit. Dabei handelt es sich um einen derzeit sehr beliebten DAC-Chip der japanischen Firma Asahi Kasei Microdevices. Allerdings bezieht sich das Kürzel EN des Chips auf die abgespeckte und energieeffizientere Version und auf den kleinen Bruders des AK4490EQ, der seinerseits im KANN von Astell&Kern verbaut wurde. Ein kleines, aber nicht unwichtiges Detail, das im Hinblick auf die Wertigkeit eines Geräts nicht unerheblichen Einfluss nimmt.

Ein seltener Anblick bei digitalen Audioplayern sind die zwei Kristalloszillatoren, die zusammen mit den Verstärkerbausteinen OPA 1642 und OPA 426 für geringeres Rauschen und eine Reduktion von Artefakten und Verzerrungen sorgen. Ebenfalls wichtig für den Detailgrad klanglicher Feinheiten ist die Möglichkeit, den X5 lll über den symmetrischen Ausgang abzuspielen.

Zu dieser, die Sinne übermannenden Flut an Spezifikationen gesellt sich die Tatsache, dass der X5 lll auch durch seine Bauqualität überzeugt. Das Aluminiumgehäuse wirkt robust und in seiner Form und der Anordnung des Lautstärkerades, den Knöpfen, sowie sämtlichen Ausgängen durchdacht. Dies ist keinesfalls eine Selbstverständlichkeit. Ebenso keine Selbstverständlichkeit ist das Detail, dass SD-Karten gut geschützt in einem Fach an der Seite des Players untergebracht sind und nur mit Hilfe eines Pins entfernt werden können.

Klanglich geht der FiiO einen ganz anderen Weg als die direkte preisliche Konkurrenz des DP-S1. Die Noten sind deutlich fülliger und kräftiger, was dem FiiO eine grössere Präsenz in den Mitten und im Bassbereich gibt, wovon die filigranen Höhen, wenn zwar sehr wohl vorhanden, weniger profitieren. Ein besonderes Detail ist die Fleischigkeit des Basses, eine Qualität, welche ich mittlerweile dem AK4490EN-DAC-Chip als markantes Erkennungsmerkmal zuordne.

Die Klangbühne ist ausreichend weit und tief, um den Hörern einen Eindruck von Offenheit und Dreidimensionalität zu geben. Allerdings vermittelt der DP-S1 diesen Effekt auch durch seine seidige und transparente Art besser.

Der FiiO X5 lll hat nicht nur die Konkurrenz durch seine herausragenden Spezifikationen herausgefordert. Ebenfalls war der X5 lll eine Herausforderung für mich und mein Gehör. Auf dem Papier ist der neue X5 dermassen gut, doch in der Praxis und im Vergleich zu Premiumprodukten konnte er sich jedoch deutlich nicht als Königsmörder behaupten. Dennoch ist der FiiO X5 der dritten Generation ein Audioplayer, der bei jedem Kauf eines Smart-DAP als eine der Top-Möglichkeiten in den Kategorien Preis/Leistung und Wertigkeit gehandelt werden sollte.

Aus keinem Leichtholz geschnitzt: Der FiiO X5 3. Generation.

Aus keinem Leichtholz geschnitzt: Der FiiO X5 3. Generation.Test des Cowon P2: Der Dandy

Der P2: Alt und neu vereint.

Der P2: Alt und neu vereint.Seit Jahren leiten mich die Geräte der südkoreanischen Firma Cowon durch spätabendliche Privatkonzerte unterwegs und zu Hause wie virtuose Konzertmeister. Dementsprechend hoch sind auch die Erwartungen. Sind bei den zahlreich erschienenen Geräten der Südkoreaner nicht nur positive empfangene Neuerungen zu verbuchen.

Verziehen, aber niemals vergessen sei da beispielsweise der 3,5 Millimeter grosse symmetrische Ausgang des Plenue S, der sich partout nicht an gängige Standards halten wollte. Brav reiht sich Cowon aber wieder beim P2 in die Reihen der Norm ein mit dem bewährten (aber bald überholten) 2,5 mm symmetrischen Ausgang. Auch Cowon zeigt, dass konstante Innovation vor allem durch konstantes Umdenken geprägt ist.

Die neuste offensichtliche Innovation des neuen P2 ist das zweite Rad neben dem zur Lautstärkeregelung. Gut und wichtig sieht es ja aus. Doch die Auswahl an Funktionen wie eine Schnellauswahl der EQ-Einstellungen, eine doppelt so schnelle Lautstärkeregelung oder die Regelung der Displayhelligkeit stellten die Notwendigkeit dieses sehr in Frage. Die einzige «nützliche» Schnellfunktion des zweiten Rades für kritische Musikhörer war eine präzise Vor- und Rückspulfunktion, die sich als sehr intuitiv herausstellte und sich somit bewährte.

Ebenfalls ärgerlich für einen eingefleischten Cowon-Fan ist das Vorhandensein eines einzelnen, ungeschützten SD-Kartenschlitzes. Der P2 mag ja 128 GB Speicherplatz integriert haben, doch für eine Musikbibliothek von knapp 6000 hochauflösenden Songs ist das nicht ausreichend.

Ebenfalls für Stirnrunzeln sorgt der Umstand, dass normale und symmetrische Klinkenausgang unten und somit gegenüber der Lautstärkeregelung liegt. Dies erschwert die Bedienung unterwegs, wenn sich der P2 in einer Tasche befindet.

Das Gute an dem Test des P2 ist, dass ich ihn von hier an und mit jeder Faser meines klangliebenden Herzens loben kann. Die weitere Verarbeitung des Gehäuses scheint makellos und verspricht (und hält) überzeugend echte Premiumqualität.

Unter der Haube ist das amtierende Flaggschiff von Cowon ein Hingucker. Als Digital-Analog-Wandler wurde der technisch hochaktuelle und leistungsstarke AK4497EQ verbaut, der vom SoundPlus-Verstärker von Texas Instruments unterstützt wird. Dies führt dazu, dass der P2 mit maximal 2 Vrm auch anspruchsvollere Kopfhörer überzeugend zum Singen bringen kann.

Das sind Weltklasse-Spezifikationen auf dem Papier – die in diesem Fall auch in der Praxis klar hörbar sind. Die klangliche Klarheit des P2 ist im ganzen Vergleichstest ungeschlagen, lediglich der Lotoo Paw Gold kann hier dem P2 knapp das Wasser reichen. Sämtliche Frequenzen des Klangspektrums fügen sich in das ausgewogenste Gesamtgebilde, das ich von digitalen Audioplayern kenne.

Der Bass ist wunderbar zurückhaltend, wohldefiniert und dennoch kraftvoll – der Audeze unter den DAPs. Die Mitten und die Höhen so klar, in einer Symphonie aus Detail und Liebe zur Natürlichkeit der Musik. Ebenso fühlt sich die Klangbühne weit und tief und ebenfalls natürlich an.

Der P2 ist ein wunderbares Klangwunder. Jeder Ton scheint sorgfältig in schwarzen, dunklen Samt verpackt zu sein. Keine unelegante Schärfe und keine klangliche Unausgeglichenheit vermochten meine Ohren auszumachen, so sehr ich mich auch bemühte. Dies verleiht dem P2 den Dandy-Status unter den digitalen Audioplayern von 2017.

Die Krönung dabei ist eine Spezialität aus dem Hause Cowon namens JetEffect 7. Ich habe mich bisher immer schwer getan mit integrierten Equalizern und habe in der Regel einen weiten Bogen darum gemacht. Nicht so bei dem JetEffect 7. Durch die zahlreichen Voreinstellungen und Aufbereitungsfunktionen wie dem BBE war es ein Genuss, altbekannten Kopfhörern wie dem Noble K10 eine klangliche Generalüberholung zu verpassen, ohne dass dies negative klangliche Nebeneffekte hatte.

Wer einen brillanten, aber klanglich sehr neutralen und ausgewogenen Audioplayer sucht und bereit ist, die 1000 Franken Hürde in Angriff zu nehmen, sollte dem P2 trotz oder gerade auch wegen der eigenwilligen Designentscheidungen mindestens ein Ohr leihen.

Ein klanglicher Favorit: Der Cowon P2.

Ein klanglicher Favorit: Der Cowon P2.Test des Astell&Kern KANN: Der Kantor

Nikon Z 8: Die kleine Schwester der Z 9 vereint viele ihrer Funktionen in einem leichteren Gehäuse und bietet damit Filmern wie Fotografen eine erstaunliche Aufnahme-Flexibilität.

Nikon Z 8: Die kleine Schwester der Z 9 vereint viele ihrer Funktionen in einem leichteren Gehäuse und bietet damit Filmern wie Fotografen eine erstaunliche Aufnahme-Flexibilität.Die Ankündigung des Astell&Kern KANN wurde auf mannigfaltige Weise als eine Kampfansage verstanden. Mit dem Schlachtruf «One player to rule them all» (ein Player, um sie alle zu beherrschen) zog das neue «Mittelklassegerät» der Koreaner von Iriver Ltd. ebenso viel Aufmerksamkeit auf sich wie das eigenwillige Design. Der Schlachtplan hinter der Kampfansage entfaltet sich für geübte Augen folgendermassen.

Beherrsche die Kopfhörer: Durch den integrierten Verstärker, der in seiner Leistungsfähigkeit selbst den des bisher ungeschlagenen Lotoo Paw Gold in den Schatten stellt (um ca. 10 db in der Praxis), können Kopfhörer bis 600 Ohm mit einer zufriedenstellenden Lautstärke und Klangleistung bei 4Vrm (unsymmetrisch) resp. 7Vrm versorgt werden.

Beherrsche den Speicherplatz: Der KANN verfügt sowohl über MicroSD als auch über einen SD-Karten-Schlitz. Eine Wohltat für alle, die durch den Verzicht an MP3-Daten händeringend um Speicherplatz kämpfen.

Beherrsche die Akkulaufzeit: Mit seinem 6200-mAh-3.7-Li-Polymer-Akku, der über USB-C schnell geladen werden kann, ist eine Musikwiedergabe (Flac, 16 bit) von bis zu 15 Stunden möglich – vorausgesetzt, der integrierte Verstärker bleibt ausgeschaltet. Nur einer kann länger.

Beherrsche die Dateiformate: Das Musikformat, das der KANN nicht abspielen kann, muss erst noch gefunden werden. Mit der Unterstützung von MQA-Dateien (Master Quality Authenticated) ist der KANN bereit für die Zukunft.

Beherrsche die Massen: Es gibt (gab) einen Kern von Audiophilen, die Astell&Kern vorwarfen, sie seien nicht in der Lage, ein Gerät auf den Markt zu bringen, das sich unter Kennern Preis-Leistungs-technisch behaupten könne. Ebenso wurde langjährig die begrenzte Akkukapazität der Marke bemängelt.

Wahrlich furchteinflössend offenbarte sich Liebhabern des portablen Audio (und A&K-Muffel) dieser geschickt inszenierte Schlachtplan. Jedoch hat der eigenwillige Spross der Koreaner auch Dinge, die ihm zum Verhängnis werden können. Zum einen ist der KANN mit seinen 7,1 x 11,5 x 2,5 cm für ein portables Gerät sehr gross, sodass ich beim KANN versucht bin, von einem transportablen statt einem portablen Gerät zu sprechen.

Ebenfalls ist die Trapezform mit der Wellentextur ein Novum, an das man sich trotz des hochwertigen Duraluminium (bekannt aus der Flugzeugindustrie) erst noch gewöhnen muss. Die EOS-blaue Alternative zum gängigen Grau kann hierbei sowohl Fluch als auch Segen sein.

Überzeugend ist die bewährte Steuerung durch die Menüs per 480x800-WVGA-Touchscreen. Angenehmes Detail dazu: Durch eine oranges Play-Zeichen führt das System Musikliebhaber durch die Unterverzeichnisse, bis sie beim derzeit abgespielten Musikstück landen. Ein Segen bei über 300 Musikalben.

Ebenfalls ein Muss für den zeitgemässen KANN ist die Unterstützung von Tidal, MOOV und Groovers+. Leider ist die Stärke des WLAN traditionellerweise eher schwach. Zeitgenössisch ist mittlerweile auch der symmetrische Ausgang sowie ein optischer als auch ein Line-out-Ausgang für den Anschluss an ein Boxensystem.

Klanglich hatte ich Befürchtungen, als ich den einzelnen AKM-AK4490-Chip sah. Man erinnere sich an den gut halb so teuren FiiO X5 lll, der gleich zwei dieser Chips aufzubieten hatte. In der Praxis erkannte ich allerdings nur Ähnlichkeit bei der «Fleischigkeit» des Basses.

Ansonsten überraschte mich der KANN durch die ungeschlagene Weite und Natürlichkeit der Klangbühne sowie eine überzeugende Anordnung der Instrumente darin (Imaging). Bestechend klar und durch seine offen scheinende Weite spielte sich der KANN in mein erst widerwilliges Herz.

Beim KANN sieht man, dass ein einzelner, durch einen guten Analog-Verstärker unterstützter Digital-Analog-Wandler wertvoller ist als eine dürftig mit Kraft versorgte Übermacht. Dieser Umstand lässt mich den KANN mehr als versierten und leidenschaftlichen Kantor sehen als einen blutrünstigen Dschingis Khan (letztes Wortspiel), der grossspurige Drohungen ausspuckt.

Der KANN ist ein fantastischer Alleskönner und gleichzeitig ein überzeugender Kandidat in der Rubrik Preis/Leistung. Wer noch genug Platz in seinen Taschen hat, krafthungrige Kopfhörer sein Eigen nennt und nicht auf zeitgemässe technische Details verzichten möchte, der findet um den KANN keinen Weg.

Eigenwillig und doch sehr überzeugend.

Eigenwillig und doch sehr überzeugend.Test des Lotoo Paw Gold: DER Fetisch

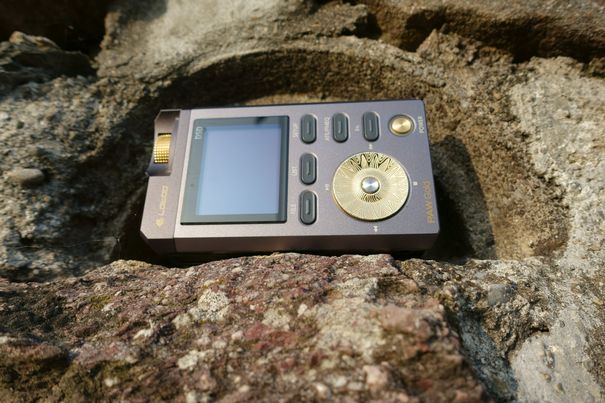

Grundsolide mit goldenem Kern.

Grundsolide mit goldenem Kern.Trotz seines Äusseren und dem Format von 6 x 10,4 x 2,5 cm und seiner überaus Robusten Bauweise ist der Lotoo Paw Gold (LPG) keinesfalls «another brick in the wall» – ein einfacher weiterer Ziegelstein in der Gemeinschaft der digitalen Audioplayer. Bei seinem Erscheinen vor bald gut zwei Jahren fand der LPG vor allem in der audiophilen Szene Anklang. Seit kurzem ist der Paw Gold erstmals für 1699 Euro auf Amazon erhältlich.

In der breiten Masse für Aufsehen zu sorgen, fällt dem Lotoo Paw Gold verständlicherweise schwer. Seine Hardwareknöpfe und sein vergleichsweise winziges Saphir-OLED-Display passen so gar nicht zu der Generation Smartphone/Smart-DAP. Das Menü des LPG versetzt mich regelmässig in Erinnerung zurück an den Hifiman Megamini. Ebenfalls kein WLAN und kein Bluetooth können hier verwendet werden. Auch von einem symmetrischen Anschluss fehlt jede Spur.

Trotz der antiquierten Bedienung flitzt der Benutzer mit etwas Übung in Windeseile durch die Menüs und die Musikverzeichnisse, vorausgesetzt man unterteilt Letztere in kleine Karteien, wie A-C, D-F usw. Mittlerweile bin ich überzeugt, dass ich mich mit dem Paw Gold schneller durch die Menüs bewege als mit jedem Smart-DAP.

Unerträglich wird es für mich, sollte ich das Bedürfnis haben, eine Änderung am Equalizer vorzunehmen. Bei solchen Abläufen ist und bleibt die Bedienung fummelig und es ist eine Qual, jeden Wert einzeln einzugeben und zu bestätigen.

Genug der Schwächen. Der Lotoo Paw Gold verdient nämlich seinen Platz hier im Vergleichstest, denn er ist der Inbegriff von einem Kraftpaket. Sein bewährter Digital-Analog-Wandler von Burr-Brown wird von dem überaus kraftvollen LME49600-Verstärker unterstützt. Eine bisher ungeschlagene Kombination, die bisher nirgendwo auf dem portablen Audiomarkt zu finden ist.

Das bedeutet, dass der LPG wie der KANN von A&K so ziemlich jeden Kopfhörer nicht nur abspielen, sondern auch zum Singen bringen kann. Eine Fähigkeit, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Techniker von iRiver zu der Entwicklung des KANN inspiriert hat.

Diese Annahme entstammt aus der Tatsache, dass der KANN technisch den LPG stets, wenn auch nur leicht, auf dem Papier übertrumpft. Der KANN ist knapp leistungsstärker, was die Lautstärke anbelangt, hat einen leicht grösseren Akku als die 6000-mAh-3.7-Li-Polymer-Batterie des LPG, hat neben dem SD-Kartenslot auch MicroSD, kann auch MQA abspielen, hat Bluetooth und WLAN, hat ein zeitgemässes Touchscreen-Display usw. Beide Geräte sind eher klobig, wobei der LPG jedoch um einiges besser in eine Hosentasche passt.

Doch in einer Disziplin, die bei diesem technischen Pinkelwettbewerb vergessen geht, bleibt der Lotoo Paw Gold stark und auf seine Art dem KANN überlegen: Es ist die Klangqualität.

Wo der KANN auf Weite setzt bei der Klangbühne, geht der LPG um ein vielfaches in die Tiefe und tut dies auf eine glaubhafte Weise, die keine einfache technische Spielerei zu sein scheint.

Jeder Ton des gesamten Klangspektrums ist unheimlich kraftvoll und strotzt mit einer Lebendigkeit, die unbeschreiblich analog (also nicht digital) klingt. Der Bass ist nicht fleischig oder etwas ledrig wie beim KANN, sondern hat trotz seiner Kräftigkeit eine Lockerheit, die sehr natürlich klingt. Wo der fantastisch klingende P2 von Cowon durch seine zurückhaltende, ausgeglichene und klare Schönheit besticht, sprudelt beim LPG die Musik einem mit einer Lebendigkeit entgegen, die in Anbetracht der heutigen Rückkehr zu analogen Datenträgern zeitlos scheint.

Der Lotoo Paw Gold ist durch sein Retro-Erscheinungsbild und seinen Fokus auf schiere Klangqualität definitiv ein Fetisch, der wohl immer ein Nischendasein fristen wird. Der LPG ist ein treuer Begleiter, der anders als seine Konkurrenz einen Sturz mit hoher Sicherheit überleben wird. Wer die Extrameile geht für extravaganten Klang und dabei sozialer Akzeptanz bei der Wahl von Elektrogeräten abgeschworen hat, der wird im Lotoo Paw Gold einen Weggefährten finden, der einen mit hoher Wahrscheinlichkeit länger begleiten wird als seine Konkurrenz.

Klanglicher Goldjunge.

Klanglicher Goldjunge.Fazit & Steckbriefe

Zum Ende des Vergleichstests stellt sich doch noch die Frage, welcher Player nun am besten abgeschnitten hat. Die Antwort lautet deutlich: jeder! Wenn auch nicht in jeder Disziplin. Es werden wohl immer Kompromisse gemacht werden müssen, wenn ich mal ganz unverblümt ehrlich sein will.

Beispielsweise wird ein Hifiman Megamini klanglich nie einem Plenue 2 das Wasser reichen können. Wer aber die Preisdifferenz in ein Fitness-Abonnement steckt und zusätzlich einen handlichen musikalischen Begleiter sucht, der wird wohl eher zum Megamini oder mit einem Aufpreis zum fantastischen Onkyo DP-S1 greifen. Verschrobene Klangpuristen werden mit dem klanglich zeitlosen, aber ansonsten nicht zeitgemässen Lotoo Paw Gold zufrieden sein, wobei andere einen Tausendsassa à la FiiO X5 lll oder den abgerundeten, aber eher klobigen Alleskönner KANN von Astell&Kern vorziehen.

Je nach Situation und Präferenz des Kunden hat jeder der getesteten Player einen wohl legitimierten Platz. Die finale Hürde liegt allein beim Kunden. Gnothi Seauton! – Erkenne dich selbst!

Bei mehreren hundert Franken für eines dieser fantastischen Geräte empfiehlt es sich, diese erstmals zu testen. Dies kann im Testcenter am K55 an der Universitätsstrasse 13 gemacht werden. Bis auf den Lotoo Paw Gold sind alle Geräte des Vergleichstests 2017 dort vertreten.

Alle Themen

Alle Themen