Das neue Topmodell von Olympus, die OM-D E-M1 Mark II, begeistert mit unglaublicher Geschwindigkeit, schnellem Autofokus und tollem Bildstabilisator.

Das neue Topmodell von Olympus, die OM-D E-M1 Mark II, begeistert mit unglaublicher Geschwindigkeit, schnellem Autofokus und tollem Bildstabilisator.Bürkliplatz in Zürich: Möwen umkreisen die vielen Touristen am Landesteg. Einer wirft Futter in die Luft. Sofort ist er im Schwarm der Vögel kaum noch zu erkennen. Ein lustiges Fotomotiv. Während die Smartphone- und Kompaktkamera-Knipser verzweifelt versuchen, wenigstens eine scharfe Möwe aufs Display zu kriegen, stelle ich meine Olympus E-M1 Mark II lässig auf lautlose Serienaufnahme mit Dauer-Autofokus und vergrössere den Autofokus-Bereich.

Dann noch den Verschluss auf eine 1000stel-Sekunde fixieren. Ein Blick durch den Sucher, ein Druck auf den Auslöser und schon sind über 20 Fotos mit 18 Bildern pro Sekunde im Kasten. Und die Viecher darauf sehen aus wie frisch aus dem Tiefkühler. Festgefroren und knackscharf. Und zwar auf allen Aufnahmen.

Eine weitere Serie im Tracking-Modus zeigt eine Möwe beim Landeanflug aufs Geländer. Sogar ein paar Wasserspritzer sind wie eingefroren auf den Fotos zu entdecken. Ein wahre Fotografenfreude.

Die neue Olympus OM-D E-M1 Mark II attackiert mit ihrem schnellen Autofokussystem und der atemberaubenden Geschwindigkeit nicht nur die Spitzenmodelle der Spiegelreflexkameras von Canon und Nikon. Mit dem neuen 20-Megapixel-Sensor stehen auch APS-C-Modelle wie etwa Fujifilms X-T2 oder Sonys A7-Vollformat-Kameras im Visier. Deren eher konservativ eingestellte Kundschaft, was Gehäuseform und optische Sucher angeht, versucht Olympus zum einen mit einer klassischen Spiegelreflex-Kameraform und zum anderen mit einer "S-OVF" genannten Simulation eines optischen Suchers zu überzeugen.

Die E-M1 Mark II sieht genau wie die E-M1, die 2013 erschien, immer noch wie eine analoge OM-Systemkamera aus, inklusive Einschalter im OM-4-Auto/Manual-Stil. Doch im Innern hat sich so vieles geändert, dass eigentlich eine neue Versionsnummer fällig gewesen wäre.

Der grössere Live-MOS-Sensor im Micro-Four-Thirds-Format bringt 4 Megapixel mehr an Auflösung gegenüber der E-M1. Damit diese 20 Megapixel auch genügend rasch verarbeitet werden, kommt in der E-M1 Mark II ein völlig neuer TruePic-VIII-Bildprozessor zum Einsatz, der gemäss Olympus mehr als dreimal so schnell wie der Vorgänger arbeiten soll.

Mit seiner ausserordentlich raschen Scharfstellung wird das neue Modell zur derzeit schnellsten Systemkamera seiner Klasse. Ermöglicht wird dies durch das neu entwickelte High-Speed-Autofokussystem mit 121 Kreuzsensoren, Phasenerkennung und einer neuen AF-Steuerung sowie einer noch kürzeren Verschlussreaktionszeit.

Im sogenannten "Silent-Modus", das heisst mit elektronischem Verschluss, und unter Verwendung des kontinuierlichen AF- und AE-Trackings, nimmt die Kamera 18 Bilder pro Sekunde im 20,4-Megapixel-RAW-Format auf. Mit AF- und AE-Lock, also ohne dauernde Schärfen- und Belichtungsanpassung, steigt die Bildrate sogar auf unglaubliche 60 Bilder pro Sekunde.

Wird mit mechanischem Verschluss aufgenommen, sind immerhin noch 15 Bilder pro Sekunde möglich. Zum Vergleich: Eine Canon EOS-1DX Mark II erreicht bis zu 16, eine Nikon D5 bis zu 14 Bilder pro Sekunde. Dann sind die beiden Profi-Boliden bereits am Limit von Serienbildern in voller Fotoauflösung.

Damit man immer den genauen Auslösezeitpunkt erwischt, gibt es den neuen Pro-Capture-Modus der E-M1 Mark II. Er eliminiert quasi die Auslöseverzögerung, da bereits in einer Endlosschlaufe bis zu 14 Serienbilder aufgenommen werden, bevor der Auslöser komplett heruntergedrückt wird.

Kombiniert man diese Leistungen mit dem 5-Achsen-Bildstabilisierungssystem für verwacklungsfreie Teleaufnahmen und dem Staub- und Spritzwassergeschützten sowie frostsicheren Gehäuse, erhält man eine kompakte, robuste Kamera, die sich ideal für Tier-, Reise-, Dokumentar- und journalistische Fotografie eignet. Grund genug, die neue Olympus OM-D E-M1 Mark II etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.

Äusserlich wie aus den 70er-Jahren: Die neue OM-D E-M1 Mark II bleibt dem Olympus-Retro-Stil treu. Innen dominiert modernste Technik.

Äusserlich wie aus den 70er-Jahren: Die neue OM-D E-M1 Mark II bleibt dem Olympus-Retro-Stil treu. Innen dominiert modernste Technik.Dicker Akku und Klapp-Display

Beweglicher Bildschirm: Die E-M1 Mark II verfügt neu über ein zur Seite öffnendes und drehbares Display.

Beweglicher Bildschirm: Die E-M1 Mark II verfügt neu über ein zur Seite öffnendes und drehbares Display.Das Gehäuse der E-M1 Mark II ist mit 574 Gramm etwas schwerer als das des Vorgängers. Auch in der Länge und Tiefe ist die neue Kamera leicht gewachsen und sieht dank tiefer gehendem Handgriff etwas klobiger aus als die E-M1. In der Höhe ist sie durch den Wegfall des Zubehöranschlusses unter dem Blitzschuh sogar noch geschrumpft. Im Vergleich zu DSLR-Kameras sieht sie mit ihren 134 x 91 x 69 mm immer noch zierlich aus.

Olympus hat zwar als erster und einziger Kamerahersteller von Beginn an konsequent an kompakten und leichten Kamerasystemen gearbeitet, doch ein eingebauter Aufklappblitz fehlt genau wie beim Vorgänger immer noch. Im Lieferumfang ist ein kleines "Blitzstummelchen" enthalten, das mit einer Leitzahl von 12.7 (bei ISO 200) gerade noch so als Aufhellblitz durchgeht.

Gewaltig gewachsen und auch schwerer ist hingegen der neue Lithiumionenakku. Mit 1720 mAh bringt er rund 500 mA mehr an Kapazität. Ich habe bislang tatsächlich noch keinen voluminöseren Foto-Akku gesehen. Ein neues Akkuladegerät wird auch mitgeliefert, das die Ladedauer trotz grösserem Akku gegenüber der E-M1 um die Hälfte auf zwei Stunden verkürzt. Somit lässt sich mit einem Zweitakku weiterfotografieren, während der leere gleichzeitig aufgeladen wird.

Der elektronische Sucher mit Augensensor und einer Auflösung von 2,36 Megapixel wurden ebenso übernommen wie das drei Zoll grosse Touch-Display mit 1,04 Megapixel. Neu lässt es sich nicht mehr nur nach oben und unten klappen wie noch beim Vorgänger, sondern seitlich öffnen und um 270 Grad drehen. Und damit auch umgekehrt, also mit dem Display nach innen, ganz umklappen und so gegen Kratzer und Stösse beim Transport schützen.

Durch das dafür benötigte Scharnier hinten links wanderte die Menü-Taste näher an den rechten Rand. An der linken Kameraseite ist neu eine Kopfhörerbuchse hinzugekommen und der Mehrfachanschluss bei der EM-1 wurde durch eine USB-3.0-Typ-C-Buchse ersetzt. Dadurch gibt es an der Mark II neu auch einen eigenen Fernbedienungskabel-Anschluss.

Die Kamera verfügt nun auch über zwei Speicherkartenfächer. Eines davon ist UHS-II-kompatibel. Die übrigen Bedienungselemente befinden sich zum grössten Teil an gleicher Stelle wie beim Vorgänger.

Handlich klein und doch fest im Griff

Trotz der kompakten Abmessungen bietet das Gehäuse der neuen OM-D dank des etwas tiefer gehenden Handgriffs genügend Grip, um auch bei Verwendung eines Teleobjektivs komfortabel in der Hand zu liegen. Für einen noch sichereren Halt, besonders bei Aufnahmen im Hochformat, ist ein optionaler Akkuhandgriff verfügbar.

Das Bedienkonzept wurde leicht überarbeitet. Äusserlich daran zu erkennen, dass sich auf dem Modusrad neu drei "Custom"-Positionen befinden und das "Fotostory"- und Motivprogramm-Symbol ("SCN") verschwunden ist. Neben der Vollautomatik "iAUTO" und den klassischen PASM-Modi gibt es noch die Effektfilter-("ART")- und die Video-Position.

Rechts neben dem Modusrad sind das vordere Einstellrad mit Foto-Auslöser und das hintere Einstellrad angeordnet. Dazwischen liegen die Funktionstaste Fn2 und der Video-Auslöser. Auf der linken Kameraoberseite, neben dem Ein/Ausschalter, wählt man den Bildermodus (Einzel- oder Serienbild, Selbstauslöser und die HDR-Einstellung) sowie den Autofokus-Betrieb und die Belichtungsmessmethode.

An der Rückseite befinden sich die Pfeiltasten, Menü-, OK-, Info- und Lösch-Knöpfe und, rechts neben dem Sucher, noch ein neckischer Umschalter mit zwei Positionen. Dieser brachte mich zu Beginn oft zur Verzweiflung.

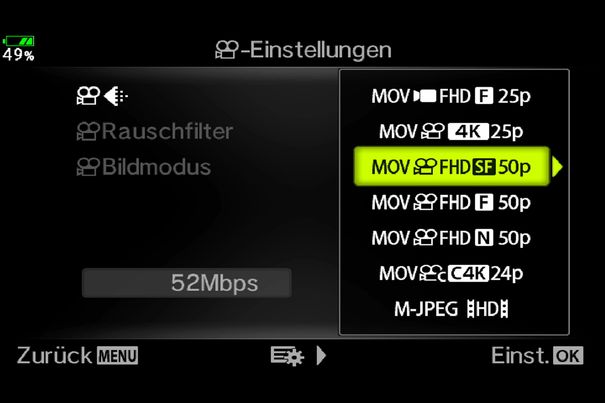

Innerlich ist die Überarbeitung gleich auf der Hauptmenüseite durch das neu hinzugekommene Video-Menü sichtbar. Dort wurde die Anzahl Aufnahmeformate erheblich erweitert.

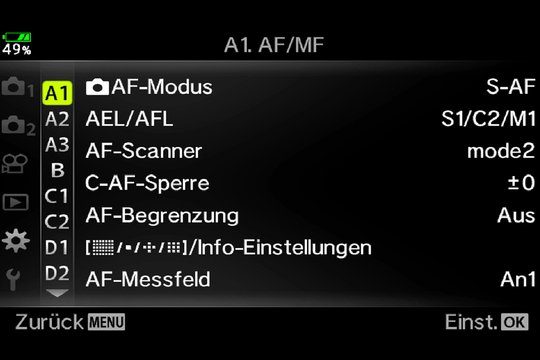

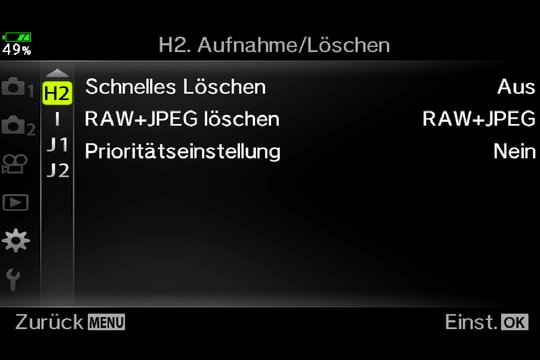

Man kann die neue Kamera über das Touch-Display, mit den vielen Tasten und Drehrädern oder mit einer Kombination aus beidem bedienen. Dann lassen sich viele Tasten auch neu belegen, falls einem die Standard-Funktionen dort nicht passen. Durch die zahlreichen Möglichkeiten werden Einsteiger aber schnell überfordert. Auch Profis brauchen einige Zeit, bis sie sich durch alle Menü-Optionen gearbeitet und ihre idealen Set-ups gefunden haben.

Zum Glück lassen sich auf den drei "Custom"-Positionen die eigenen, bevorzugten Einstellungen abspeichern. Zudem gibt es zu den meisten Menüpunkten einblendbare Hilfstexte. Also dann, ab geht es in die Praxis.

Gut bedient: Über die vielen Räder, Knöpfe und Funktionstasten lässt sich die neue Olympus E-M1 Mark II schnell und gezielt einstellen. Sofern man die manchmal etwas spezielle Logik intus hat.

Gut bedient: Über die vielen Räder, Knöpfe und Funktionstasten lässt sich die neue Olympus E-M1 Mark II schnell und gezielt einstellen. Sofern man die manchmal etwas spezielle Logik intus hat.Wo steht der Funktionsschalter?

Wahlentscheid: Je nach Position des Schalters rechts neben dem Sucher werden den beiden Drehrädern unterschiedliche Einstellungen zugewiesen.

Wahlentscheid: Je nach Position des Schalters rechts neben dem Sucher werden den beiden Drehrädern unterschiedliche Einstellungen zugewiesen.Zum Praxistest wurde uns die Kamera mit dem Objektiv M.Zuiko Digital ED 12-40 mm 1:2.8 Pro zur Verfügung gestellt. Diese Kombination ist von Olympus auch als Kit erhältlich. Auf 35 mm Kleinbild umgerechnet deckt das Objektiv einen Bereich von 24 bis 80 mm ab, bei einer durchgehenden maximalen Blendenöffnung von f/2.8. Diese Optik ist eine der besten im Olympus-Zoom-Objektiv-Angebot.

Die Kombination liegt mit knapp unter einem Kilogramm Gewicht gut und ausgewogen in der Hand. Dank des tieferen Griffs an der E-M1 Mark II finden auch grössere Hände noch genügend und sicheren Halt. Beim Vorgänger kam dieses "Feeling" meist erst zusammen mit dem optionalen Akkuhandgriff auf.

Kamera einschalten, Display aufklappen und losfotografieren. Am einfachsten geht es im "iAUTO"-Betrieb. Die Kamera passt die Einstellungen selbstständig an die Aufnahmesituation an. Dennoch lassen sich über die "Live Guides" Parameter wie Farbe, Helligkeit und Hintergrundunschärfe nach eigenem Ermessen verändern. Dazu am rechten Bildschirmrand auf die Registerkarte tippen und schon werden die Live-Guide-Menüpunkte angezeigt.

Wird das Modusrad eine Stufe weiter auf "ART" gedreht, stehen 15 Effektfilter mit verschiedenen Varianten zur Auswahl. Pop Art, Weichzeichner, Körniger Film, Lochkamera, Cross-Entwicklung oder Aquarell sind nur einige Beispiele davon.

Bei "Live Guide" und bei "ART" wird die Bildqualität automatisch auf JPEG mit RAW eingestellt. Die Effekte werden nur auf die JPEG-Kopie angewendet, die RAW-Datei bleibt unverändert. Eine ideale Lösung für unbeschwerte Foto-Experimente, ohne Angst haben zu müssen, ein wichtiges Bild damit zu "versauen".

Bis jetzt habe ich die Einstellungen jeweils am Touch-Bildschirm vorgenommen. Nun möchte ich durch den Sucher blicken, der sich automatisch einschaltet, wenn man mit dem Auge näherkommt. Doch nichts passiert, der Sucher bleibt dunkel. Habe ich die automatische Umschaltung deaktiviert? Nein, auch nicht. Etwa ein Kameradefekt?

Im Handbuch schliesslich die Lösung: Sobald der Bildschirm nur ein klein wenig aufgeklappt und gedreht ist, bleibt es im Sucher dunkel. Der Bildschirm muss also ganz an der Kamerarückseite anliegen, damit die Sucher-Umschaltung klappt. Habe ich so noch an keiner anderen Kamera mit ausklappbarem Bildschirm erlebt.

Der elektronische Sucher der E-M1 Mark II ist ausgezeichnet und stellt dank der feinen Auflösung Menüpunkte und Aufnahmedaten sehr scharf dar. Auch die Bildwiedergabe ist sehr flüssig. Man kann ihn so einstellen, dass er einem optischen Sucher ähnelt. Durch die Auswahl von "S-OVF", was vermutlich für "Simulated Optical Viewfinder" steht, werden die Details in Schattenbereichen deutlicher sichtbar. Man schaut aufs Motiv, ohne dass Einstellungen wie Weissabgleich, Belichtungskorrektur und Bildmodus angepasst sind. Drückt man den Auslöser halb durch, werden diese Einstellungen sofort ins Bild gerechnet und wieder angezeigt. Ein nettes Feature, so lassen sich Vorher-Nachher-Vergleiche gut beurteilen.

Draussen ist der Sucher sowieso unverzichtbar. Der Touchscreen löst zwar auch sehr gut auf, doch gegen die Spiegelung in der Sonne ist er machtlos.

Als ich wieder auf den Bildschirm blicke, sehe ich unten und rechts grüne Balken, deren mittlere Anzeigen hin- und herpendeln. Grafische Blendenwerte oder Verschluss-Zeiten? Nein, eine etwas spezielle Form von Wasserwaage, die mir zeigen soll, ob ich die Kamera im Lot halte. Mir persönlich sind Anzeigen im Stil von künstlichen Horizonten lieber. Ich hatte doch einige Mühe, erst die untere und dann die rechte Anzeige, oder umgekehrt, zu stabilisieren. Meist war die eine schon wieder aus dem Lot, nachdem ich die andere endlich "im Wasser" hatte. Anderen Personen ging es meist ebenso. Also doch keine Alterserscheinung.

Die anderen Einstellungen hatte ich dafür besser im Griff. Bis auf den Funktionswahlschalter ("Fn") an der Rückseite. Damit wählt man aus, was sich mit den beiden Einstellrädern anpassen lässt. Und dies hängt wieder von der Position des Moduswahlrads ab. Ein Beispiel: Wähle ich den Programmmodus ("P") aus, und der "Fn"-Schalter ist auf Position 1, ändert das vordere Rad die Belichtungskorrektur, das hintere den Programm-Shift-Wert. Steht "Fn" auf Position 2, wird mit dem vorderen Rad die ISO-Zahl angepasst, mit dem hinteren der Weissabgleich.

Stelle ich den Modus auf manuell ("M"), wird in Position 1 vorne der Blendenwert und hinten die Verschlusszeit verstellt, auf Position 2 vorne die Belichtungskorrektur und hinten der ISO-Wert. Kommt noch hinzu, dass auf dem gleichen Wahlschalter die Taste für die Fixierung von Schärfe und Belichtung (AF- und AE-Lock) platziert ist.

Dieser Umschalter erschwert meiner Meinung nach die Bedienung unnötig. Ich ärgerte mich zu Beginn öfters darüber, weil sich ein Wert scheinbar nicht ändern liess, der Grund dafür aber schlicht an der falschen "Fn"-Position lag. Da es keine eigene Taste für die Belichtungskorrektur gibt, ist dieser Umschalter wohl die einzige Lösung dafür. Es sei denn, man belegt eine Funktionstaste damit. Und nimmt dadurch einer anderen angestammten Funktion ihren Platz weg.

Unendliche Konfigurationen

Die Motivprogramme des Vorgängers gibt es bei der E-M1 Mark II nicht mehr. Aber noch genügend Einstellungen für verschiedene Aufnahmesituationen. Aus 24 Bildmodi darf der Fotograf auswählen. Neben "Lebhaft", "Natürlich", "Porträt" oder "Monoton" stehen auch die Effektfilter zur Verfügung. Interessant ist der "Farbgestalter". Damit lässt sich der Gesamtfarbeindruck des Bildes anpassen, indem eine beliebige Kombination aus 30 Farbtönen und 8 Farbsättigungsstufen gewählt wird.

Und als ob dies nicht schon genug wäre, sind die meisten Bildmodi auch noch in Schärfe, Kontrast, Sättigung und Gradation individuell veränderbar. Der eine wird dies begrüssen, kann er doch schon in der Kamera seinen gewünschten Look erzielen, der andere führt solche Anpassungen lieber in aller Ruhe am grossen Bildschirm mit Photoshop aus.

Beim Fotoaufnahmeformat sind verschiedene Kombinationen von Bildgrösse, Komprimierung und Seitenverhältnis möglich. 5184 x 3888 Pixel ist die maximale Foto-Auflösung eines einzelnen Bildes und die 4:3-Standardeinstellung. Die Auflösung lässt sich bis auf 1024 x 768 Pixel verkleinern und von unkomprimiert (RAW-Format) in vier Stufen bis zu 1/12 komprimieren.

Mit der Funktion "Hochaufgelöste Aufnahme" werden von unbewegten Motiven mehrere Aufnahmen gemacht und dabei die Position des Bildsensors verändert. So sind Auflösungen mit bis zu 10'368 x 7'776 Pixel möglich. Ein Stativ ist dabei zwingend erforderlich, weil hier der Bildstabilisator nicht eingesetzt werden kann.

Damit nicht zu verwechseln ist die HDR-Funktion, die die E-M1 Mark II natürlich auch in zahlreichen Varianten beherrscht. Ebenso wie verschiedene Belichtungsreihen (Bracketing), Mehrfachbelichtung und Intervallaufnahmen.

Durch die zwei SD-Kartenfächer können jeder Karte verschiedene Aufnahmeeinstellungen zugewiesen werden. Es lassen sich beispielsweise zeitgleich auf der einen Karte alle Bilder im RAW-Format und auf der anderen die JPEG-Fotos ablegen. Oder auf der schnelleren Karte Videos und auf der anderen Fotos speichern.

Viele Funktionen können durch Tasten und/oder über das Menü ausgewählt und eingestellt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Monitor-Funktionsanzeige, die mir persönlich am meisten zusagte. Hier werden alle wichtigen Aufnahmefunktionen am Bildschirm dargestellt und können mittels Pfeiltasten oder über den Touchscreen per Fingertipp aktiviert werden.

Das Verändern der Werte geschieht dann meistens über das vordere Drehrad. Wer ganz spitze Finger hat, darf es auch via Touchscreen versuchen.

Ich habe hier nur einige wenige Konfigurationsmöglichkeiten aufgezeigt. Was alles möglich ist, steht in einem über 200-seitigen Handbuch. Allein der Menüpunkt "Anpassen der Kameraeinstellungen" umfasst 20 Untermenüs mit darin nochmals zig Menüpunkten. Eine abendfüllende Lektüre, die auch einen Schwachpunkt aufzeigt. Viele Einstellungen sind unnötig tief verschachtelt und auf verschiedene Punkte verteilt.

Detail am Rande: Die oft gebrauchten Funktionen Autofokus-Methode, Belichtungs-Messbereich oder Serienbilder kann ich über Direkttasten aufrufen. Durch nochmaliges Drücken derselben Taste kommt man aber nicht mehr aus diesem Menü heraus, was eigentlich logisch wäre, sondern muss mit "OK" bestätigen, auch wenn nichts verändert wurde.

Tipp am Rande: Drückt man einzelne Tasten länger oder in Kombination mit anderen, können die dazu gehörenden Einstellungsmenüs direkt angezeigt werden.

Mir ist bei der Bedienung der Kamera sehr positiv aufgefallen, dass Menü-Anzeigen angenehm schnell reagieren und die Bildwiedergabe wie auch das Ein- und Auszoomen in Fotos sehr zügig und ohne Rucken vor sich geht. Es gab keine "Denkpausen", wie dies bei älteren Modellen oft der Fall war.

Schnell, präzis und stabil

Vor dem Bilderschiessen sollten sich Fotografin und Fotograf etwas genauer mit den umfangreichen Einstellungen befassen. So kann wie gewohnt per Auslöser geknipst werden, aber auch per Fingertipp auf den Touchscreen oder einer Kombination von beidem. Man tippt auf dem Bildschirm den scharf zu stellenden Bereich an und drückt auf den Auslöser, oder Scharfstellen und Auslösen gehen mit einem Fingertipp vonstatten. Wer gerne herumfingert, löst ab und zu ungewollt aus. Und erschrickt dann nicht schlecht, vor allem bei Blitzlichtfotos.

Bei der Gesichtserkennung darf man wählen, ob die Kamera auf das Auge, das am nächsten ist, scharf stellt, oder ob das linke oder rechte Auge Vorrang hat. Ein erkanntes Gesicht wird mit einem weissen Rahmen markiert, ist es scharf gestellt, wird der Rahmen grün. Falls die Kamera die Augen der Person erkennen kann, wird ein grüner Rahmen um das ausgewählte Auge angezeigt.

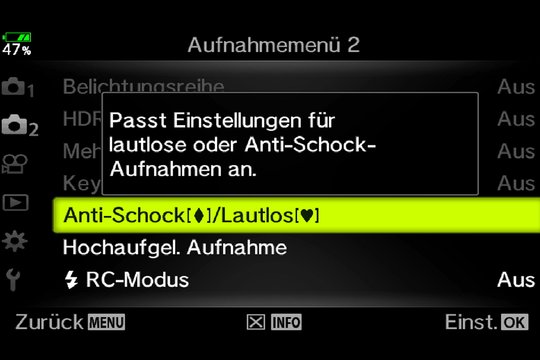

Die meisten Anpassungen gibt es bei Serienbildaufnahmen, dem Autofokus-Verhalten und der Bildstabilisierung. Je nach Motiv und Zweck wählt man eine niedrige oder hohe Serienbilderzahl, unterdrückt mit der "Anti-Schock-Einstellung" Vibrationen oder löst lautlos aus. Letzteres ist ideal für Fotos bei klassischen Konzerten oder in Kirchen, wo einem das dauernde Klickern der Spiegelreflexkameras schon mal auf den Keks gehen kann. Besonders bei Trauungen.

Serienaufnahmen im Pro-Modus beginnen bereits, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird. Presst man ihn ganz herunter, um mit der Speicherung auf die Karte zu beginnen, werden auch diese Bilder davor mitgespeichert. Die Anzahl der Bilder vor dem Auslösen, maximal 14 sind möglich, darf man selber bestimmen. Ebenso eine Limite für die Gesamtaufnahmezahl.

Bei hoher Serienbilderrate werden für Fokus, Belichtung und Weissabgleich die bei der ersten Aufnahme jeder Serie gespeicherten Werte verwendet. Das heisst, das Motiv oder die Aktion sollte sich möglichst wenig vor- oder zurückbewegen, da der Autofokusmodus auf S-AF, also auf Einzelfokussierung ohne Nachführung, eingestellt wird.

In der Olympus-Werbung wird für die sagenhaften 60 Bilder in Serie deshalb gerne das Beispiel der mit Pfeilen durchbohrten Luftballone genommen. Die Kamera ist dabei fix auf die Ballone gerichtet, die Pfeil-Aktion findet nur in horizontaler Richtung bei gleichbleibendem Abstand zur Kamera statt. Dank Pro-Modus hat man den gewünschten Augenblick perfekt im Griff und das Platzen der Ballone im Kasten.

Noch etwas gibt es dabei zu beachten: Der Sucher kommt mit dem Anzeigen dieser Serienbilder nicht nach und man fotografiert kurz im Blindflug. Dadurch weiss man auch nicht genau, wann die Serie fertig ist. Ein Countdown oder sonstiger Bilderzähler ist nicht vorhanden. Durch den Lautlos-Modus fehlt natürlich auch eine akustische Rückmeldung.

Wichtig beim Fotografieren mit der niedrigen Serienbilderzahl ist die korrekte AF-Einstellung, die sich oft nur durch Ausprobieren ermitteln lässt. Die Landung der Möwe auf dem Geländer habe ich zum Beispiel mit "C-AF+TR" (kontinuierlicher AF und Tracking) aufgenommen. Die Kamera stellt auf das aktuelle Motiv scharf, folgt ihm und bleibt darauf scharf gestellt, solange der Auslöser in dieser Position gehalten wird.

Bei der Fütterungsszene hingegen kam nur "C-AF" zum Einsatz, da ich nicht auf eine einzelne Möwe zielte, sondern möglichst viele Vögel scharf ablichten wollte. Dazu stellte ich auch die Zahl der AF-Felder auf den grössten Wert ein.

Dieser wurde von 81 des Vorgängers auf 121 bei der E-M1 Mark II erhöht. Es sind alles Kreuzsensoren, erkennen also horizontale wie vertikale Kanten zur Scharfstellung. Die Kamera schaltet für die Fokussierung automatisch zwischen Kontrast- oder Phasenerkennung um, je nach Motivtyp und Lichtverhältnissen.

Das Autofokus-Verhalten während der Fokusnachführung kann feingetunt werden. Es lassen sich drei Abstandsbegrenzungen zwischen 0 und 999 Meter für den AF speichern und eine AF-Sperre definieren. Diese sagt aus, wie "fest" oder "lose" sich der AF an das Motiv krallen soll. "+2" wählt man bei Motiven, die sich voraussichtlich unregelmässig vor- und zurückbewegen und es wenig andere Objekte hat, die dazwischen kommen könnten.

Bei Motiven mit einigermassen gleichbleibender Geschwindigkeit, wie Pferde- und Hunderennen oder Autos ist eher "+1" angesagt. Sind vor allem vertikale oder horizontale Bewegungen mit vielen Störfaktoren durch andere Dinge zu erwarten, kann "-2" helfen. Hier ist ausprobieren angesagt, denn je nach Wert hat die Kamera manchmal nicht mehr auf das Motiv zurückgefunden und stattdessen den Hintergrund scharf gestellt.

Benutzern von Nikon-Kameras werden diese Autofokus-Einstellungen bekannt vorkommen. Sie sind sehr ähnlich aufgebaut. Bei der OM-D E-M1 Mark II lässt sich innerhalb von ± 20 Schritten auch noch eine Feinanpassung der Fokusposition für den Phasenunterschieds-AF vornehmen.

Die Ergebnisse der Testaufnahmen sind wirklich verblüffend. Kein einziges Bild ist unscharf oder verzittert. Dazu hat sicher auch der tolle Bildstabilisator beigetragen. Diese 5-Achsen-Stabilisierungstechnik von Olympus hat mich schon immer begeistert. Auch die Stabilisierung kann angepasst und auf das Motiv abgestimmt werden. Zum Beispiel können nur vertikale-, nur horizontale oder alle Verwacklungen korrigiert werden. Ja sogar die Priorität zwischen Bildstabilisation oder Aufnahmegeschwindigkeit kann bestimmt werden.

Da sich der Stabilisator in der Kamera befindet, kann er alle Objektive unterstützen. Und dies sogar in vollem Umfang bei allen Videoformaten, inklusive UHD und Cinema 4K. Bei anderen Marken ist eine "doppelte" Stabilisierung, also optisch und elektronisch, meist nur bis Full-HD möglich. Wirklich beeindruckend.

Bei all der Begeisterung hätte ich beinahe das manuelle Scharfstellen vergessen. Dies ist natürlich auch möglich und die E-M1 Mark II unterstützt einem durch Vergrössern der Displayanzeige und farbiges Betonen der Kanten, auch "Focus-Peaking" genannt. Dies brauchte ich bei Videoaufnahmen mit einem Four-Thirds-Objektiv. Hier wird nicht wie bei Micro-Four-Thirds automatisch scharf gestellt, sondern man muss händisch vorgehen.

Mit "S-AF+MF" steht eine kombinierte Verwendung von automatischer Einzelfokussierung und manueller Scharfstellung bereit. Wird "PreMF" gewählt, stellt die Kamera bei Aufnahmen automatisch auf den voreingestellten Scharfstellungspunkt scharf.

Farbig gepiekt: Das rote "Focus-Peaking" hebt die Kanten hervor und hilft beim manuellen Scharfstellen ungemein. Die "Peaking"-Farbe kann gewählt werden.

Farbig gepiekt: Das rote "Focus-Peaking" hebt die Kanten hervor und hilft beim manuellen Scharfstellen ungemein. Die "Peaking"-Farbe kann gewählt werden.Filmen im Digital-Cinema-Format

Grosses Kino: Neben Full-HD und UHD/4K steht auch das Cinema-4K-Videoformat zur Auswahl.

Grosses Kino: Neben Full-HD und UHD/4K steht auch das Cinema-4K-Videoformat zur Auswahl.Die OM-D E-M1 Mark II ist in erster Linie ein Fotoapparat. Dennoch wurden gegenüber dem Vorgänger die Videofunktionen stark erweitert. Dank der neuen Möglichkeit, in UHD/4K (3840 x 2160 Pixel) und Cinema 4K (4096 x 2160 Pixel) zu filmen, eignet sich die Kamera auch bestens für authentische Filmproduktionen. Und mit der 24p-Bildfolge-Option und einer maximalen Bitrate von 237 Megabit/s kann man sogar im Digital-Cinema-Standard für 4K aufnehmen.

Full-HD-Aufnahmen mit 1920 x 1080 Pixel und mit 50p oder 60p sind ebenfalls möglich. Das Dateiformat ist MPEG-4 AVC/H.264. Hier dürfen die einzelnen Dateien maximal 4 GB gross sein. Wird diese Grösse überschritten, wird die Datei automatisch geteilt. Die längste Aufnahmezeit für einzelne Videos beträgt 29 Minuten.

Videoaufnahmen lassen sich direkt im Fotomodus per Videotaste starten. Wird das Modusrad auf "Videokamera" gestellt, können beim Aufnehmen von Videos die Effekte benutzt werden, die im Fotomodus zur Verfügung stehen. Zusätzlich sind noch spezielle Videoeffekte wie Überblendungen, "Alter Film" oder "Nachzieheffekt" anwendbar. Ebenso kann man während der Aufnahme auf den Bildschirm tippen, um die Fokusposition zu verändern.

Überhaupt gelten die meisten Foto-Einstellungen auch beim Videofilmen, wie etwa "C-AF" mit Tracking, die "PASM"-Belichtungen, die Bildmodi oder die Echtzeit-Histogramm-Anzeige. Wie schnell und präzise die Scharfstellung funktioniert, kommt dann auf das verwendete Objektiv an. Sollte der "C-AF" zu stark pumpen, kann auch mit Einzel-Fokus gefilmt werden. Die Schärfe wird dann nur angepasst, wenn ein anderes Motiv ins Bild kommt. Die Testaufnahmen sahen jedenfalls vielversprechend aus.

Mit weiteren Videofunktionen wie Zeitcode, Zeitraffer-Aufnahme, manuelle Tonaussteuerung, Klappenton für Synchronisation, Mikrofon- und Kopfhörerbuchse, HDMI-Ausgang mit 8-bit-4:2:2-Farbdarstellung, hervorragende Bildstabilisierung in allen Video-Modi und Fokus-Peaking fährt die E-M1 Mark II der bald erscheinenden Panasonic GH5 gehörig an den Karren.

Der ausgezeichnete Bildstabilisator arbeitet wie schon erwähnt mit allen Objektiven und in allen Videoauflösungen. Damit lassen sich viele Aufnahmen ohne Einsatz von Stativen, sperrigen Kamerahalterungen oder Stabilisierungssystemen von Hand ausführen. Dies kann in schmalen Räumen oder auf schwankenden Plattformen oft der Ausschlag für oder gegen professionelle Videoaufnahmen sein. Auch für Filmemacher, die gerne mit wenig Equipment unterwegs sind, ist die E-M1 Mark II mit ihren neuen Videomöglichkeiten durchaus eine Überlegung wert.

Etwas ungünstig wurden Mikrofon- und Kopfhörerbuchse an der Kamera platziert. Benutzt man sie, lässt sich der Bildschirm durch die Kabel nicht mehr optimal verstellen.

Bei der Wiedergabe können Einzelbilder aus einem 4K-Video ausgewählt werden, um es als Foto zu speichern. Ein rudimentäres Schneiden von Videoaufnahmen in der Kamera ist ebenfalls möglich.

In Bedrängnis: Beim Anschluss von Mikrofon und Kopfhörer kommen die Kabelstecker dem Bildschirm in die Quere.

In Bedrängnis: Beim Anschluss von Mikrofon und Kopfhörer kommen die Kabelstecker dem Bildschirm in die Quere.Tolle Bilder bis ISO 800

Die schnellsten Serienbilder und die beste Bildstabilisierung bringen nichts, wenn die Bildqualität nicht stimmt. Hier steht das Micro-Four-Thirds-System mit seinem kleinen Sensor bei Aufnahmen unter ungünstigen Lichtverhältnissen immer noch etwas im Abseits.

Wir erinnern uns: Im Juli 2003 stellte Olympus das Four-Thirds-System vor. Auf einer Sensorfläche von 17,3 x 13 mm durften es sich auf dem ersten Kameramodell, damals noch mit Spiegel, fünf Megapixel gemütlich machen. Was einer Pixelgrösse von 6,8 µm entspricht. Fünf Megapixel sind völlig genügend, auch für den professionellen Einsatz, hiess es von Olympus.

Ein Jahrzehnt später fanden auf derselben Sensorfläche bereits 16 Megapixel Platz, Pixelgrösse 3,8 µm. Und das nun spiegellose System heisst Micro-Four-Thirds. Heute beherbergt die E-M1 Mark II volle 21,77 Millionen Pixel auf dem Sensor, Pixelgrösse noch 3,3 µm.

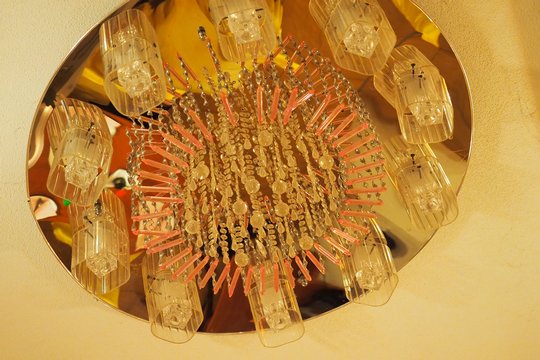

Inzwischen sind Sensortechnik und Bildprozessoren und damit auch Bildqualität und Dynamikumfang deutlich verbessert worden. Doch die physikalischen Gesetzmässigkeiten eines kleinen Sensors bleiben immer dieselben. Um es kurz zu machen: JPEG-Bilder mit dem ISO-Standardwert 200 aufgenommen können absolut überzeugen. Sie sind im Bildermodus "Natürlich" in den Farben angenehm abgestimmt und kommen knackig daher. Der Dynamikumfang ist hier erstaunlich gut.

Randabschattungen in den Ecken waren überhaupt kein Thema, sie wurden perfekt herausgerechnet. Auch das beinahe völlige Fehlen von blaugrünen oder pinken Farbsäumen an starken Hell/Dunkel-Übergängen auf den Fotos (chromatische Aberrationen) erstaunte in positivem Sinn.

Bei höheren ISO-Werten ist oft der Bildinhalt, die Grösse wie auch der Betrachtungsabstand entscheidend, ob das Rauschen schon als störend wahrgenommen oder als "natürliches Korn" empfunden wird. Ab ISO 800 sind die für MFT-Sensoren typischen Artefakte in 100%-Ansicht klar sichtbar. Wer hier im RAW-Format aufnimmt, kann der nachlassenden Detailschärfe noch gut entgegenwirken.

Je nach persönlichen Ansprüchen wird man bei ISO 1600 seine Grenze ziehen und auch die Auto-ISO-Einstellung auf diesen Wert beschränken. ISO-Werte von 3200 und höher sind dann eher für Notfälle gedacht und sollten unbedingt nachbearbeitet werden.

Ohne Limitierung geht die Kamera mit Auto-ISO übrigens recht grosszügig um. Schnell sind dann bei ungünstigen Lichtverhältnissen Werte um ISO 5000 und höher keine Seltenheit mehr. Und die Fotos besonders in dunklen Flächen mit vielen bunten Pixeln gesprenkelt.

Gut stabilisiert bei ISO 200 bleiben

Die ISO-Einstellung "niedrig" erlaubt zwar einen tieferen Wert als 200, aber der Dynamikbereich verkleinert sich ebenfalls. Wer damit die Lichtmenge reduzieren möchte, greift besser zu einem ND-Filter. Die verschiedenen Möglichkeiten der Rauschminderung sollte man auch ausprobieren. Während Serienaufnahmen wird sie jedoch automatisch ausgeschaltet.

Interessanter ist die Möglichkeit, anstelle von ISO 1600 oder 3200 immer noch mit ISO 200 zu fotografieren und länger zu belichten. Dank des sehr guten Stabilisators ist dies auch von Hand durchaus möglich. Gleichzeitig bleibt die Blende weiter geöffnet und hilft zur gewünschten Hintergrund-Unschärfe.

Tatsächlich wird die bekannte Fotografen-Faustregel "Beim Fotografieren aus der Hand wird das Bild genügend scharf, wenn die Belichtungszeit kürzer als der Kehrwert der Brennweite ist" durch den tollen Bildstabilisator in der E-M1 Mark II aufgehoben. Damit sind beinahe alle Objektive auch bei längerer Belichtungszeit durchaus "freihand-tauglich". Entdecke die neuen Möglichkeiten!

Bilder bei schönem Wetter bzw. genügend Licht und mit niedrigem ISO-Werten (am besten ISO 200) aufgenommen, dürfen meiner Meinung nach durchaus mit Fotos aus Kameras mit APS-C-Sensoren verglichen werden. Muss jedoch am ISO-Wert geschraubt werden, zeigen besonders bei "Available Light"-Aufnahmen die grösseren Sensoren einfach mehr Reserven.

In Vergleichen waren unbearbeitete JPEG-Bilder aus der E-M1 Mark II für "normale" Betrachter auch bei ISO-Werten über 1600 durchaus akzeptabel, während Profis darüber nur noch die Nase rümpften. Einmal mehr wie immer persönliche Ansichtssache.

Fotomodell Möwe: Eigentlich wollte ich mit dem Pro-Capture-Modus den Abflug des Vogels genau festhalten. Doch dieser zeigte keine Absichten, davonzufliegen. Im Gegenteil, er drehte sich noch gekonnt in die Sonne. Original JPEG-Datei, zugeschnitten.

Fotomodell Möwe: Eigentlich wollte ich mit dem Pro-Capture-Modus den Abflug des Vogels genau festhalten. Doch dieser zeigte keine Absichten, davonzufliegen. Im Gegenteil, er drehte sich noch gekonnt in die Sonne. Original JPEG-Datei, zugeschnitten.Auf dem Weg zum Profi

Stattliche Erscheinung: Mit dem optionalen Batteriehandgriff kann bequemer im Hochformat hantiert und dank Zusatzakku länger fotografiert werden. Zudem kommt die Kamera im Aussehen wuchtiger daher.

Stattliche Erscheinung: Mit dem optionalen Batteriehandgriff kann bequemer im Hochformat hantiert und dank Zusatzakku länger fotografiert werden. Zudem kommt die Kamera im Aussehen wuchtiger daher.Hervorragende Bildstabilisierung, verblüffende Serienbildleistung, präziser Autofokus, robustes und wettergeschütztes Gehäuse, lange Akkulaufzeit, zwei Speicherkartenfächer, schnelle Bilderwiedergabe und zügige Menüsteuerung – in diesen Kategorien kann die neue E-M1 Mark II problemlos mit den Spitzenreitern in der Profiliga mithalten.

Über die Bildqualität des MFT-Systems wird es wohl immer wieder Diskussionen geben. Doch was heisst überhaupt Profi? Jemand, der mit seinen Bildern Geld verdient? Hier wird ganz einfach der Kunde entscheiden, ob er mit den Fotos aus der E-M1 Mark II zufrieden ist oder nicht. Und es gibt eine Menge Berufsfotografen, die mit einer MFT-Ausrüstung ihren Lebensunterhalt verdienen.

Nun ist im Berufsleben nicht die Kamera allein das Wichtigste. Ein Profi erwartet auch professionellen Service. Und hier rüstet Olympus ebenfalls auf. Besitzer einer OM-D E-M1 Mark II erhalten die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Service-Paketen aus dem neu konzipierten Olympus Pro Serviceangebot zu wählen.

"Standard Plus" ist kostenfrei und bietet alle Vorteile von "MyOlympus", wie zum Beispiel die 6-monatige Gewährleistungsverlängerung. Um den Anforderungen professioneller Fotografen gerecht zu werden, sind zwei weitere Serviceprogramme verfügbar: "Advanced" und "Elite". Diese bieten in der Regel schnelle Unterstützung via E-Mail, Telefon oder Videoanruf, einen Express-Kundendienst, kostenfreie Reparatursendungen, Leihgeräte während der Reparaturdauer sowie eine regelmässige Wartung.

Wie sich diese Dienstleistungen dann in der harten Praxis bewähren, wird sich weisen. Der Olympus-Pro-Service soll in 17 europäischen Ländern verfügbar sein.

Fazit

Eigene Persönlichkeit: Die drei neuen "Custom"-Positionen "C1" bis "C3" am Modusrad erleichtern dem Benutzer das Abspeichern seiner individuellen Konfigurationen.

Eigene Persönlichkeit: Die drei neuen "Custom"-Positionen "C1" bis "C3" am Modusrad erleichtern dem Benutzer das Abspeichern seiner individuellen Konfigurationen.Mit der OM-D E-M1 Mark II hat Olympus im Micro-Four-Thirds-Lager eine Kamera gebaut, die ihresgleichen sucht. Manche Funktionen wie Bildstabilisator, Autofokus und Serienbilder sind auch von teuren Profi-Boliden nicht zu überbieten. Ihre robuste Bauweise macht sie zur idealen Kamera für Outdoor-Fotografen, sei es in der Sport- und Tierfotografie oder auf Abenteuerreisen. Journalistische Aufgaben können damit ebenso bewältigt werden wie Studioaufnahmen.

Im Videobereich glänzt sie mit Full-HD-, UHD/4K- und Cinema-4K-Aufnahmen, flüssigem Autofokus sowie Mikrofon- und Kopfhörer-Anschlüssen. Der ausgezeichnete, eingebaute Bildstabilisator macht ein Stativ oder Kamera-Rig oft überflüssig.

Für Einsteiger ist sie jedoch zu komplex. Klar, man kann mir ihr auch unbeschwert im Auto-Modus Bilder knipsen. Doch dazu ist die Kamera viel zu schade, und zu teuer. Für Pauschaltouristen ist sie zu gross und zu schwer.

Der kleine MFT-Sensor bringt eine überraschend gute Bildqualität, wenn man bei ISO 200 bleibt. Wer ISO 800 und höher braucht, sollte gleich im RAW-Format fotografieren und die Bilder im Nachhinein optimieren.

Die Ausstattung und das Zubehör der E-M1 Mark II sind sehr umfangreich, ihre Konfigurationsmöglichkeiten ebenfalls. Eine gewisse Einarbeitungszeit ist deshalb unumgänglich.

Die OM-D E-M1 Mark II ist als Body für 2299 Franken oder im Kit mit dem M.Zuiko Digital ED 12-40 mm 1:2.8 PRO für 2999 Franken erhältlich.

Alle Themen

Alle Themen