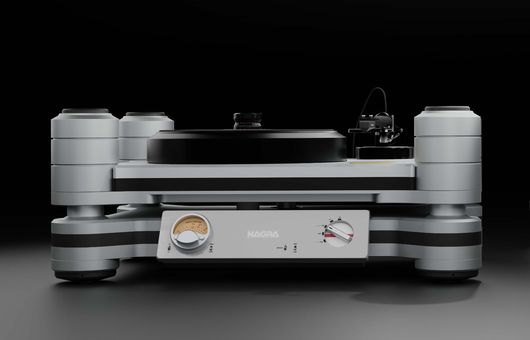

Grösser könnte der «Kulturschock» kaum sein: Für meinem letzten Bericht fuhr ich ins beschauliche Berner Hinterland, um einen voluminösen Vintage-Lautsprecher zu belauschen. Und jetzt ging es in eine Grossstadt, dem hektischen Zürich, um einen kompakten Aktivlautsprecher neuster Technik zu testen. So unterschiedlich die Konzepte der Tannoy GSM 15 und der GGNTKT Model M1 sein mögen – sie liefern beide eine derart hervorragende Performance, dass ich nicht auf Anhieb wüsste, auf welches Pferd ich setzten sollte … Doch der Reihe nach.

Fährt man nicht zur «Rush hour» zu Hifi-Sulzer an die Aemtlerstrasse 44, ist sogar ein zügiges Vorankommen mit dem Auto durch Zürich möglich. Mit 55 Jahren Erfahrung im Bereich HiFi wird das Unternehmen als Spezialist angesehen, wenn es um die Auswahl neuer HiFi- und High-End-Komponenten geht. Das Sortiment soll alle Ansprüche abdecken, angefangen bei Einsteigermodellen bis hin zu Produkten im High-End-Bereich. So haben sich Cedrik Sörensen und sein Geschäftspartner Karl Struchtrupp für einen Zuwachs der brandneuen Marke GGNTKT entschieden. Bereits nach dem ersten Höreindruck war für sie die Sache sonnenklar – die müssen wir haben.

Ich selbst darf aus der Markenkollektion GGNTKT die kompakte Version des Aktivlautsprechers, das Model M1 testen. Es gäbe noch eine Standlautsprecher-Version aus gleichem Hause, das Model 3, doch vorweg: Für die allermeisten Anwendungen im HiFi-Bereich wird die M1 vollends ausreichen.

Der Markenname GGNTKT steht für GeGeNTakT (lässt sich mit Vokalen auch besser aussprechen) angelehnt an die namensgebende elektrische Verstärkerschaltung, gefällt die Kombination aus «Gegen» (… den Strom schwimmend) und «Takt» als Grundmuster der Musik. Die deutsche Firma wurde 2018 von Roland Schäfer gegründet, um mit seinem jungen Team, bestehend aus Akustikern, Elektrotechnikern, Industriedesignern und Softwarespezialisten Aktivlautsprecher mit immersiven Klangerlebnissen zu schaffen. «Immersiv»: Auch dieser Begriff mutet etwas kryptisch an. Er wurde der Gaming-Szene entnommen, die dann davon spricht, wenn man Teil des Games geworden ist und absolut darin aufgeht. Ein Zustand, den sich wohl so mancher Audiophile ebenfalls wünscht.

Rückenansicht des GGNTKT M1. Zwei rückseitige Tieftöner formen mittels Schallauslöschung aktiv die Abstrahlung bis in den oberen Bassbereich (Hypercardioid). So entsteht bereits ab 250 Hz eine konstante Abstrahlung (constant directivity).

Rückenansicht des GGNTKT M1. Zwei rückseitige Tieftöner formen mittels Schallauslöschung aktiv die Abstrahlung bis in den oberen Bassbereich (Hypercardioid). So entsteht bereits ab 250 Hz eine konstante Abstrahlung (constant directivity). Model 1 ist lediglich 14 cm tief.

Model 1 ist lediglich 14 cm tief.Das Model M1 ist ein kompakter 2,5-Wege-Aktivlautsprecher, der sich für kurze bis mittlere Hörabstände (bis 3 Meter) eignet und in sämtlichen Hörumgebungen verwendet werden kann. «Er ist ideal für professionelle und private Anwendungen, bei denen eine hohe Wiedergabeneutralität und leistungsstarker Klang in einem kompakten Gehäuse gefordert sind – von Musikproduktionsstudios und hochwertigen Heimkinos bis hin zu privaten Wohnräumen», so vermittelt es die Hersteller-Website, die lobenswerterweise überaus informativ ist.

In der Lautsprechertechnik spricht man von kardioider Schallabstrahlung, wenn die Lautsprecher so angeordnet oder angesteuert werden, dass sich der Schall nach hinten auslöscht. Da der Bass nur nach vorn abgestrahlt wird, regt man auch den Raum weniger an. Das Ziel ist eine gerichtete Bassabstrahlung. Genau das ist das Ziel der zwei DSP-gesteuerten rückseitigen Tieftöner.

Die gegenüberliegende Anordnung der Treiber vorne und hinten reduziert zudem Gehäusevibrationen um den Faktor 10, da sich die kinetischen Kräfte gegenseitig aufheben. Das Gehäuse bleibt so auch bei stärksten Bassimpulsen absolut ruhig.

Um auch bei hohen Lautstärken keine Verzerrungen zu erzeugen, wird ein spezieller Kompressionstreiber mit Ringmembran-Technologie verwendet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kalottenhochtönern, die bei hohen Lautstärken oft Klangverfärbungen verursachen, schwingt die Ringmembran immer gleichmässig. Dieser Treiber soll Lautstärken bis zu 125 dB ohne nennenswerte Verzerrungen wiedergeben können und sorge so für eine präzise und ermüdungsfreie Wiedergabe auch bei längerem Hören. In Studiobereich ist das ein wichtiges Feature.

Der erzeugte Schall wird durch eine speziell berechnete Trichterform (Waveguide) gesteuert, die nahtlos in die Vorderseite des Lautsprechers integriert ist. Diese Trichterform sorgt dafür, dass der Schall gleichmässig und mit einem weiten Winkel von 140° in den Raum abgestrahlt wird – das ist deutlich mehr als die üblichen 90°. Dadurch vergrössere sich der Bereich, in dem der Klang präzise und ausgewogen zu hören sei.

In der vertikalen Richtung ist der Schall nicht gleichmässig verteilt: Er wird zu 60° nach oben und mit nur 40° nach unten abgestrahlt. Das hilft, unerwünschte Reflexionen vom Boden zu vermeiden, was zu einer besseren räumlichen Wirkung und einer präziseren Ortung der Klangquelle führt.

Studiomonitor im Wohnzimmer

Die Profi-DNA der Marke lässt sich an einigen Merkmalen unschwer erkennen. Angefangen bei der Verpackung. Während bei einigen Herstellern darstellungsreifes und damit Youtube-taugliches Auspacken heute immens wichtig erscheint, konzentriert sich GGNTKT auf die inneren Werte. Kein Auspackerlebnis wie bei «Cabasse the Perls» oder dem «Phantom von Devialte» – ein profaner Karton mit ein paar Styropor-Puffern muss beim Modell 1 reichen.

Erst ist man mal vom beachtlichen Gewicht von 11 Kilogramm der «Kleinen» überrascht, ein haptisches Wohlwollen erfüllt die den Händen schmeichelnde Oberflächenstruktur der Lautsprecher. Mich hat es an eine schöne Korian-Küchenabdeckung erinnert. Das Gehäuse besteht aus Valchromat, einer besonderen Art Acrylharz, die eine 30 Prozent höhere Stabilität als handelsübliche MDF-Platten bieten soll.

Das «mehr-Breit-als-Tief-Konzept» kennt man vielleicht noch von Grimm-Audio-LS1be-Lautsprechern, die ebenfalls auf die Vorzüge einer breiten Front setzen. Eine breite Schallwand kann die Audiowiedergabe deutlich verbessern, indem sie die Basswiedergabe verbessert, die Beugung reduziert und eine grössere Klangbühne erzeugt.

Standardfarben sind Weiss oder Schwarzmatt. Gegen Aufpreis ist der Lautsprecher auch in anderen Farben erhältlich. So steht bei Hifi-Sulzer ein Paar der M1 in Silberglanz im Schaufenster – verführerisch, aber wie gesagt, auch Weiss steht dem «Model one» ganz gut.

Als durchwegs empfehlenswerte Option gibt es die passenden Lautsprecherständer für 1490 Franken, mit denen das Aufstellen zum Kinderspiel wird. Dadurch bekommen die Lautsprecher einen soliden Stand – zwar nicht felsenfest, weil nicht verschraubt, sondern auf Moosgummi gelagert, aber auch nicht Wackeldackel-artig.

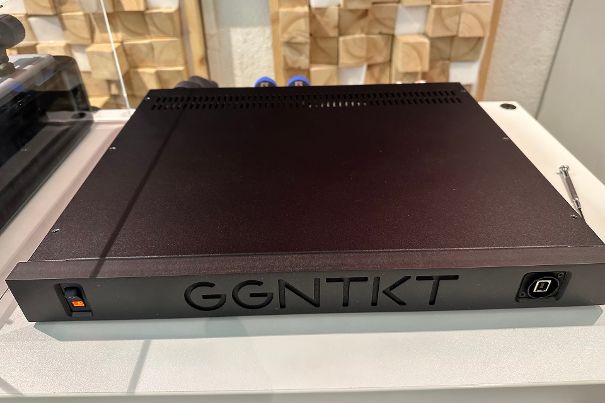

Die Elektronik wird in einer separaten, externen, rund 5 cm flachen Einheit untergebracht. Dies verhindert, dass die Magnete der Chassis potenziell Einfluss auf die Elektronik nehmen.

Die Elektronik wird in einer separaten, externen, rund 5 cm flachen Einheit untergebracht.

Die Elektronik wird in einer separaten, externen, rund 5 cm flachen Einheit untergebracht.Der leistungsstarke Class-D-Verstärker stammt vom dänischen Spezialisten Pascal Audio. Durch getrennte Netzteile für den linken und den rechten Kanal sowie die Tieftöner ist ein echtes Mono-Design umgesetzt, das ein Übersprechen auch bei hoher Last verhindert. Die Leistung beträgt 2 x 280 Watt. Drei Kondensatorbänke (57'600 µF) sorgen für ein grosses Leistungsreservoir, so dass die Endstufen kurzzeitig bis zu 1200 Watt Impulsleistung abrufen können. Optional kann man für 1400 Franken die Sinusverstärkerleistung von 280 auf 420 Watt und das Netzteil weiteren 24'000 uF «aufpimpen» lassen. Ein optimiertes Kühlsystem ermöglichen den Einsatz in flachen Endstufen wie beim GGNTKT-Verstärker.

Alle Bauteile sind temperaturstabil bis 105 °C für maximale Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Auch hier geht die Funktionalität der Ästhetik vor. Die Front aus Vermont mit dem ausgefrästen GGNTKT-Schriftzug mutet zwar edel an, aber dahinter folgt leider nur dünnes, schwarz eloxiertes Blech.

Die digitale Signalverarbeitung übernimmt ein besonders leistungsfähiger Prozessor (SHARC-DSP der 4. Generation), der mit sehr hoher Genauigkeit arbeitet (32-Bit-Fliesskommaberechnung). Für die Trennung der Tonsignale zwischen den einzelnen Lautsprechern (Frequenzweiche) kommen besonders steile Filter zum Einsatz. Dadurch werden die Übergänge zwischen den Lautsprechern klarer und überlappen weniger. Zusätzlich sorgt eine spezielle Korrektur (FIR-Filter mit linearer Phasenlage) dafür, dass auch der zeitliche Ablauf der Signale stimmt – für eine natürlich wirkende, flüssige Klangwiedergabe.

Die Umwandlung zwischen analogen und digitalen Signalen – sowohl vor als auch nach der Signalverarbeitung – erreicht einen sehr hohen Dynamikbereich von 112 dB(A). Das bedeutet, dass selbst sehr leise und sehr laute Signale sauber übertragen werden, ohne hörbare Verzerrungen oder Verluste. Um das System vor Schäden durch zu hohe Lautstärken zu schützen, kommen sogenannte Limiter zum Einsatz. Diese arbeiten vorausschauend, erkennen kritische Pegel frühzeitig und begrenzen sie automatisch. So bleiben alle Komponenten zuverlässig geschützt und der Betrieb ist jederzeit sicher.

GGNTKT Model 1.

GGNTKT Model 1.Kinderleichte Installation

Als Verbindung vom Verstärker zu den Lautsprechern dient ein 6-poliges Lautsprecherkabel, das mit Speakon-Steckern ausgestattet ist. Diese Verbindungsart ist ungemein praktisch: Der griffige Stecker wird eingesteckt und ein wenig gedreht, bis die Arretierung einrastet – fertig. Supersimpel in der Handhabung und preiswert, sollte man später ein anderes Mass an Kabel nachkaufen wollen. Die Kabelführung via Ständer bis zum Lautsprecher hätte man ästhetischer konzipieren können, indem man ein Kabelführungs-Rohr in den Ständer integriert hätte, aber natürlich, es geht auch so.

Jetzt nur noch den Verstärker mittels Beipack-Stromkabel verbinden, fertig. Ich habe für die erste Inbetriebnahme nicht mehr als 5 Minuten benötigt, das ist für mich rekordverdächtig.

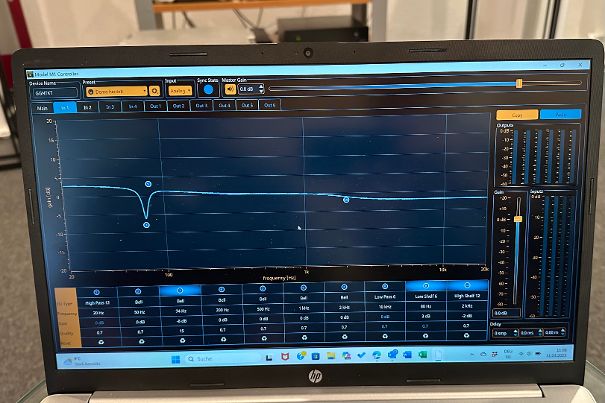

Die Aufstellung ist ebenso simpel und etwas vom «Unkritischsten», was mir je begegnet ist. Ich habe die Lautsprecher wahlweise nahe an der Wand, dann weit weg, nahe beieinander, angewinkelt – quasi in allen erdenklichen Formationen aufgestellt – es klang immer gut, das Stereo-Klangbild zerfiel nie. Doch sollte es bei einem Zuhause oder im Studio nicht auf Anhieb «matchen», kann man via DSP im Verstärker und einer USB-Kabelverbindung zum Laptop einfache Anpassungen vornehmen. Vorher noch kurz ein Software-Programm des Herstellers herunterladen – und schon kann es losgehen.

Messungen muss man allerdings mit separatem Equipment vornehmen. Der normale Benutzer wird sich auf die Equalizer-Einstellungen konzentrieren und mittels Glockenfilter die Frequenzen an den gewünschten Stellen anheben oder absenken. Standardmässig sind die gebräuchlichsten vier Einstellungen vorprogrammiert. Zusätzlich kann man 10 weitere, eigene Settings abspeichern. Ich habe bei meinem Test den gesamten Bassbereich unter 150 Hertz leicht angehoben und die Höhen ein paar dB abgesenkt. Nötig war der Eingriff aber vor allem bei 80 Hz, da es dort eine starke Bassüberhöhung zu kompensieren galt. Die Korrektur erzielte die gewünschte Linearisierung, was Ohr und Nachmessungen bestätigten.

GGNTKT Model 1.

GGNTKT Model 1.Natürlich darf die Verbindung mit einer Quelle nicht fehlen. Verbindungen via Bluetooth oder WLAN sucht man vergebens. Solche sind eben auch im Profibereich nach wie vor eher verpönt, weil sie zu störanfällig sind. Aber ein digitaler AES/EBU-Eingang oder zwei konventionelle XLR-Eingänge für den analogen linken und rechten Kanal stehen zur Verfügung. Die Mannen von Hifi-Sulzer empfehlen aus klanglichen Gründen die analogen Eingänge.

Alle Themen

Alle Themen