Sprache, Musik, Geräusche: Unsere Hörwahrnehmung wird auch durch unsere Erwartung, vorgefassten Meinungen, Fremdbeeinflussung oder Gruppendynamik verzerrt, respektive verändert.

Wir nehmen Klangdetails wahr, die in der realen physikalischen Welt nicht vorhanden sind, wir bilden sie uns ein. Hören und Hörbeurteilung sind äusserst fragile Angelegenheiten. Sie sind abhängig von der Hörerfahrung, den Kenntnissen über Musik und Instrumente. Ja selbst der kulturelle Hintergrund eines jeden spielt hinein. Und das Wichtigste: Hören ist eine individuelle, jedem Menschen eigene Angelegenheit.

Loading the player...

Neurokognitives Modell

Video: Musikverarbeitung im Hirn ist ein komplexer Vorgang. Die Musikelemente werden nach vielfältigen Kriterien in unterschiedlichen Hirnregionen analysiert und zu einem Höreindruck kompiliert.

Auch selektives Hören ist ein wesentlicher Aspekt bei der Klangbeurteilung. Im Gegensatz zum integralen Hören, bei dem man ein Musikstück in seiner Gesamtheit wahrnimmt, konzentriert man sich beim selektiven Hören auf ein oder zwei Teilelemente. Wenn Sie sich bei einem Hörtest auf die Basswiedergabe konzentrieren, werden sie Nuancen in der Klangfarbe einer Flöte weniger beachten. Legen Sie ihr Augenmerk auf die Räumlichkeit einer Aufnahme, fallen dadurch andere Faktoren wie die Präzision des Spiels oder Natürlichkeit des Klangbildes weniger ins Gewicht. So kann es durchaus sein, dass man nach einer Modifikation der Anlage schon immer vorhandene Details durch berusste Wahrnehmung als neu, beziehungsweise als Klangveränderung durch die Modifikation fehlinterpretiert.

Und auf altersbedingte oder durch Knalltrauma verursachte Hörschwächen – und somit veränderte Hörwahrnehmung – sei ebenfalls noch hingewiesen.

Zwischenfazit

Moderne Messinstrumente bieten eine Genauigkeit, die weit ausserhalb des menschlichen Hörvermögens liegen. Messen kann die Qualität eines Gerätes reproduzierbar beschreiben. Die Messresultate müssen als Set und in Bezug zueinander erfasst und interpretiert werden. Dies ist für Nicht-Techniker nur schwer machbar.

Unser Hörsystem ist hoch entwickelt und zu Höchstleistungen fähig, was Schallanalyse und Interpretation betrifft. Die kognitive Verarbeitung wird aber durch zahlreiche weiche Faktoren beeinflusst, bis hin zu Placeboeffekten. Eine objektive Reproduzierbarkeit eines Hörurteils ist nur sehr begrenzt möglich. Dies gilt für einen einzelnen Hörer bei in zeitlichen Abständen wiederholten Hörsitzungen, aber auch innerhalb von mehreren Hörern, die gleichzeitig an einer Hörsession teilnehmen.

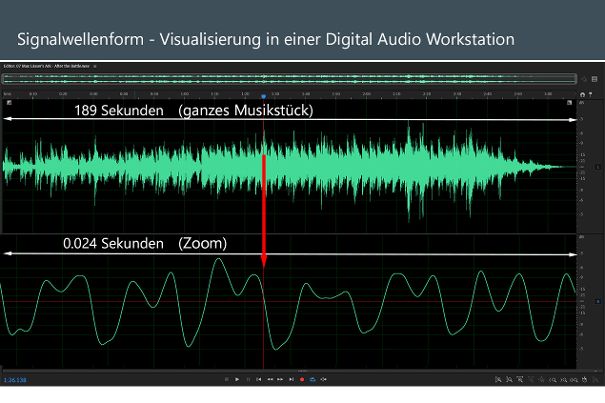

Der Lösungsansatz: die Signalwellenform

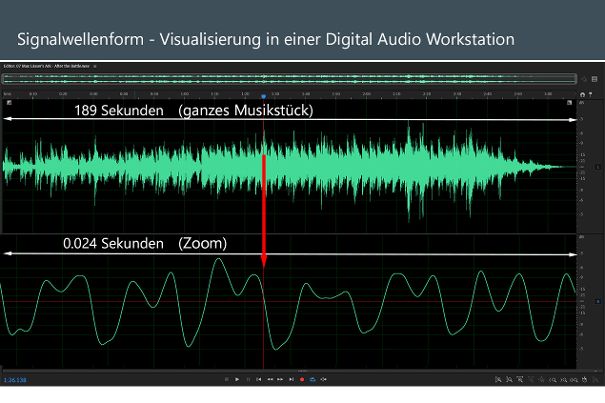

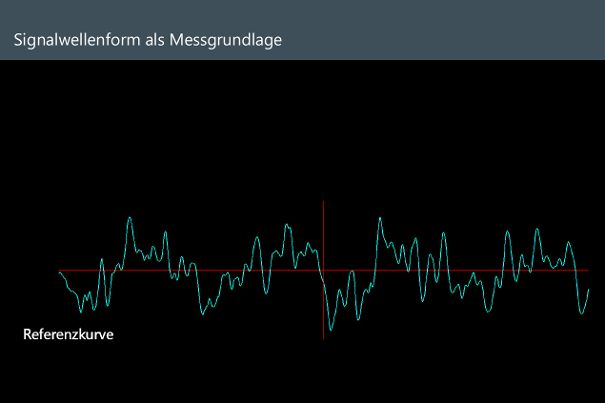

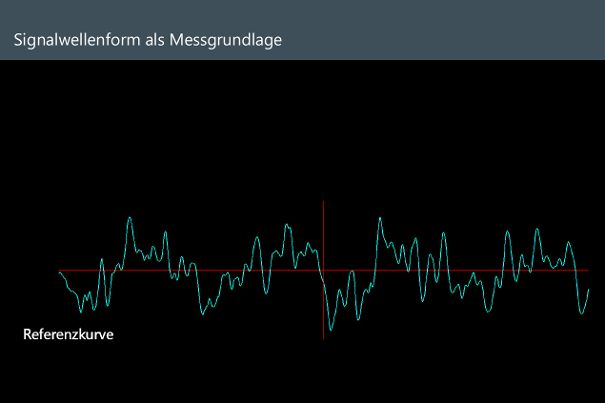

Wenn Hören stark subjektiv geprägt ist und die üblichen Messergebnisse nur schwer interpretierbar sind, dann ist es der beste Ansatz, die Signalwellenform als Referenz heranzuziehen. Die Signalwellenform (Hüllkurve) ist die Summe aller Einzelfrequenzen eines Musiksignals. Hier sind alle Parameter abgebildet, die wir mit Messmitteln erfassen können. Sie ist letztendlich das, was wir hören. Die Schallplattenrille ist die mechanisch gespeicherte Signalwellenform. Die Wellenform kann mit einem Oszilloskop oder mit modernen Audio-Tools auf einem Computer visualisiert werden.

Grafische Darstellung der Signalwellenform. Hier sind alle Aspekte eines Musikstückes darstellbar und messbar.

Wirksame Veränderungen an einem Gerät oder einer Anlage haben auch immer eine Auswirkung auf die Signalwellenform. Oder auch nicht, wenn die Massnahme keine Wirkung hat.

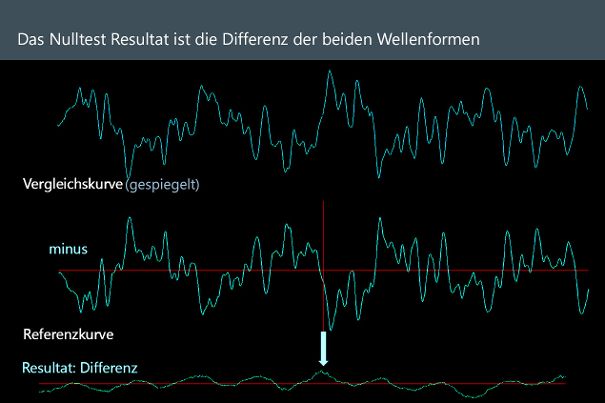

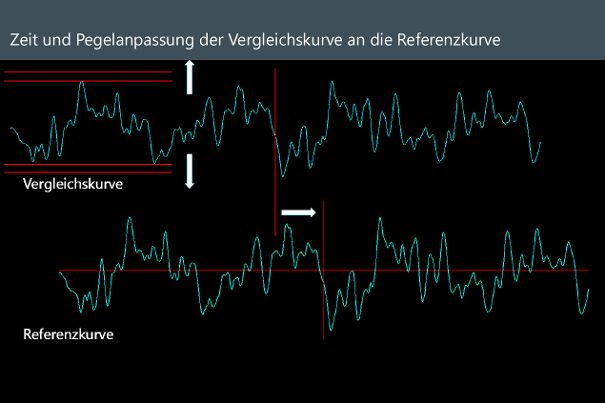

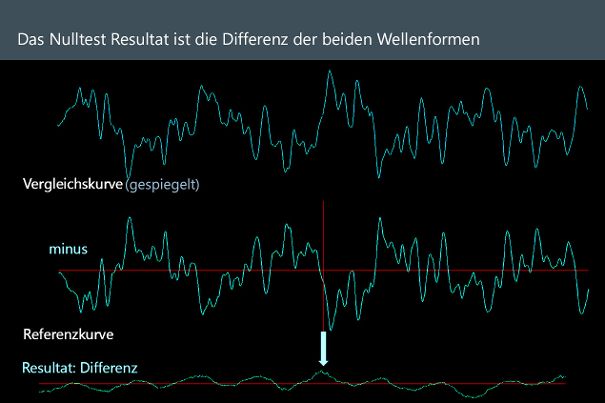

Jede wirksame Modifikation innerhalb eines Audiosystems ist als Veränderung der Signalwellenform erkennbar. Hier kommt uns der Nulltest zu Hilfe. Wenn wir die originale Wellenform mit der nach einer Modifikation veränderten Wellenform vergleichen, dann können wir mit dem Nulltest die Differenz ermitteln. Dieser Nulltest kann mit einer Software wie «Delta Wave» realisiert werden. Sind beide Signale identisch, dann ist das Resultat null – daher der Name Nulltest. Sind sie nicht identisch, dann entsteht ein Differenzsignal, das ausgewertet werden kann – grafisch und numerisch. Man kann das resultierende Differenzsignal auch als Audiodatei speichern und anhören.

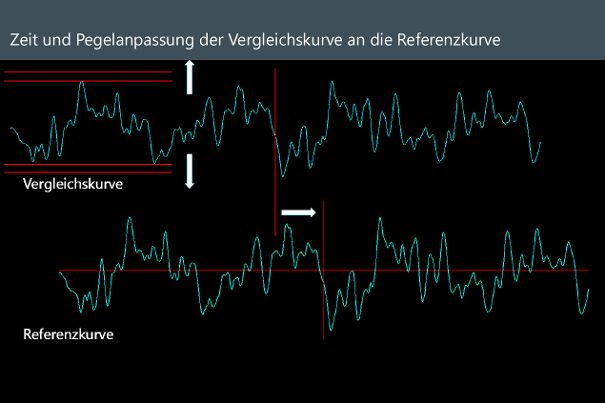

Vor dem Nulltest wird ein etwaiger Zeit- und Pegelversatz durch die «Delta Wave»-Software korrigiert.

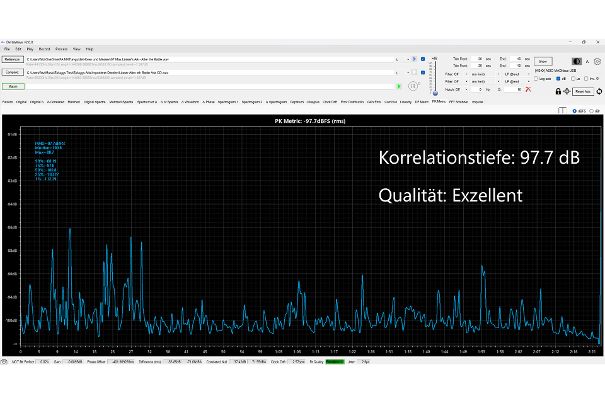

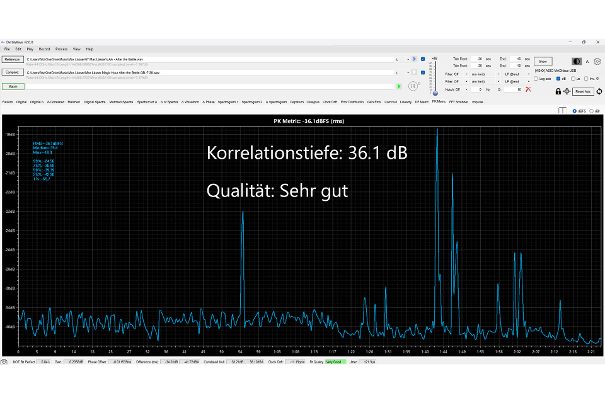

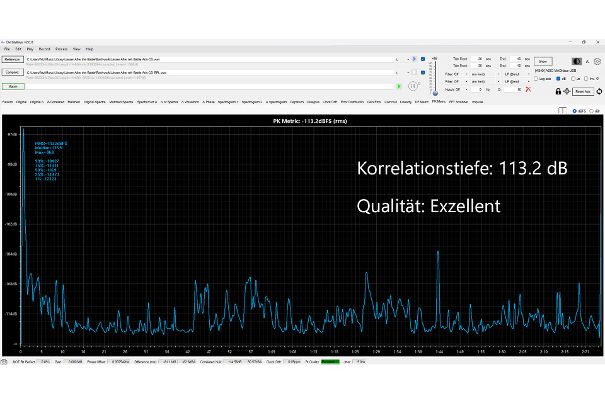

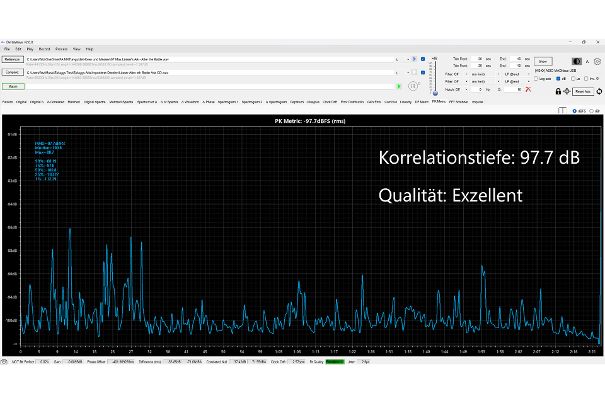

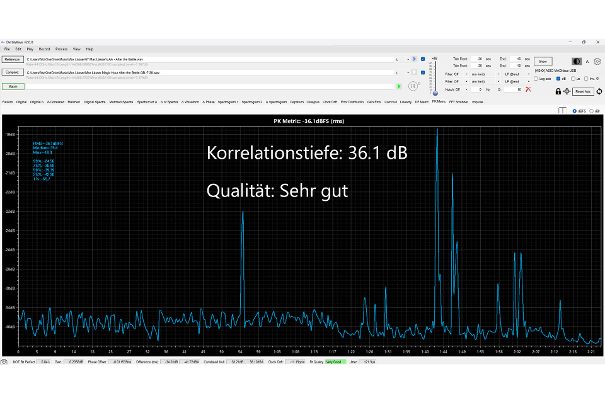

Das Differenzsignal wird analysiert und liefert ein beachtliches Set an Werten. Davon sind der PK-Metric-Wert in dB und die grafische Darstellung des Differenz-Spektrums am aussagekräftigsten.

Die Auflösung des Nulltests ist wesentlich höher als die Hörfähigkeit des Menschen. Nicht alle Differenzen, die der Nulltest aufzeigt, sind auch hörbar. Oder umformuliert: Alle hörbaren Differenzen sind mit dem Nulltest nachweisbar, aber nicht alle mit dem Nulltest errechneten Differenzen sind hörbar. Man kann nun empirisch Wertebereiche festlegen und anhand dieser Bereiche abschätzen, wie gut die Differenzen hörbar sind. Die Hörbarkeit ist abhängig von:

- der Grösse der Wellenformveränderung und der Art der Veränderung. Frequenzgangfehler sind schwieriger hörbar als Fehler im Zeitbereich (Phase, Flankensteilheit).

- der Hörfähigkeit, Hörerfahrung und momentanen Verfassung des Hörers.

- der Auflösung des Wiedergabesystems (Qualität, Aufstellung, Systemkonzept).

- der Qualität der Musikaufnahme. Hier geht es um die Aufnahmetechnik, dem Mastering-Prozess und um das Aufnahmekonzept.

- dem Musikgenre. Extrempole: Raumaufnahme mit akustischen Instrumenten (Klassik, teilweise Jazz) oder Mainstream-Pop mit hoch prozessierten und Dynamik-komprimierten Musikstücken (Lieder).

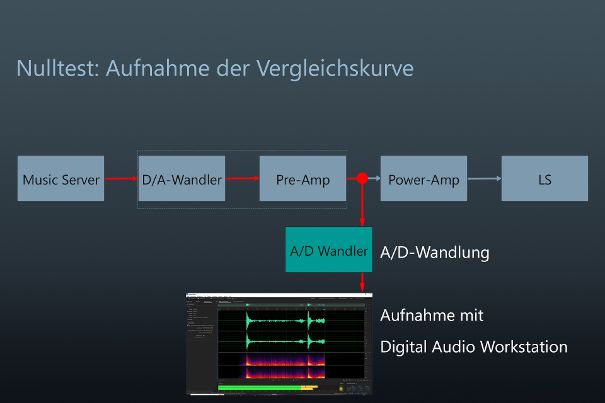

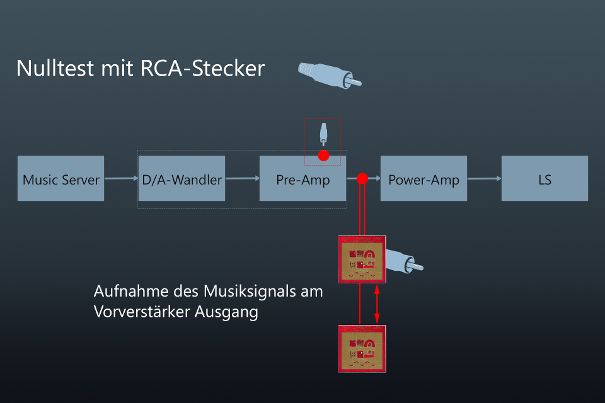

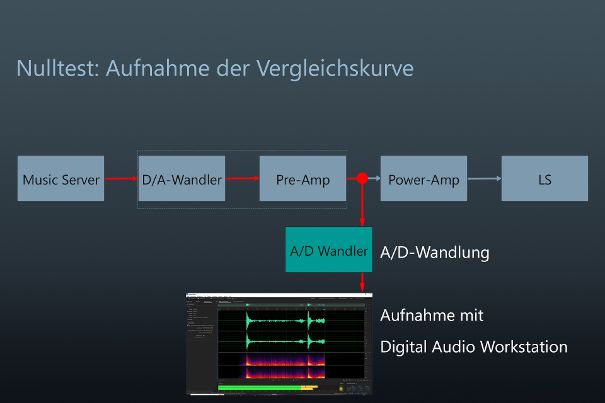

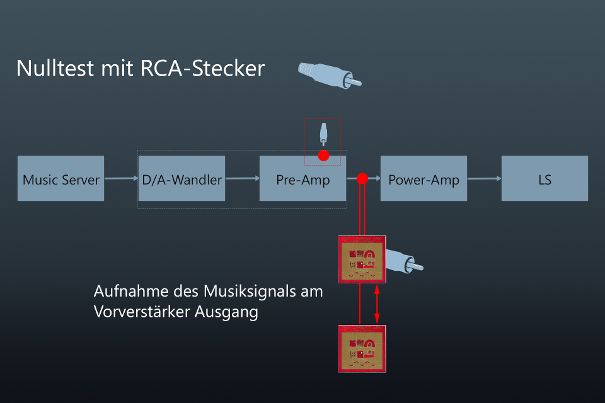

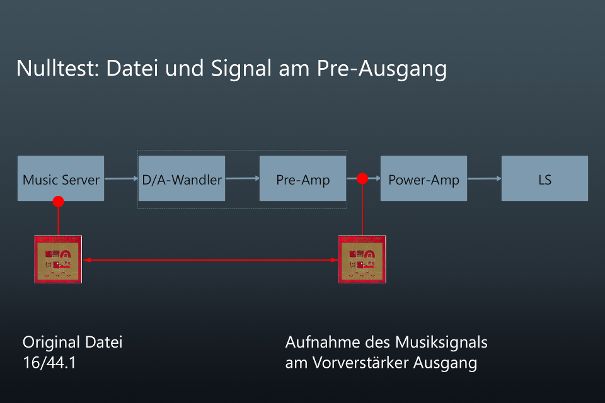

Erfassen des Musiksignals am Vorverstärker-Ausgang. Die Vergleichskurven werden an unterschiedlichen Stellen der Wiedergabekette abgenommen (digital oder analog). Das Musiksignal wird mit einer Digital Audio Workstation (DAW) aufgezeichnet.

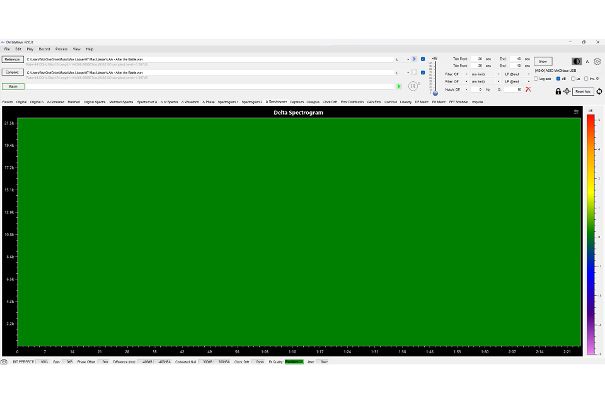

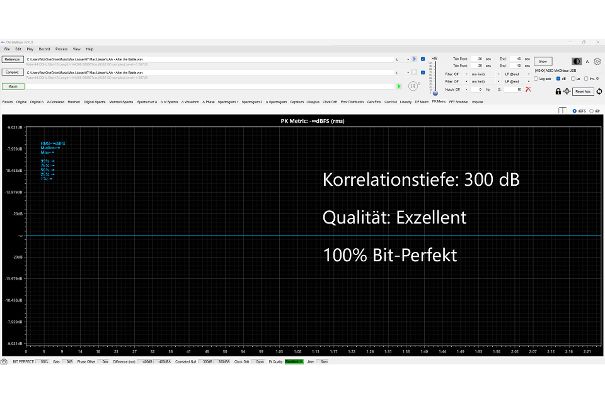

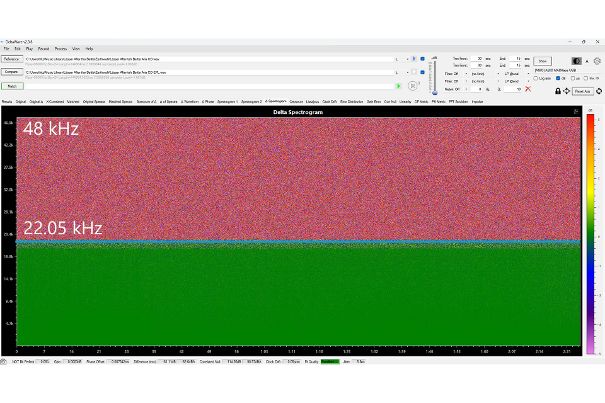

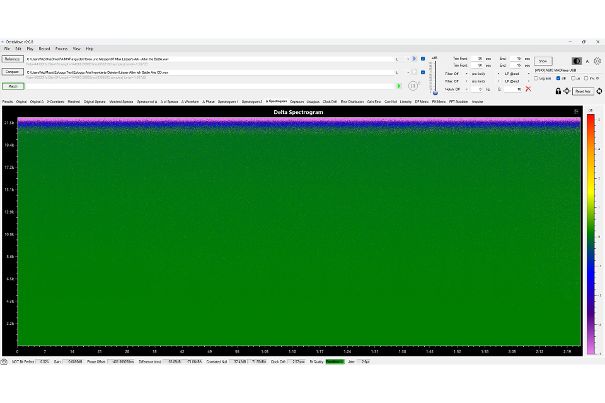

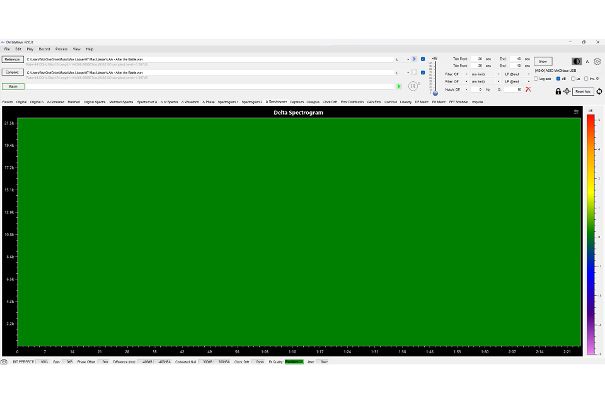

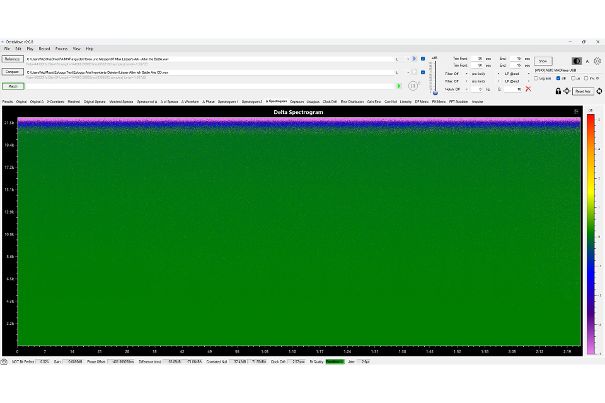

Hier wurde eine Musikdatei mit sich selbst verglichen. Dies ergibt null Differenz, was im Differenzspektrum als einheitliche, makellose Farbfläche angezeigt wird.

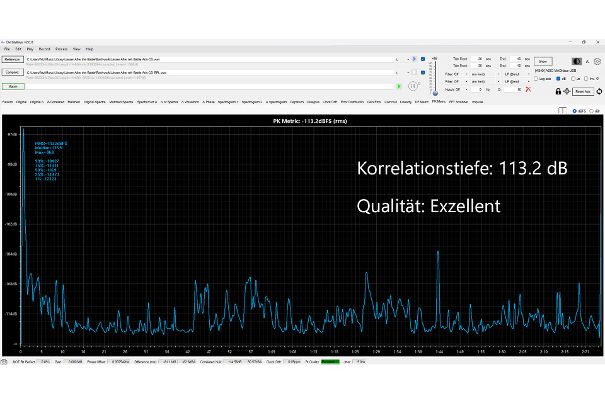

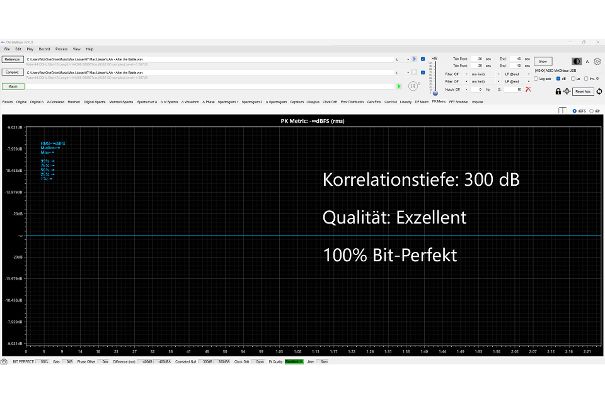

Der PK-Metric-Wert errechnet sich aus mehreren unterschiedlichen Messresultaten und ist das Mass der Übereinstimmung der beiden Kurvenformen. Je höher der dB-Wert, desto deckungsgleicher sind die Wellenformen.

Der Nulltest ersetzt den Hörtest nicht. Er ist hilfreich, um objektivere Höreindrücke zu erhalten und die Selbst- und Fremdbeeinflussung eher zu kontrollieren, respektive ausblenden zu können. Aber eine vollständige Kontrolle dieser Aspekte wird uns nie gelingen. So bleibt immer ein Graubereich. Der Nulltest hilft, die Diskussion zu versachlichen.

Ein krasses, aber eindeutiges Beispiel

Beim Audiozubehör ist es leicht, sich selbst zu beeinflussen oder beeinflusst zu werden und auf Placebo-Effekte hereinzufallen. Im Gegensatz zu elektronischen Komponenten, die messtechnisch fassbar sind und mit Schaltungskonzepten eine Plausibilität der Wirkung (Nutzen) herleiten können, ist die Wirkung von passiven Produkten, wie Racks oder Absorberfüssen, nicht immer nachvollziehbar. Da heisst es schnell: einfach hinhören. Beliebte Tuning-Elemente sind Stecker, um nicht benutze Eingange kurzzuschliessen, um so externe Störsignale abzublocken. Grundsätzlich nachvollziehbar.

Der Autor hat spezielle RCA- und Netzwerkstecker einem Nulltest unterworfen, die vom Hersteller mit sagenhaften Klangverbesserungen beworben werden. Man findet auch Testreports, welche die Wirkung bestätigen (sollen). Hier die Resultate des Nulltestes der RCA-Stecker, die an nicht benutzte Geräteeingänge gesteckt werden (der Preis pro Paar liegt im oberen dreistelligen Franken-Bereich).

Aufnahmen mit und ohne RCA-Stecker. Signalveränderungen durch die Wiedergabe- und Aufnahmekette wirken auf beide Aufnahmen gleich. Somit ergibt sich eine grundsätzliche Veränderung durch das System und eine relative Veränderung mit und ohne RCA-Stecker.

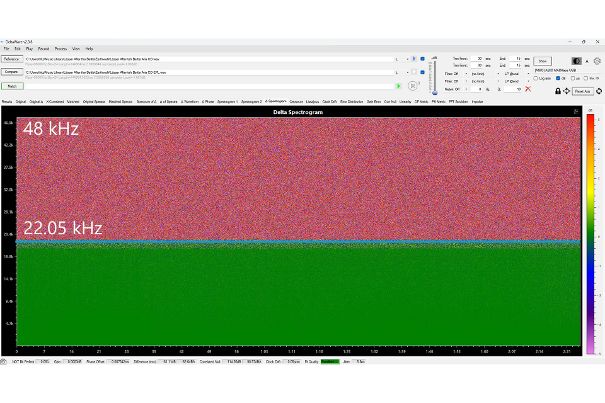

Die Originaldatei hat CD-Auflösung (bis 22,05 kHz). Die Aufnahme wurde im Format 24Bit/96kHz gemacht. Daher sind keine Signalanteile oberhalb der CD-Grenzfrequenz von 22,05 kHz vorhanden.

Eine Korrelationstiefe von deutlich über 100 dB bedeutet keine hörbaren Veränderungen. Die Stecker sind wirkungslos. Zum Vergleich: die CD hat 96 dB Dynamikumfang, ein Tonband ohne NR rund 75 dB, die Schallplatte liegt im Bereich von 60 dB.

Diese Stecker haben nur Auswirkungen auf den Kontostand des Käufers und Verkäufers. All die angeblich gehörten Klangverbesserungen wurden im Hirn des Hörers erzeugt – Placebo! Dies belegt der Nulltest. Auch bei näherer Betrachtung der angegebenen Wirkungsweise durch Mineralien fehlt die Plausibilität für eine Klangbeeinflussung. Im Stecker drin sind keine leitenden oder magnetisch sensitiven Materialien. Es besteht keine elektrische Verbindung zwischen dem signalführenden Stift und der Masse.

Es geht bei der Beurteilung hier nicht um diese Snake-Oil-Stecker, sondern, dass trotz der Wirkungslosigkeit über diverse Klangwahrnehmungen, Klangverbesserungen berichtet wird. Ein klarer Beleg von Selbstbeeinflussung und garantiert Fremdbeeinflussung. Würde den Probanden vor der Hörsession der Nulltest vorgelegt, würden sie keine Unterschiede hören – «ich lasse mich doch nicht veräppeln». Satirisch formuliert: Man kann seinen Ohren nicht immer trauen, denn das Hirn funkt dazwischen.

Der Nulltest für die Kategorisierung von Audiogeräten

In der Wechselwirkung mit Hörtests ist der Nulltest hilfreich zur Einordnung von Geräten in ein Qualitätsraster – unabhängig von deren Preisklasse. Unterschiedliche Korrelationswerte in dB und grafische Darstellungen geben Hinweise auf die Hörbarkeit von Abweichungen zum Original. Die genauen Ursachen für die Differenzen müssen aber über die eingangs genannten Messkriterien erfolgen. Dies dürfte in erster Linie Produktentwickler interessieren.

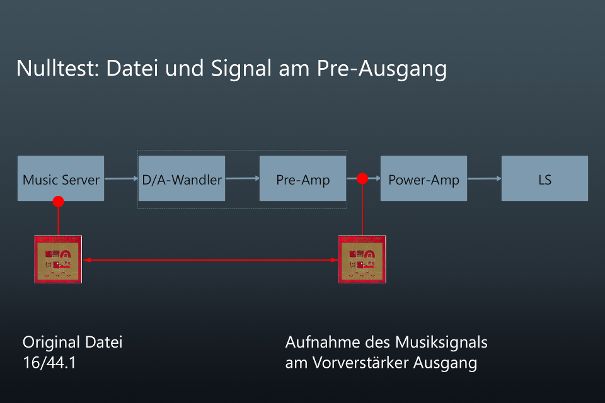

Ergänzend zum vorherigen Test, hier die erwähnten Grundveränderungen durch das System (Wiedergabe und Aufnahmekette). Verglichen wird die Originaldatei mit der Wellenform am analogen Ausgang des Vorverstärkers.

Die nahezu einwandfreie Grünfläche belegt eine Wiedergabe auf High-End-Niveau.

Die sehr hohe Korrelationstiefe liegt im Grenzbereich des überhaupt Hörbaren.

Unterschied zwischen Präferenz-Sound und Präzision

Soll ein High-End-Audio-System digital oder analog aufgezeichnete Musik präzis reproduzieren, muss die Differenz zwischen der auf dem Tonträger vorhandenen Signalwellenform und der am Ende des Wiedergabesystems vorhandenen Wellenform möglichst gering sein. Der Idealfall ist die Differenz null, nur ist das nicht realisierbar. Schlechte Messwerte sind Gift für Präzision, da sie ja eine Veränderung der Wellenform bedeuten.

Vorgelagert gilt dies auch für die Aufnahmeseite bezogen auf die Differenz zwischen Mikrofonfeed, Master und Speichermedium. Je grösser die Abweichung, desto grösser die Klangveränderungen.

Jedes Audiosystem weicht mehr oder weniger bis erheblich vom Idealfall der Null-Differenz ab. Dies kann bis hin zu deutlichen Klangverfärbungen gehen, die aber vom Hörer nicht zwingend als negativ empfunden werden müssen. Es ist am Ende eine Frage der Präferenz, ob akustische Genauigkeit oder Klangfärbungen das Ziel ist. Am Ende ist es das Streben nach dem persönlichen Klangideal.

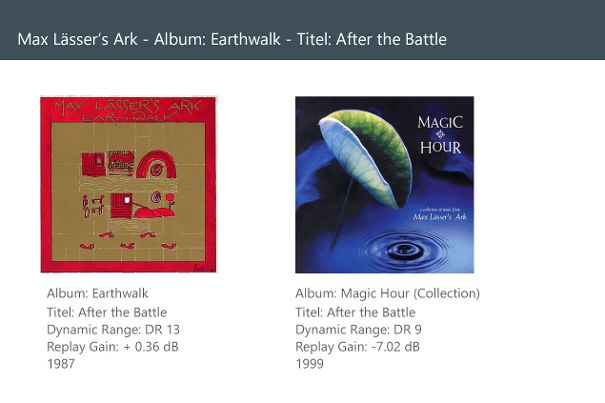

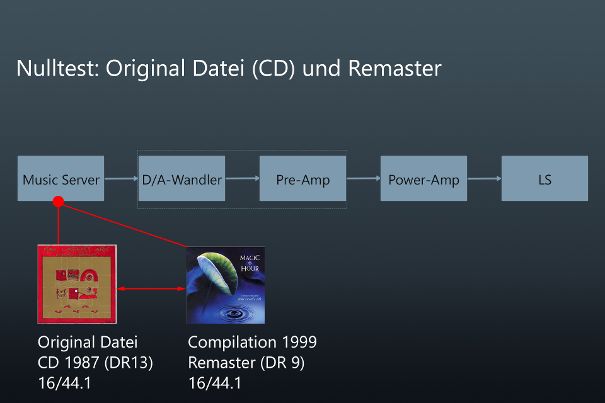

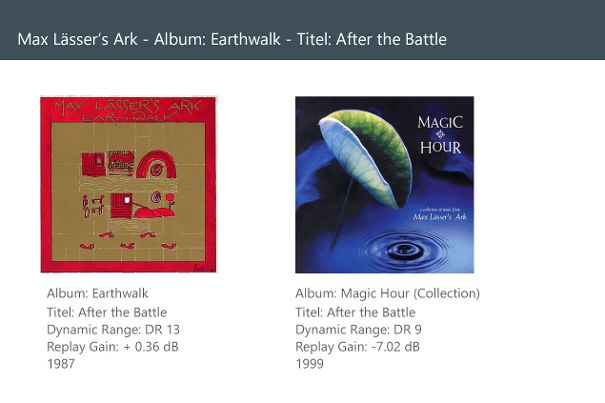

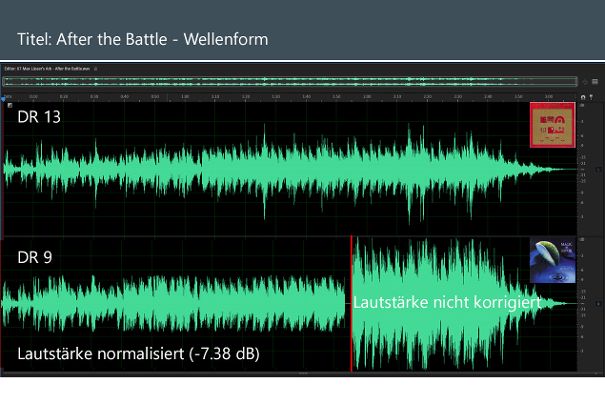

Zur weiteren Einordnung von Null-Test-Resultaten: der Vergleich zwischen der Originaleinspielung und einem späteren Remaster von Max Lässers «After the Battle».

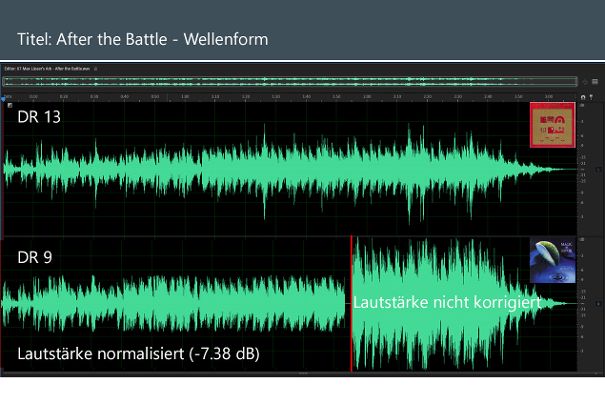

Typisches Remaster-Ergebnis. Die Dynamik wird komprimiert und die Aufnahme auf Laut getrimmt (7,38 dB lauter als die CD von 1987). Erkennbar an der Signalwellenform und dem gemessenen DR-Wert (Dynamic Range).

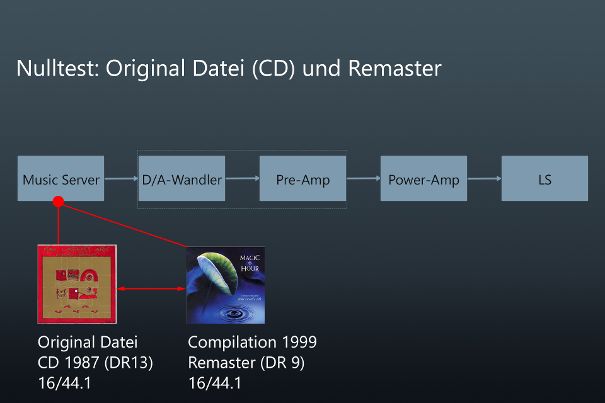

Es werden nur die Dateien verglichen; das Wiedergabesystem ist nicht involviert.

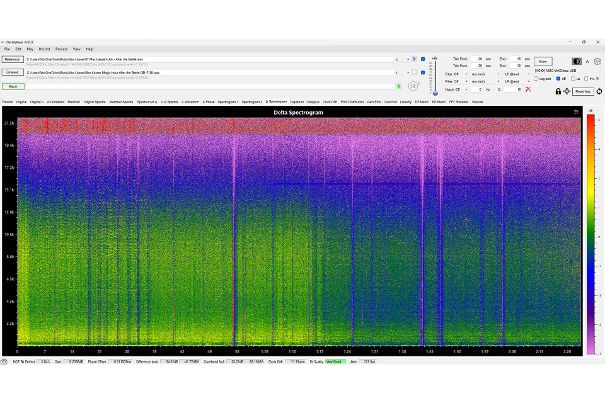

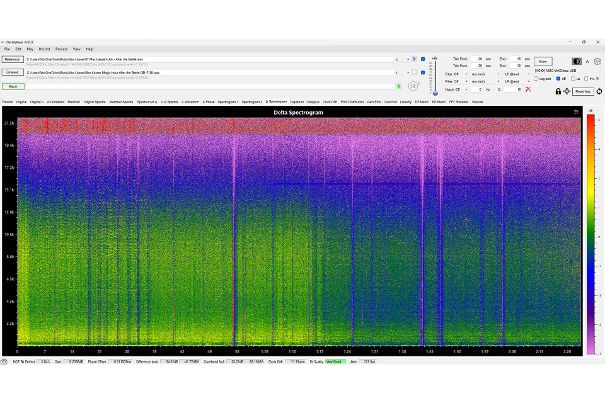

Die Abweichungen sind als deutliches Farbmuster erkennbar, die klangliche Differenz klar hörbar.

Für den Nulltest – und das muss auch für den Hörvergleich gelten – muss die Lautstärke des Remasters um 7.38 dB reduziert werden.

Die Korrelationsbewertung «sehr gut» im Bild oben bezieht sich nur auf die Klangveränderungen, respektive die Übereinstimmung der beiden Dateien. Die Pegelanhebung wurde ausgeglichen/normalisiert. Diese Dynamikkompression vernichtet Klangfeinheiten. Wie stark dies nun unsere emotionelle Wahrnehmung der Musik beeinflusst, kann nur der Hörtest vermitteln.

Fazit

Hören und Messen ergänzen sich. Beide Prozesse haben Stärken und Schwächen. Der Nulltest ist ein ideales Hilfsmittel, um die Subjektivität von reinen Hörtests in akzeptablen Grenzen zu halten und Diskussionen zu versachlichen. Hörtests sind nicht selten mit Durchführungsmängeln behaftet, sie haben systematische Fehler. Ist dem so, fehlen die Relevanz und Reproduzierbarkeit, es bleibt nur eine subjektive Aussage ohne – oder mit lediglich geringem Wert – für Dritte. Dennoch kann am Ende nur der Höreindruck ein integrales und integres Resultat liefern. Dazu ist das Messfundament notwendig.

Qualität und Hörgenuss sind bei einem Audiosystem die wichtigsten Faktoren. Wie wird das definiert? Gibt es objektive Kriterien oder ist alles Geschmackssache?

Qualität und Hörgenuss sind bei einem Audiosystem die wichtigsten Faktoren. Wie wird das definiert? Gibt es objektive Kriterien oder ist alles Geschmackssache?

Alle Themen

Alle Themen

Grafische Darstellung der Signalwellenform. Hier sind alle Aspekte eines Musikstückes darstellbar und messbar.

Grafische Darstellung der Signalwellenform. Hier sind alle Aspekte eines Musikstückes darstellbar und messbar. Wirksame Veränderungen an einem Gerät oder einer Anlage haben auch immer eine Auswirkung auf die Signalwellenform. Oder auch nicht, wenn die Massnahme keine Wirkung hat.

Wirksame Veränderungen an einem Gerät oder einer Anlage haben auch immer eine Auswirkung auf die Signalwellenform. Oder auch nicht, wenn die Massnahme keine Wirkung hat. Vor dem Nulltest wird ein etwaiger Zeit- und Pegelversatz durch die «Delta Wave»-Software korrigiert.

Vor dem Nulltest wird ein etwaiger Zeit- und Pegelversatz durch die «Delta Wave»-Software korrigiert. Das Differenzsignal wird analysiert und liefert ein beachtliches Set an Werten. Davon sind der PK-Metric-Wert in dB und die grafische Darstellung des Differenz-Spektrums am aussagekräftigsten.

Das Differenzsignal wird analysiert und liefert ein beachtliches Set an Werten. Davon sind der PK-Metric-Wert in dB und die grafische Darstellung des Differenz-Spektrums am aussagekräftigsten. Erfassen des Musiksignals am Vorverstärker-Ausgang. Die Vergleichskurven werden an unterschiedlichen Stellen der Wiedergabekette abgenommen (digital oder analog). Das Musiksignal wird mit einer Digital Audio Workstation (DAW) aufgezeichnet.

Erfassen des Musiksignals am Vorverstärker-Ausgang. Die Vergleichskurven werden an unterschiedlichen Stellen der Wiedergabekette abgenommen (digital oder analog). Das Musiksignal wird mit einer Digital Audio Workstation (DAW) aufgezeichnet. Hier wurde eine Musikdatei mit sich selbst verglichen. Dies ergibt null Differenz, was im Differenzspektrum als einheitliche, makellose Farbfläche angezeigt wird.

Hier wurde eine Musikdatei mit sich selbst verglichen. Dies ergibt null Differenz, was im Differenzspektrum als einheitliche, makellose Farbfläche angezeigt wird. Der PK-Metric-Wert errechnet sich aus mehreren unterschiedlichen Messresultaten und ist das Mass der Übereinstimmung der beiden Kurvenformen. Je höher der dB-Wert, desto deckungsgleicher sind die Wellenformen.

Der PK-Metric-Wert errechnet sich aus mehreren unterschiedlichen Messresultaten und ist das Mass der Übereinstimmung der beiden Kurvenformen. Je höher der dB-Wert, desto deckungsgleicher sind die Wellenformen.  Aufnahmen mit und ohne RCA-Stecker. Signalveränderungen durch die Wiedergabe- und Aufnahmekette wirken auf beide Aufnahmen gleich. Somit ergibt sich eine grundsätzliche Veränderung durch das System und eine relative Veränderung mit und ohne RCA-Stecker.

Aufnahmen mit und ohne RCA-Stecker. Signalveränderungen durch die Wiedergabe- und Aufnahmekette wirken auf beide Aufnahmen gleich. Somit ergibt sich eine grundsätzliche Veränderung durch das System und eine relative Veränderung mit und ohne RCA-Stecker. Die Originaldatei hat CD-Auflösung (bis 22,05 kHz). Die Aufnahme wurde im Format 24Bit/96kHz gemacht. Daher sind keine Signalanteile oberhalb der CD-Grenzfrequenz von 22,05 kHz vorhanden.

Die Originaldatei hat CD-Auflösung (bis 22,05 kHz). Die Aufnahme wurde im Format 24Bit/96kHz gemacht. Daher sind keine Signalanteile oberhalb der CD-Grenzfrequenz von 22,05 kHz vorhanden. Eine Korrelationstiefe von deutlich über 100 dB bedeutet keine hörbaren Veränderungen. Die Stecker sind wirkungslos. Zum Vergleich: die CD hat 96 dB Dynamikumfang, ein Tonband ohne NR rund 75 dB, die Schallplatte liegt im Bereich von 60 dB.

Eine Korrelationstiefe von deutlich über 100 dB bedeutet keine hörbaren Veränderungen. Die Stecker sind wirkungslos. Zum Vergleich: die CD hat 96 dB Dynamikumfang, ein Tonband ohne NR rund 75 dB, die Schallplatte liegt im Bereich von 60 dB. Ergänzend zum vorherigen Test, hier die erwähnten Grundveränderungen durch das System (Wiedergabe und Aufnahmekette). Verglichen wird die Originaldatei mit der Wellenform am analogen Ausgang des Vorverstärkers.

Ergänzend zum vorherigen Test, hier die erwähnten Grundveränderungen durch das System (Wiedergabe und Aufnahmekette). Verglichen wird die Originaldatei mit der Wellenform am analogen Ausgang des Vorverstärkers. Die nahezu einwandfreie Grünfläche belegt eine Wiedergabe auf High-End-Niveau.

Die nahezu einwandfreie Grünfläche belegt eine Wiedergabe auf High-End-Niveau. Die sehr hohe Korrelationstiefe liegt im Grenzbereich des überhaupt Hörbaren.

Die sehr hohe Korrelationstiefe liegt im Grenzbereich des überhaupt Hörbaren. Zur weiteren Einordnung von Null-Test-Resultaten: der Vergleich zwischen der Originaleinspielung und einem späteren Remaster von Max Lässers «After the Battle».

Zur weiteren Einordnung von Null-Test-Resultaten: der Vergleich zwischen der Originaleinspielung und einem späteren Remaster von Max Lässers «After the Battle». Typisches Remaster-Ergebnis. Die Dynamik wird komprimiert und die Aufnahme auf Laut getrimmt (7,38 dB lauter als die CD von 1987). Erkennbar an der Signalwellenform und dem gemessenen DR-Wert (Dynamic Range).

Typisches Remaster-Ergebnis. Die Dynamik wird komprimiert und die Aufnahme auf Laut getrimmt (7,38 dB lauter als die CD von 1987). Erkennbar an der Signalwellenform und dem gemessenen DR-Wert (Dynamic Range). Es werden nur die Dateien verglichen; das Wiedergabesystem ist nicht involviert.

Es werden nur die Dateien verglichen; das Wiedergabesystem ist nicht involviert. Die Abweichungen sind als deutliches Farbmuster erkennbar, die klangliche Differenz klar hörbar.

Die Abweichungen sind als deutliches Farbmuster erkennbar, die klangliche Differenz klar hörbar. Für den Nulltest – und das muss auch für den Hörvergleich gelten – muss die Lautstärke des Remasters um 7.38 dB reduziert werden.

Für den Nulltest – und das muss auch für den Hörvergleich gelten – muss die Lautstärke des Remasters um 7.38 dB reduziert werden.