Bei Subwoofern ist diese Entwicklung schon lange im Gang. Und die verblüffenden Bässe aus kleinen Boomboxen wären ohne diese Technik undenkbar. Grosse Leistung bedeutet aber nicht nur die gewünschten hohen Auslenkungen, sondern auch hohe Temperaturen in den Schwingspulen, womit unweigerlich Verzerrungen ansteigen. Den durchschnittlichen Musikhörer muss dies kaum kümmern, denn lieber etwas stärker verzerrten Bass als gar keinen! Zudem bleiben diese bis zur gehobenen Zimmerlautstärke von 70 bis 80 dB moderat.

Avantgarde dieser Entwicklung war Bang&Olufsen. Ab den 1980er-Jahren bauten sie konsequent aktive Lautsprecher, um elegantes Design in kompakten Gehäusen umzusetzen, inklusive der Steuergeräte. Wer kennt nicht die ikonische «Orgelpfeife», die Beolab 8000, ein grosser kommerzieller Erfolg. Von HiFi-Freaks wurde sie verschmäht, vom Design-Publikum aber geliebt und über fast zwei Dekaden hergestellt. Diese Basswiedergabe aus dem 5-Liter-Reflex-Gehäuse ist noch heute verblüffend. Konsequenterweise entwickelte B&O später mit ICE-Power hochwertige Class-D-Endstufenmodule, die nun auch in sehr vielen Geräten anderer Hersteller eingesetzt werden. Damit konnte der Ansatz weiter perfektioniert werden. B&O bleibt bis heute der wichtigste Hersteller von Aktivlautsprechern im HiFi-Segment und hat auch innovative High-End-Modelle wie die Beolab 90 entwickelt.

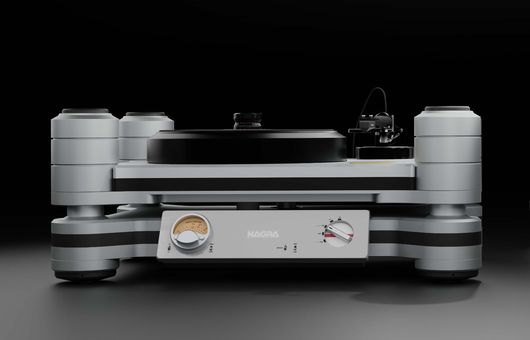

Avantgarde in der Entwicklung von Aktivlautsprechern fürs Wohnzimmer war Bang&Olufsen. Die Beolab 8000 war ein grosser kommerzieller Erfolg.

«Früher war alles besser»

Voluminöse Lautsprecher haben ihre Bedeutung als Statussymbole beim grossen Publikum weitgehend eingebüsst. Die Gebraucht-Börsen sind voll von (passiven) Standlautsprechern zum kleinen Preis. Vintage-Modelle, gerade mit grosskalibrigen Tieftönern, bleiben gesucht und gerne auch, um sie mit Röhrenverstärkern anzusteuern. Dies nicht ohne Grund, denn sie zeigen, wie grossflächige Tieftöner mit hohem Wirkungsgrad in grossen Reflex- oder Horngehäusen mit wenig Leistung klingen können. Es gibt auch eine Reihe von Herstellern, die mit neuen Konstruktionen diese Tradition beleben – ein Beispiel sind die Hornlautsprecher von Blumenhofer.

Ich erinnere mich an eine Vorführung an der High End München von riesigen Kino-Lautsprechern aus den 1930er-Jahren bei Silbatone Acoustics. Sie stammen aus einer Zeit, als jedes Watt an Leistung der Röhrenverstärker äusserst wertvoll war und folglich der Wirkungsgrad der (Horn-)Lautsprecher sehr hoch sein musste. Die Tieftonwiedergabe war unglaublich sauber, leichtfüssig und authentisch. Der Vorführende bemerkte süffisant: Damals hätte man mit 6 Watt 1000 Personen beschallt. Heute würde man mit 1000 Watt 6 Personen beschallen!

Western Electric Kino-Hornlautsprecher aus den 1930-Jahren mit Silbatone-Röhrenverstärkern an der High End in München.

Der Trend geht heute auch im High-End hin zu kompakten Modellen. Und da kommt die Aktivtechnik nun mal sehr gelegen. Weil man einem übermässig geschrumpften High-End-Lautsprecher gerne keine ordentliche Basswiedergabe zutraut, können die Entwickler die verbliebenen Pfunde für eine tiefergehende oder brachialere Wiedergabe nutzen.

Eine beliebte Variante, gerade im oberen Preissegment, sind teilaktive Modelle mit einer Aktivierung nur des Bassbereichs. Auch damit lässt sich die übliche Magerkur umsetzen, ohne dass auf das geliebte Pröbeln mit dem Verstärkerklang verzichtet werden muss. Der aktivierte Bass ist dann auch gleich Subwoofer. Leistungsmässig fährt man damit gut, denn eine Mittelhochtoneinheit benötigt viel weniger Watt und der Impedanzverlauf ist unkritischer.

Vorteil der Magerkur ist auch die geringere Resonanzanfälligkeit des Gehäuses, gemäss dem Bonmot: «Grosse Lautsprecher – grosse Probleme, kleine Lautsprecher – kleine Probleme.»

Digitale Aktivtechnik zur Raumanpassung

Was nützt die beste Basswiedergabe, wenn die ungünstige Raumakustik diese zunichtemacht? Lästige Dröhntöne vergällen einem gerne den Musikgenuss, wenn stehende Wellen über Gebühr angeregt werden. Auch diesbezüglich punktet die Aktivtechnik, denn Dröhntöne lassen sich ermitteln und bedämpfen. Das Werkzeug sind DSP (digitale Signalprozessoren), die in zahlreichen Aktivlautsprechern und Subwoofern eingebaut sind. Die komplexe Thematik erfordert jedoch einen separaten Artikel.

Magerkur für die Musikanlage

Weil vollaktive Lautsprecher mit eingebauten DSP das Signal digital verarbeiten, liegt es auf der Hand, gleich ein Streaming-Modul einzubauen; fertig ist die komplette Hifi-Anlage und verschwunden sind externe Komponenten und Kabel. Bedient wird per Smartphone oder Tablet.

Was im Consumer-Hifi mit dem Erfolg von Marken wie Sonos begonnen hat, findet immer mehr auch im oberen Preissegment statt. Die traditionellen Lautsprecherhersteller taten sich lange schwer damit. Innovative Newcomer wie Kii Audio oder brandneu Syng Cell nutzen die Lücke. Mittlerweile haben aber auch grössere Hersteller solche Modelle entwickelt, bezeichnenderweise eher in den günstigeren Preisklassen, um die teuren Referenzprodukte nicht zu konkurrenzieren. Beispiele sind die Lautsprecher von Cabasse, Piega, Nubert, Canton oder Bowers&Wilkins.

Aktivlautsprecher im Wohnraum.

Aktivlautsprecher im Wohnraum.

Alle Themen

Alle Themen

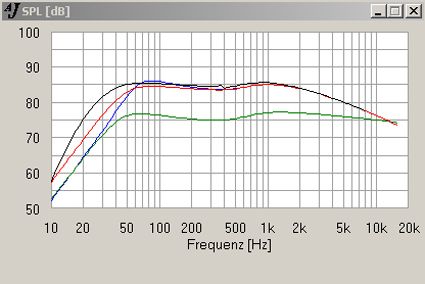

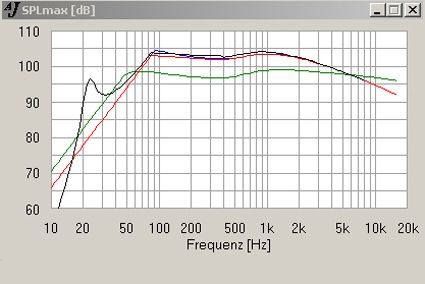

Schallpegel zweier 20cm Basschassis (A und B) in diversen Gehäusen.

Schallpegel zweier 20cm Basschassis (A und B) in diversen Gehäusen. Maximaler Schallpegel derselben Chassis in diesen Gehäusen.

Maximaler Schallpegel derselben Chassis in diesen Gehäusen.

Avantgarde in der Entwicklung von Aktivlautsprechern fürs Wohnzimmer war Bang&Olufsen. Die Beolab 8000 war ein grosser kommerzieller Erfolg.

Avantgarde in der Entwicklung von Aktivlautsprechern fürs Wohnzimmer war Bang&Olufsen. Die Beolab 8000 war ein grosser kommerzieller Erfolg. Western Electric Kino-Hornlautsprecher aus den 1930-Jahren mit Silbatone-Röhrenverstärkern an der High End in München.

Western Electric Kino-Hornlautsprecher aus den 1930-Jahren mit Silbatone-Röhrenverstärkern an der High End in München.

Aktive Schweizer Studiomonitore von PSI Audio, die sich auch fürs Wohnzimmer eignen.

Aktive Schweizer Studiomonitore von PSI Audio, die sich auch fürs Wohnzimmer eignen. Die Aktivlautsprecher «Ella» von Klangwerk bilden mit der Classé Vorstufe das komplette Audiosystem

Die Aktivlautsprecher «Ella» von Klangwerk bilden mit der Classé Vorstufe das komplette Audiosystem