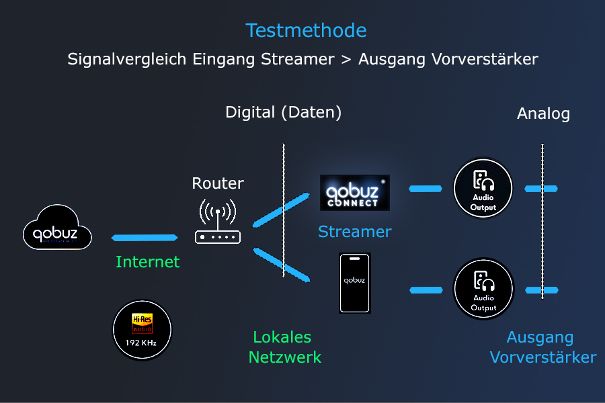

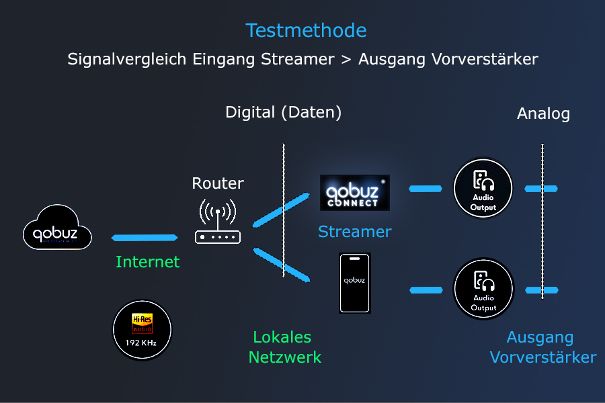

Der Connect-Vergleichstest geht einen Schritt weiter: Wir analysieren das digitale Signal nach Weiterleitung, Verarbeitung und D/A-Wandlung – und werten es anschliessend per Nulltest aus.

Wir vergleichen das Musiksignal am Eingang des Streamers mit dem, was am analogen Ausgang des Vorverstärkers nach der D/A-Wandlung ankommt. Das analoge Signal wird zur Auswertung digitalisiert und durchläuft den Nulltest.

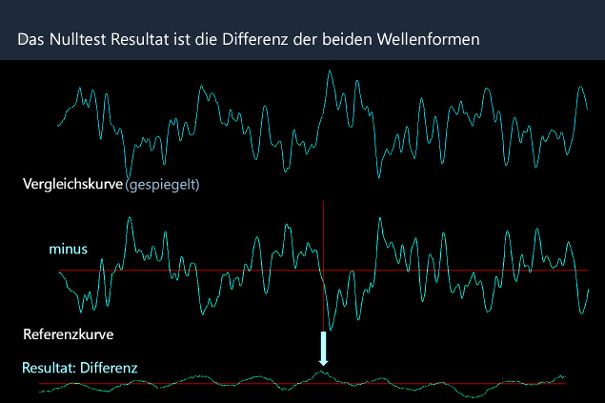

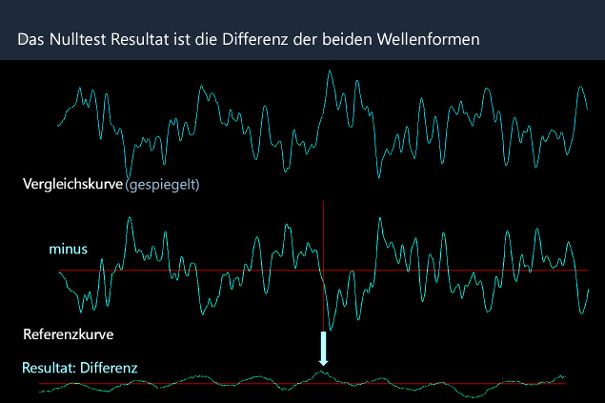

Die Auswertung der beiden Tracks erfolgt mittels Nulltest. Sind beide Musiksignale (Hüllkurven) identisch, ist das Resultat null. Wenn nicht, entsteht ein Differenzsignal.

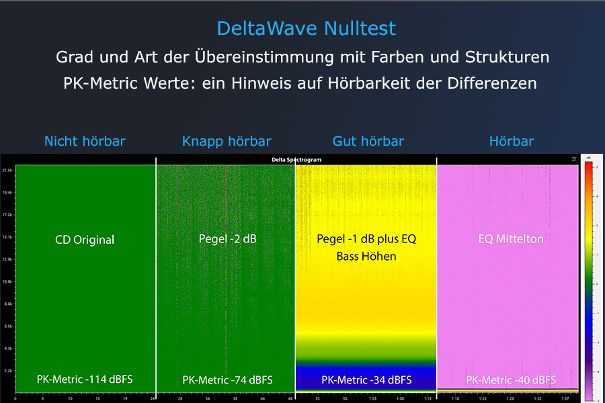

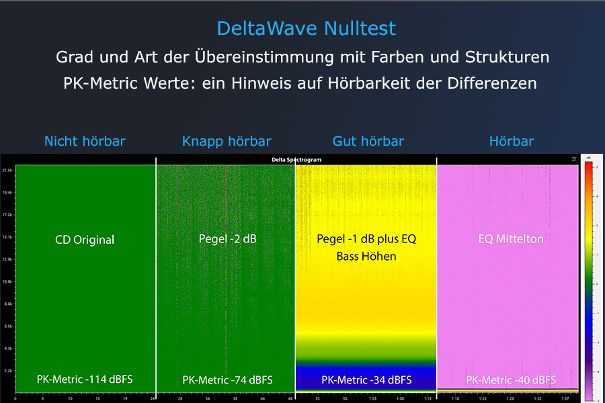

Kurze Einführung in die DeltaWave-Nulltest-Grafiken

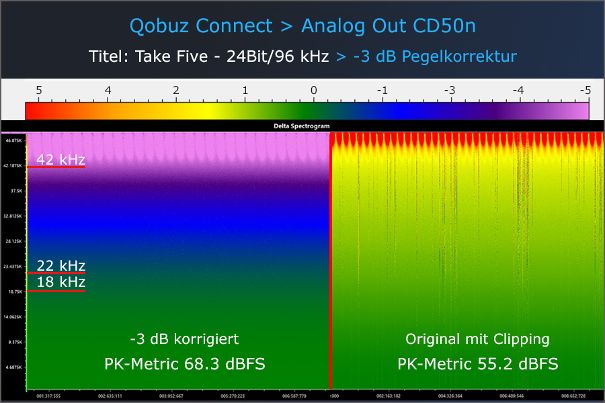

In der folgenden Beispielgrafik wurden die originalen CD-Daten im Adobe Audition Editor verändert (quasi ein Remaster) und die drei Varianten mittels Nulltest mit dem Original (Resultat aus dem CD-Streaming-Test) verglichen. Die drei Abschnitte zeigen die Differenzen zwischen dem Original und den Manipulationen.

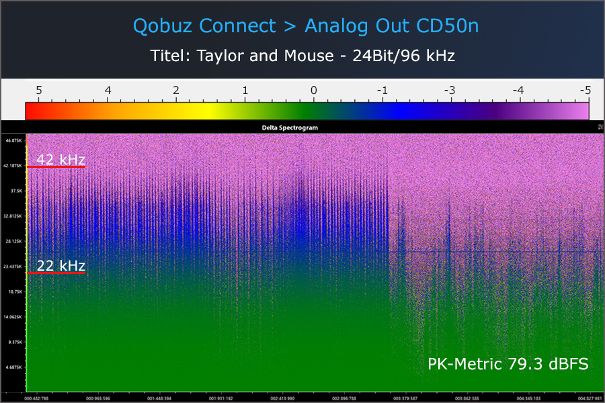

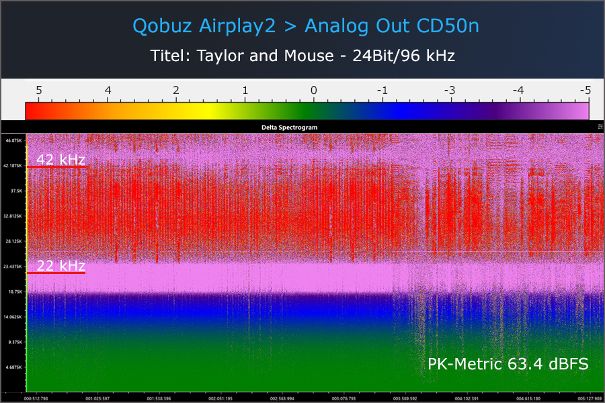

Die Grafik zeigt auf einen Blick, ob und wie stark sich die beiden Wellenformen des Musikstücks unterscheiden. Der PK-Metric-Wert in dBFS ist eine Zusammenfassung aus diversen Messwerten und gibt einen Hinweis auf die Hörbarkeit der Unterschiede.

Die im Test verwendeten Alben

Brubecks «Take Five» mit der Kenichi Tsunoda Big Band: dynamisch, packend und mit viel Punch. «Terra Mater»: Das Ensemble L’Arpeggiata verbindet Barock, Volksmusik und Jazz – ein Stück, in dem subtile Details eine zentrale Rolle spielen.

Der Dynamikbereich (DR) gibt den Lautstärkeunterschied zwischen dem leisesten und dem lautesten Teil eines Audiosignals an, gemessen in Dezibel (dB). Ein höherer DR-Wert bedeutet mehr Dynamik und einen grösseren Unterschied zwischen leisen und lauten Passagen, während ein niedrigerer DR-Wert auf eine stärkere Komprimierung und eine Verringerung des Dynamikbereichs hindeutet.

Beide Musiktitel sind hervorragende native HiRes-Aufnahmen. Bei «Take Five» (nativ DSD) überzeugt das kraftvolle Big-Band-Klangbild und die mitreissende Interpretation dieses Jazz-Klassikers. Die Aufnahme weist mit einem DR10-Wert eine mittlere Dynamikkompression auf.

Im Gegensatz zur Big Band wird «The Taylor and the Mouse» (nativ PCM) von einem kleinen Ensemble mit Barockinstrumenten interpretiert – aufgenommen in einer Kirche. Trotz des kleineren Ensembles hat die Aufnahme mit DR13 einen grossen Dynamikumfang.

Zentrale Komponente der Testkette ist der Marantz CD50n. Er spielt die beiden ausgewählten Musiktitel von Qobuz entweder direkt über Connect oder – im Fall von Bluetooth und AirPlay – indirekt über das iPad ab. In beiden Fällen gibt der CD50n das analoge Signal an den Vorverstärker Classé Delta Pre weiter. Dieser ist entscheidend, da sich an ihm jeweils ein exakt identischer analoger Pegel einstellen lässt. Das Signal wird anschliessend mit dem A/D-Wandler RME ADI-2 Pro FS R Black Edition digitalisiert und in der Audio-Software Adobe Audition weiterverarbeitet.

Die Testresultate

Grundsätzlich kann man mit dem direkten und bitgenauen Signalweg über Qobuz Connect die bessere Klangqualität erwarten als über den Umweg über Smartphone/Tablet und der Übertragung per Bluetooth oder AirPlay auf das Abspielgerät.

Entscheidend ist jedoch, wie gross die Unterschiede zwischen den Wiedergabewegen tatsächlich sind und ob sie hörbar in Erscheinung treten.

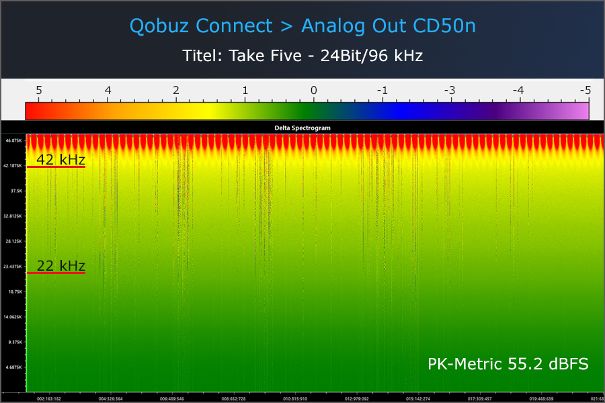

«Take Five»

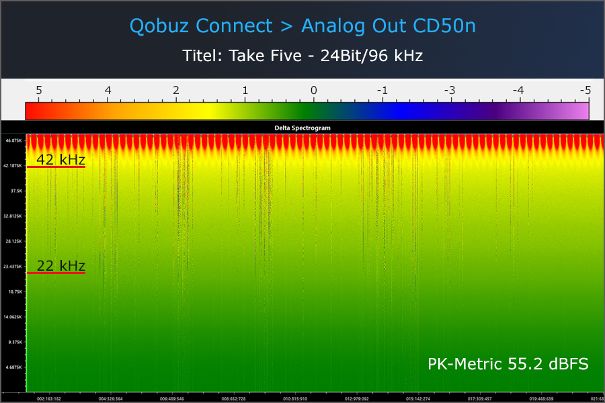

Qobuz Connect: Die homogene grüne Fläche fast ohne Verpixelungen im hörbaren Frequenzbereich bis rund 22 kHz (vertikale Achse) und im Zeitbereich belegen die exzellente Übereinstimmung zwischen Eingangssignal (CD50n) und dem Ausgangssignal (Delta Pre).

Das Connect-Resultat bei «Take Five» ist ausgezeichnet. Einzig die senkrechten, verpixelten Bereiche deuten auf Anomalien während der D/A-Wandlung hin. Auch der gute, aber nicht exzellente PK-Metric-Wert von 55 dBFS erstaunt bei einer gehörmässig doch exzellenten Aufnahme.

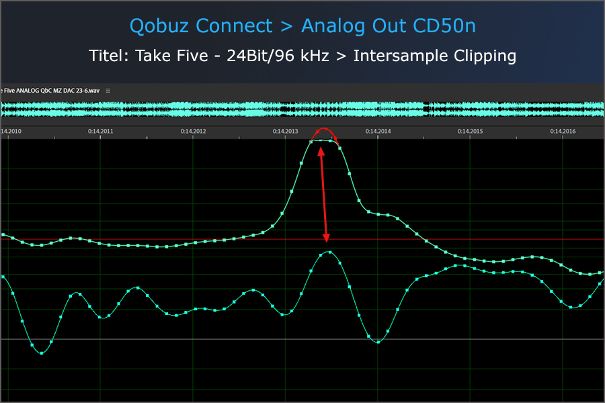

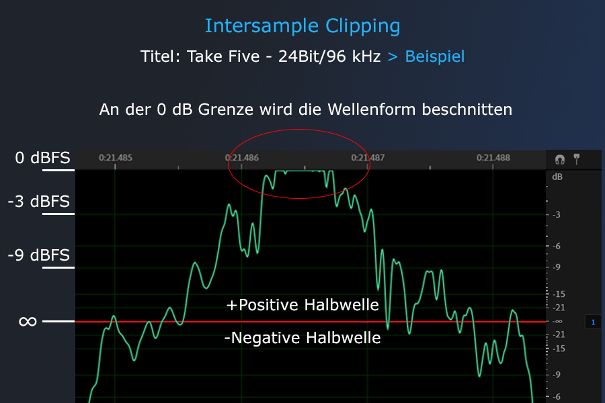

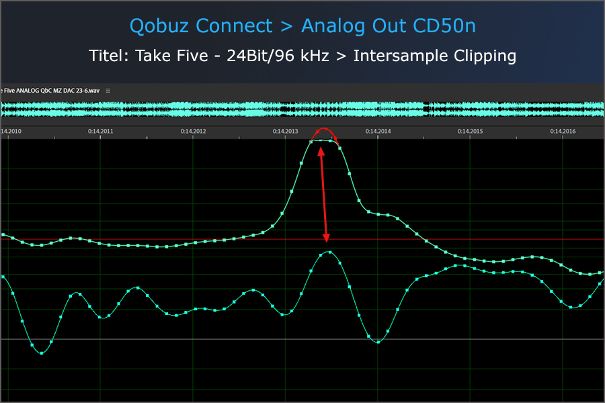

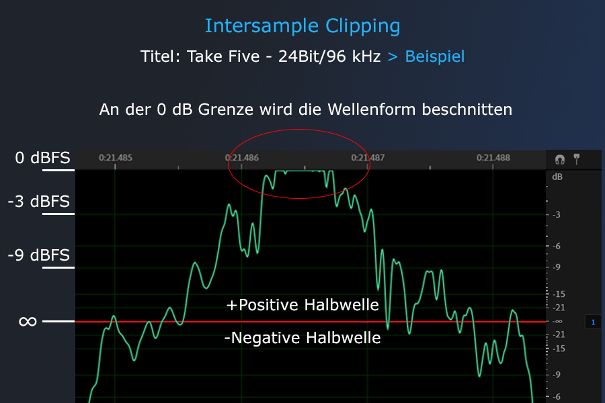

Inter-Sample-Clipping, auch bekannt als Inter-Sample-Peaks (ISP), tritt in der digitalen Audiotechnik auf, wenn ein Audiosignal zwischen zwei digitalen Abtastpunkten seinen maximalen Wert erreicht oder überschreitet. Sie sind der Grund für die in der Nulltest-Grafik erkannten Artefakte. Die Grafik unten illustriert das.

Der Grund für die in der Nulltest-Grafik erkannten Artefakte liegt beim Inter-Sample-Clipping. Die rot eingezeichnete Kurve stellt den abgeschnittenen (Clipping-) Bereich dar. Grüne Punkte auf der Hüllkurve = Samples.

Die Analyse des «Take Five»-Tracks zeigt fast 10'000 digitale Samples mit Maximalwerten von 0 dBFS. Diese Werte führen bei der D/A-Wandlung zu Clipping bzw. Verzerrungen. Bei der analogen Rekonstruktion des Musiksignals werden auch die Zwischenwerte zwischen den digitalen Abtastpunkten berechnet. Ein digitaler Wert von 0 dBFS (Vollaussteuerung, maximaler Pegel) führt dabei in der analogen Domäne fast immer zu einem Signalwert über dem physikalischen Maximum. Dieses kann vom System nicht mehr sauber wiedergegeben werden – das Signal wird abgeschnitten, wie im obenstehenden Bild ersichtlich. Einen ausführlichen Nachtrag zu diesem Thema finden Sie am Ende des Artikels.

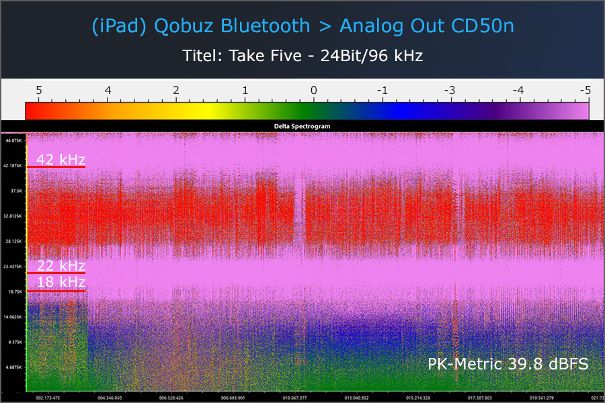

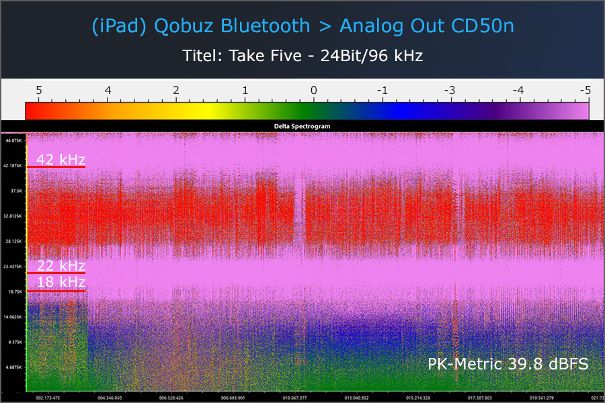

«Take Five» über Tablet und Bluetooth: Grüne Fläche war mal, das Signal wurde massiv verändert durch die Bluetooth-Codierung. Rosa = kein Musiksignal, sondern Hintergrundrauschen.

Die Auswertung der Bluetooth-Übertragung zeigt deutliche Veränderungen infolge der Datenreduktion: Oberhalb von 18 kHz fehlen nahezu alle Signalanteile, stattdessen treten Artefakte (rot) im Ultraschallbereich über 24 kHz auf. Klar ist: Bluetooth ist nicht für hochwertige Wiedergabe gedacht – und erhebt auch keinen Anspruch darauf.

«The Taylor and the Mouse»

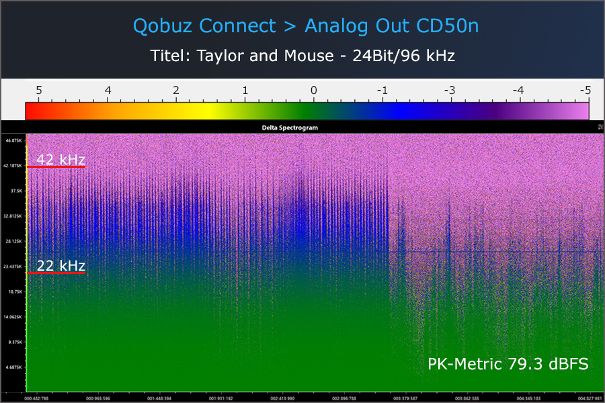

Klassikaufnahmen weisen aufgrund ihrer besonderen künstlerischen Intention und der meist entsprechend sorgfältigeren Aufnahmetechnik in der Regel deutlich bessere Messwerte auf. Ein PK-Metric-Wert von knapp -80 dBFS nach der D/A-Wandlung spricht für eine hochwertige Aufnahme und eine ausgezeichnete Wiedergabekette.

Bei der Wiedergabe über Qobuz Connect zeigt sich im hörbaren Frequenzbereich ein nahezu makelloses grünes Feld und damit eine saubere Signalübertragung. Der rosafarbene Bereich um -70 dBFS entspricht dem Raumrauschen.

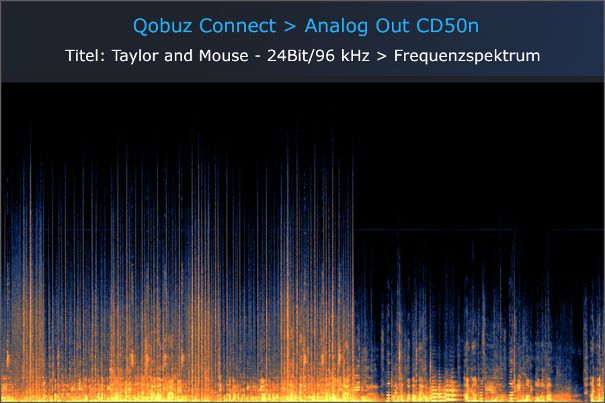

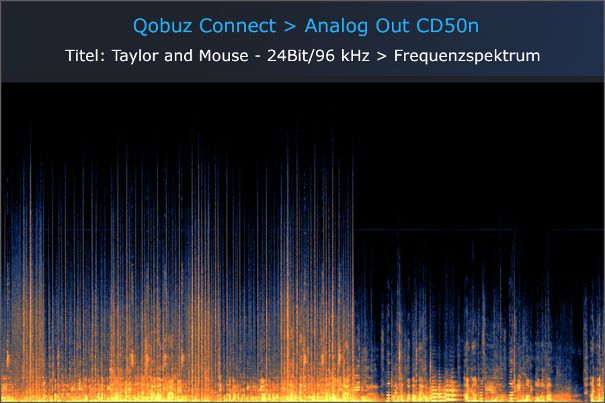

«The Taylor and the Mouse» ist eine Raumaufnahme, die den Instrumenten die natürliche Dynamik lässt (DR13). Die Musiker nutzen den Gestaltungsspielraum, den Kontrast zwischen laut und leise. In der Spektralanalyse unten ist schön sichtbar (rechter Bildteil), wie die Lautheit während des Spiels reduziert wird, bedingt auch durch veränderte Instrumentierung. Die Folge ist ein weniger ausgeprägtes Hochtonspektrum. Diese innere Struktur des Musikstücks ist auch in der Nulltest-Grafik erkennbar. Bei sehr leisen Signalanteilen wirken sich Fehler in der Übertragungskette schneller aus. Dies ist in den Nulltest-Grafiken als verpixelte Struktur erkennbar.

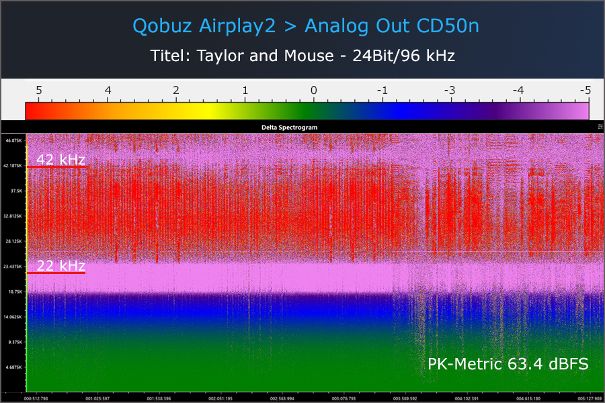

«Taylor and Mouse» in der Spektralanzeige mit der erkennbar leiseren Passage im rechten Bildteil.

Die «Maus» hat den HiRes-Anteil mit AirPlay 2 verloren. Bei etwa 19 kHz ist Schluss.

Die obige Grafik veranschaulicht gut, was AirPlay 2 leistet: Im hörbaren Bereich bis etwa 14 kHz bleibt die Signaltreue hoch (einheitlich grün). Danach nimmt das Spektrum leicht ab und endet knapp unter 20 kHz. Wenn Qobuz in ihren Erklärgrafiken bei AirPlay 2 und Bluetooth angibt, dass eine HiRes-Aufnahme auf CD-Qualität reduziert wird, dann kann man dies bei AirPlay 2, mit einem zugekniffenen Auge, als korrekt tolerieren. Aber nicht bei Bluetooth – dort greift die Datenreduktion massiv ein, auch wenn das gehörmässig nicht so stark wahrnehmbar ist, wie in der Nulltest-Grafik sichtbar, da die Daten mittels eines psychoakustischen Algorithmus' rausgerechnet werden.

Nachtrag Intersample-Verzerrungen

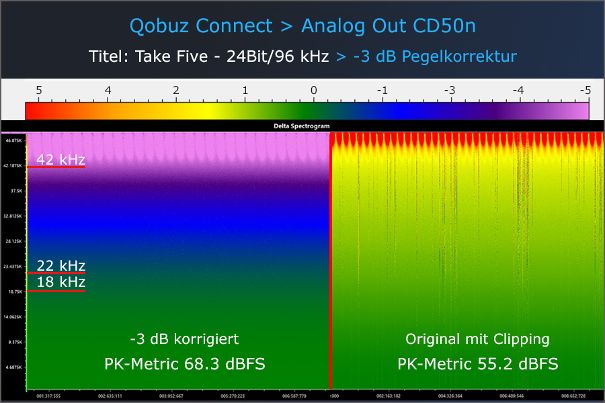

Nochmals zurück zum «Take Five»-Track: Wie erwähnt, entsteht das Clipping-Problem bei der D/A-Wandlung, wenn der digitale Wert eines Samples zu nah oder an der absoluten Nulllinie (0 dBFS) liegt. Das Problem tritt in einem Bereich zwischen –3 dBFS und 0 dBFS auf. Für unseren Test wird der Pegel des «Take Five»-Tracks auf der digitalen Ebene um 3 dB reduziert. Das Pegelmaximum der Wellenform liegt nun nicht mehr bei null, sondern bei minus 3 dBFS. So steht für die D/A-Wandlung mehr Headroom (Luft nach oben) zur Verfügung – die zurückgewandelte Wellenform wird nicht mehr beschnitten. Durch die Pegelabsenkung wird der Dynamikumfang selbst in einem 16-Bit-Format nicht reduziert!

Intersample Clipping entsteht, wenn der digitale Wert nahe oder am absoluten Pegel-Maximum steht (0 dBFS). Dadurch wird die analoge Wellenform bei der Rekonstruktion (D/A-Wandlung) beschnitten.

Linke Bildhälfte: Null geclippte Samples, rechte Bildhälfte fast 10'000 geclippte Samples. Der Unterschied muss wohl nicht erklärt werden, er ist offensichtlich. Das Clipping-Problem betrifft einen Wertebereich von –3 dBFS bis 0 dBFS.

Und was ist gehörmässig feststellbar? Weniger aggressive Bläser, ruhigeres Klangbild. Sobald die Blechbläser (ab Sekunde 11) einsetzen, wird das Originalklangbild rau. Hat man die korrigierte Version im Ohr und hört anschliessend das Original, merkt man, wie stark diese Version mit ihren erheblichen Verzerrungen nervt.

Intersample-Clipping lässt sich problemlos vermeiden, indem man bei der Musikproduktion den Maximalpegel bei minus 3 dBFS festlegt – was selbst beim 16-Bit-Format keine Einschränkung ist. Man muss nur dem schwachsinnigen «laut bis über die Grenze mastern» abschwören. Die minus 3-dB-Absenkung vor der D/A-Wandlung kann auch mit Roon- oder JRiver-Software bei der Wiedergabe realisiert werden.

Fazit

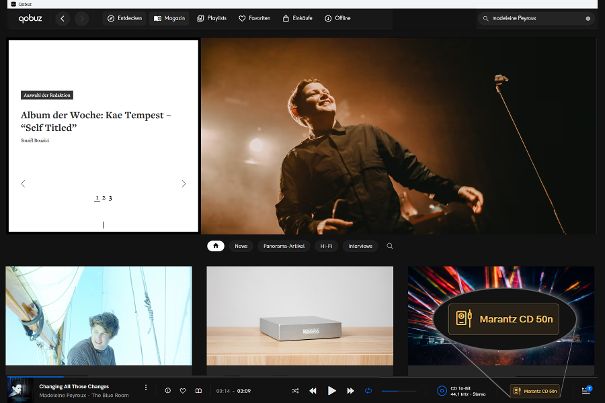

Qobuz Connect – lange erwartet – erfüllt den Anspruch auf bestmöglichen Klang und bietet zugleich fundierte Hintergrundinformationen zu Musik und Gerätetechnik. Qobuz überzeugt mit einem stimmigen Gesamtpaket. Technisch hat man mit «Connect» zu Tidal und Spotify aufgeschlossen, hebt sich jedoch besonders im Bereich klassischer Musik und Jazz ab – durch ein redaktionell betreutes Magazin mit Rezensionen, Interviews, Künstlerporträts und sorgfältig kuratierten Playlists. Anspruchsvolle Musikliebhaber und Sammler schätzen zudem die Möglichkeit, Musik herunterzuladen und dauerhaft zu erwerben.

Qobuz bietet mit Connect nun auch direkte Datenübertragung zwischen Server und Streamer.

Qobuz bietet mit Connect nun auch direkte Datenübertragung zwischen Server und Streamer. Streaming mit Smartphone oder Tablet ist ein doppelter Flaschenhals. Datenempfang, Transformation und Weiterleitung der Musikdaten laufen über diese Mobilgeräte. Dies ist rechenintensiv, verbunden mit hohem Stromverbrauch und verkürzter Akkulaufzeit.

Streaming mit Smartphone oder Tablet ist ein doppelter Flaschenhals. Datenempfang, Transformation und Weiterleitung der Musikdaten laufen über diese Mobilgeräte. Dies ist rechenintensiv, verbunden mit hohem Stromverbrauch und verkürzter Akkulaufzeit. Der direkte Zugriff des Streamers auf den Server bringt erhebliche Vorteile, klanglich wie vom Handling her.

Der direkte Zugriff des Streamers auf den Server bringt erhebliche Vorteile, klanglich wie vom Handling her.

Alle Themen

Alle Themen

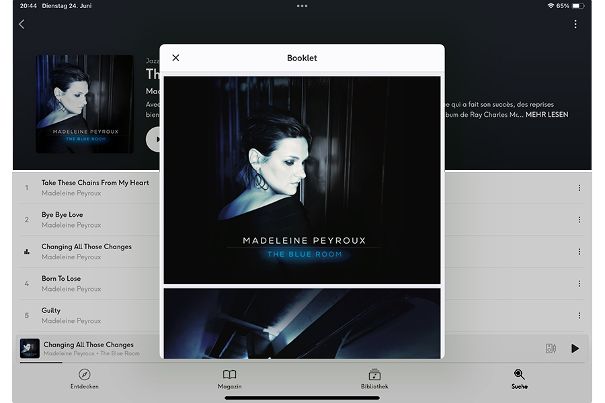

Egal, ob auf Smartphone, Tablet oder Desktop – alle Qobuz-Apps ermöglichen den vollständigen Zugriff auf kuratierte Playlists, Hintergrundartikel und Album-Booklets, sofern diese vom jeweiligen Label bereitgestellt werden.

Egal, ob auf Smartphone, Tablet oder Desktop – alle Qobuz-Apps ermöglichen den vollständigen Zugriff auf kuratierte Playlists, Hintergrundartikel und Album-Booklets, sofern diese vom jeweiligen Label bereitgestellt werden. Mit der Qobuz-Desktop-App (für PC und Mac) lässt sich ein Album auf jedem netzwerkkompatiblen Gerät abspielen. Ein nahtloser Wechsel zur Steuerung per Tablet oder Smartphone ist dank App-Synchronisierung problemlos möglich.

Mit der Qobuz-Desktop-App (für PC und Mac) lässt sich ein Album auf jedem netzwerkkompatiblen Gerät abspielen. Ein nahtloser Wechsel zur Steuerung per Tablet oder Smartphone ist dank App-Synchronisierung problemlos möglich.

Wir vergleichen das Musiksignal am Eingang des Streamers mit dem, was am analogen Ausgang des Vorverstärkers nach der D/A-Wandlung ankommt. Das analoge Signal wird zur Auswertung digitalisiert und durchläuft den Nulltest.

Wir vergleichen das Musiksignal am Eingang des Streamers mit dem, was am analogen Ausgang des Vorverstärkers nach der D/A-Wandlung ankommt. Das analoge Signal wird zur Auswertung digitalisiert und durchläuft den Nulltest. Die Auswertung der beiden Tracks erfolgt mittels Nulltest. Sind beide Musiksignale (Hüllkurven) identisch, ist das Resultat null. Wenn nicht, entsteht ein Differenzsignal.

Die Auswertung der beiden Tracks erfolgt mittels Nulltest. Sind beide Musiksignale (Hüllkurven) identisch, ist das Resultat null. Wenn nicht, entsteht ein Differenzsignal. Die Grafik zeigt auf einen Blick, ob und wie stark sich die beiden Wellenformen des Musikstücks unterscheiden. Der PK-Metric-Wert in dBFS ist eine Zusammenfassung aus diversen Messwerten und gibt einen Hinweis auf die Hörbarkeit der Unterschiede.

Die Grafik zeigt auf einen Blick, ob und wie stark sich die beiden Wellenformen des Musikstücks unterscheiden. Der PK-Metric-Wert in dBFS ist eine Zusammenfassung aus diversen Messwerten und gibt einen Hinweis auf die Hörbarkeit der Unterschiede. Brubecks «Take Five» mit der Kenichi Tsunoda Big Band: dynamisch, packend und mit viel Punch. «Terra Mater»: Das Ensemble L’Arpeggiata verbindet Barock, Volksmusik und Jazz – ein Stück, in dem subtile Details eine zentrale Rolle spielen.

Brubecks «Take Five» mit der Kenichi Tsunoda Big Band: dynamisch, packend und mit viel Punch. «Terra Mater»: Das Ensemble L’Arpeggiata verbindet Barock, Volksmusik und Jazz – ein Stück, in dem subtile Details eine zentrale Rolle spielen. Qobuz Connect: Die homogene grüne Fläche fast ohne Verpixelungen im hörbaren Frequenzbereich bis rund 22 kHz (vertikale Achse) und im Zeitbereich belegen die exzellente Übereinstimmung zwischen Eingangssignal (CD50n) und dem Ausgangssignal (Delta Pre).

Qobuz Connect: Die homogene grüne Fläche fast ohne Verpixelungen im hörbaren Frequenzbereich bis rund 22 kHz (vertikale Achse) und im Zeitbereich belegen die exzellente Übereinstimmung zwischen Eingangssignal (CD50n) und dem Ausgangssignal (Delta Pre). Der Grund für die in der Nulltest-Grafik erkannten Artefakte liegt beim Inter-Sample-Clipping. Die rot eingezeichnete Kurve stellt den abgeschnittenen (Clipping-) Bereich dar. Grüne Punkte auf der Hüllkurve = Samples.

Der Grund für die in der Nulltest-Grafik erkannten Artefakte liegt beim Inter-Sample-Clipping. Die rot eingezeichnete Kurve stellt den abgeschnittenen (Clipping-) Bereich dar. Grüne Punkte auf der Hüllkurve = Samples. «Take Five» über Tablet und Bluetooth: Grüne Fläche war mal, das Signal wurde massiv verändert durch die Bluetooth-Codierung. Rosa = kein Musiksignal, sondern Hintergrundrauschen.

«Take Five» über Tablet und Bluetooth: Grüne Fläche war mal, das Signal wurde massiv verändert durch die Bluetooth-Codierung. Rosa = kein Musiksignal, sondern Hintergrundrauschen. Bei der Wiedergabe über Qobuz Connect zeigt sich im hörbaren Frequenzbereich ein nahezu makelloses grünes Feld und damit eine saubere Signalübertragung. Der rosafarbene Bereich um -70 dBFS entspricht dem Raumrauschen.

Bei der Wiedergabe über Qobuz Connect zeigt sich im hörbaren Frequenzbereich ein nahezu makelloses grünes Feld und damit eine saubere Signalübertragung. Der rosafarbene Bereich um -70 dBFS entspricht dem Raumrauschen. «Taylor and Mouse» in der Spektralanzeige mit der erkennbar leiseren Passage im rechten Bildteil.

«Taylor and Mouse» in der Spektralanzeige mit der erkennbar leiseren Passage im rechten Bildteil. Die «Maus» hat den HiRes-Anteil mit AirPlay 2 verloren. Bei etwa 19 kHz ist Schluss.

Die «Maus» hat den HiRes-Anteil mit AirPlay 2 verloren. Bei etwa 19 kHz ist Schluss. Intersample Clipping entsteht, wenn der digitale Wert nahe oder am absoluten Pegel-Maximum steht (0 dBFS). Dadurch wird die analoge Wellenform bei der Rekonstruktion (D/A-Wandlung) beschnitten.

Intersample Clipping entsteht, wenn der digitale Wert nahe oder am absoluten Pegel-Maximum steht (0 dBFS). Dadurch wird die analoge Wellenform bei der Rekonstruktion (D/A-Wandlung) beschnitten. Linke Bildhälfte: Null geclippte Samples, rechte Bildhälfte fast 10'000 geclippte Samples. Der Unterschied muss wohl nicht erklärt werden, er ist offensichtlich. Das Clipping-Problem betrifft einen Wertebereich von –3 dBFS bis 0 dBFS.

Linke Bildhälfte: Null geclippte Samples, rechte Bildhälfte fast 10'000 geclippte Samples. Der Unterschied muss wohl nicht erklärt werden, er ist offensichtlich. Das Clipping-Problem betrifft einen Wertebereich von –3 dBFS bis 0 dBFS.