Portables Audiovergnügen für Musikenthusiasten.

Portables Audiovergnügen für Musikenthusiasten.Spätestens mit dem bahnbrechenden Erfolg der Premium Digital Audio Player (DAP) von Astell&Kern wurde eine neue Runde im miniaturisierten Audiomarkt eingeläutet. Währendem diese Spitzenplayer gut und gerne auch mal über 3000 Franken kosten, drängen nun erstmals Onkyo und ihre 2015 einverleibte Tochterfirma Pioneer mit starken, aber preiswerten Playern auf den Markt: Mit dem Pioneer XDP-100R und dem Onkyo DP-X1. Im folgenden Test soll sich die Leserschaft ein Bild darüber machen können, ob dieser Erstschlag von Onkyo und Pioneer erfolgversprechend ist.

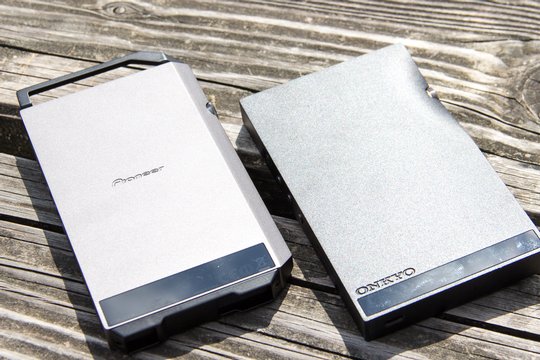

Bevor wir den beiden hochauflösenden Schwergewichten unter den harten Metallmantel schauen und eine Hörprobe starten, befassen wir uns mit den Dingen, die als Erstes ins Auge springen.

Die beiden Player zeigen ihre Verwandtschaft durch nahezu identische Grösse und Gewicht (203 Gramm). Beide kommen serienmässig mit einem 4.7-Zoll-Display mit 720 x 1280 Bildpunkten, was für rein audiophile Puristen mehr als ausreichend ist.

Ebenfalls haben beide Audioplayer an der linken Seite ein kleines Rad, mit dem sich die Lautstärke nahezu stufenlos verstellen lässt. Auch befinden sich die wichtigsten Knöpfe und die Schlitze für die MicroSD-Karten (bis zu 432 GB erweiterbar) an exakt derselben Stelle. Speziell mit kurzen Fingernägeln stellte sich der Wechsel von SD-Karten als fummelige Tätigkeit heraus, die im wahrsten Sinne des Wortes Fingerspitzengefühl erfordert.

Die äusseren Ähnlichkeiten enden hier jedoch. Der Onkyo DP-X1 wählt äusserlich einen schlichten Monolith-Stil mit einer Abrundung an der Rückseite für eine bessere Erreichbarkeit des Rades. Der grösste Trumpf des Onkyo DP-X1 gegenüber dem Pioneer XDP-100R und den meisten anderen Rivalen im portablen Audiomarkt befindet sich direkt neben der standardmässigen 3,5-mm-Kopfhörerbuchse. Es ist der symmetrische Ausgang (2,5 mm). Darauf wird später im Test eingegangen.

Der Pioneer XDP-100R geht hier einen anderen Weg, und zwar mit einem kleinen Lautsprecher an der Unterseite und abschraubbaren Stabilisatoren. Letztere sollen die USB- und Kopfhörer-Kabel vor dem allseits gefürchteten Abknicken schützen. Die Erreichbarkeit des Lautstärkerads ist durch die abgeschliffene Seitenkante gewährleistet.

Die Player-Software und das MQA-Format

Sowohl der Pioneer XDP-100R als auch der Onkyo DP-X1 unterstützen den von Meridian entwickelten MQA-Audiocodec, der Hi-Res-Audiodaten verlustfrei komprimiert.

Sowohl der Pioneer XDP-100R als auch der Onkyo DP-X1 unterstützen den von Meridian entwickelten MQA-Audiocodec, der Hi-Res-Audiodaten verlustfrei komprimiert.Sobald man die beiden Geräte einschaltet, bemerkt man, dass beide unverhohlen ein Android-Betriebssystem benutzen (Lollipop 5.1.1). Diese Offenheit hat mehr Vorteile als Nachteile, da der Google Play Store verfügbar ist.

Hier kann man sich über beliebte Musik-Apps wie Tidal, Spotify, dem Neutron Player oder Poweramp u.a. freuen, die über das interne WLAN heruntergeladen werden können. Selbstverständlich ist auch Bluetooth vorhanden.

Die Standard-App für die Musikwiedergabe stellt sich als eine aufgebohrte Version des Onkyo-HF-Players heraus. Sie hat sich über die letzten Monate durch zahlreiche Updates und neue Funktionen als grundsolide herausgestellt und ist speziell auf die Geräte abgestimmt.

In der App enthalten sind neben drei Ausgangsfiltern des Digital-Analog-Wandlers (langsam, scharf und kurz), zahlreichen Voreinstellungen des Equalizers sowie einem siebenstufigen Jitter-Reduktionsfilter auch eine die "Hi-Res-Upsamplingfunktion". Mit dieser werden selbst holprige MP3-Dateien auf bis zu 384 kHz (USP-Audio-Modus) respektive 192 kHz im normalen Gebrauch hochgeschraubt. Dies macht MP3-Datein zwar nicht auf magische Weise klanglich gleichwertig wie native Hi-Res-Aufnahmen, doch profitieren sie so besser von den Eigenschaften des Wandlers. In der Not frisst auch der audiophile Teufel Fliegen!

Sowohl der Player von Onkyo als auch jener von Pioneer unterstützen eine Vielzahl von Audioformaten. Neben DSD, DSF, DSD-IFF, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, Ogg-Vorbis, MP3, AAC wird erstmals auch das MQA-Lossless-Format (Master Quality Authenticated) unterstützt.

Letzteres könnte sich für den modernen Audiomarkt als revolutionär herausstellen. Durch diese neue Art der Komprimierung wird erstmals ermöglicht, dass professionelle, hochauflösende Audiodateien, die unter herkömmlichen Formaten mehrere hundert MB gross waren, nur noch wenige MB gross sind, so dass sie problemlos gestreamt oder heruntergeladen werden können. Dies sind zudem sehr gute Neuigkeiten für alle, die sich selbst bei 32 GB händeringend nach mehr Speicherplatz sehnen.

Bob Stuart beschreibt in diesem Youtube-Video den Prozess des "Music Origami", welches von MQA benutzt wird, um die Datenmenge einer hochauflösenden Aufnahme auf die Grösse einer CD zu reduzieren.

Der Kern der Sache: Die Hardware

Bevor wir mit dem Hörtest zum wichtigsten Teil des Tests kommen, werfen wir einen Blick in das Herz eines jeden Audioplayers. Dort befinden sich die Digital-analog-Wandler (DAC) und die Verstärker. Wenn man sich damit auskennt, weiss man ungefähr, was von einem digitalen Audioplayer klanglich zu erwarten ist – vorausgesetzt, die entsprechende Software nimmt keine künstlichen Änderungen vor.

Bei den beiden Testgeräten handelt es sich um die beliebten ESS SABRE DAC (ES9018K2M), welche von den entsprechenden SABRE-Kopfhörerverstärkern unterstützt werden (9601K).

Ein Blick in das Innenleben eines Onkyo DP-X1.

Ein Blick in das Innenleben eines Onkyo DP-X1.Hier komme ich zu einem für mich wichtigen Punkt. Statt nur mit einem Verstärker-Wandler-Paar kommt der Onkyo DP-X1 mit je zwei DACs und Verstärkern. Dieses Doppelpack ändert meiner Meinung nach das Kräfteverhältnis nicht nur in diesem Test, sondern auch im Hinblick auf den ganzen portablen Hi-Res-Audiomarkt. Diese Aussage ist nicht nur subjektiv. Auf Ohm-image wird ein Onkyo DP-X1 im Right-Mark-Audio-Analyzer mit einem vielfach teureren AK 380 verglichen. Solange über den normalen Klinkenausgang getestet wurde, hat das Astell&Kern-Flaggschiff klar die Nase vorn. Die heile Welt des Preis-Leistungs-Verhältnisses bleibt hier scheinbar erhalten.

Das "Sakrileg" geschieht jedoch beim Test über den symmetrischen Ausgang (balanced) der beiden digitalen Audioplayer. Es ist ein regelrechtes Fotofinish. Nach genauerem Hinschauen lässt es sich vermuten, dass der AK 380 auch hier gewonnen hat. Der grössere und verblüffendere Unterschied besteht jedoch in den rund 3000 Franken, die für das Astell&Kern-Flaggschiff mehr bezahlt wurden. Plötzlich scheint ein frischer Wind in der etablierten DAP-Hierarchie zu wehen.

Die Hörprobe

Zu guter Letzt widmen wir uns der Hörprobe. Klanglich kann über den normalen Klinkenausgang kein grosser Unterschied zwischen dem Pioneer XDP-100R und dem Onkyo DP-X1 wahrgenommen werden, zumal die gleichen Komponenten in den beiden DAPs verbaut wurden. Der grösste Unterschied liegt in der Lautstärke, wobei der Pioneer ungefähr um 25 Einheiten des Lautstärkereglers leiser ist. Dies spielt bei Kopfhörern mit niedrigem Widerstand nur eine kleine Rolle.

Beide Audioplayer bestechen grundsätzlich durch einen seidigen, transparenten Klang. Sämtliche Frequenzbereiche erscheinen sehr wohldefiniert und feingliedrig. Allerdings empfehle ich Freunden eines warmen Klangs entsprechende Kopfhörer, die diese Aufgabe übernehmen. Dies bedeutet, dass beide Geräte klanglich sehr neutral sind, was für einige Ohren kalt und irgendwie unspektakulär klingen kann.

Pioneer XDP-100R versus Onkyo DP-X1.

Pioneer XDP-100R versus Onkyo DP-X1.Durch verschiedene Einstellungen kann die Musikwiedergabe in wenigen Klicks modifiziert werden, ohne Hand an den Equalizer oder die Voreinstellungen zu legen. Sehr empfehlenswert sind zwei Einstellungen: Lock Range "weit" und die Filtereinstellung "scharf". Akustisch bewirkt dies, dass die Musik an Räumlichkeit gewinnt. Dies führt jedoch zu einer gewissen klanglichen Unschärfe, die dem Scharf-Filter entgegenwirkt. Die zweite Einstellung, Lock Range auf "eng", führt zu einer Erhöhung der klanglichen Klarheit, wobei der Filter mit der Bezeichnung "langsam" dem seidigen, etwas texturlosen Klang eine gewisse "Faserigkeit" zurückgibt. Dies ist besonders bei Musik mit Saiteninstrumenten bis zu einem gewissen Grad willkommen.

Für Freunde des portablen Audiogenusses eher weniger gängig ist der symmetrische Ausgang des DP-X1. Diesen habe ich in den letzten paar Monaten sehr zu schätzen gelernt, so dass ich mir eine Welt ohne diesen kaum mehr vorstellen kann. Über diesen Ausgang kann in der Software zwischen zwei Betriebsmodi gewählt werden:

Der BTL-Modus (Bridged Transless) verbessert ganz simpel zusammengefasst die Leistung des DP-X1, was dazu führt, dass auch Kopfhörer mit bis zu 600 Ohm Widerstand benutzt werden können. In der Praxis sind hier die meisten Kopfhörer in erster Linie lauter.

Der ACG-Modus (Active Control Ground) ist für mich persönlich die Hauptattraktion. Die beiden Digital-analog-Wandler spielen hier so zusammen, dass das Musiksignal stabilisiert wird. Daraus ergibt sich ein satterer, unverfälschterer Klang mit etwas mehr räumlicher Tiefe.

In der Praxis ist dieser Betriebsmodus zumindest für mich revolutionär. Damit bin ich in den letzten Monaten immer wieder positiv überrascht worden durch Musik, die ich seit Jahren regelmässig höre. Momente wie "Ach da ist ja eine Rassel oder eine Zimbel im Hintergrund" sind deswegen keine Seltenheit mehr. Kurz: Kleine Details werden auf einmal hörbar. Die Musik wird generell hochauflösender und satter. Faszinierend!

Fazit und Steckbrief

Pioneer XDP-100R versus Onkyo DP-X1. Beide überzeugen. Der Onkyo hat mit seinem symmetrischen Ausgang und dem geringeren Preis die Nase leicht vorn.

Pioneer XDP-100R versus Onkyo DP-X1. Beide überzeugen. Der Onkyo hat mit seinem symmetrischen Ausgang und dem geringeren Preis die Nase leicht vorn.Sowohl der Pioneer XDP-100R als auch der Onkyo DP-X1 sind exzellente Geräte, die – wenn man die namhafte Konkurrenz kurz zur Seite legt – sehr überzeugen.

Ich würde den Pioneer jedem empfehlen, der diese altbewährte Marke schon aus Nostalgie liebt und der gerne unterwegs Wert auf gepflegte Musik legt, jedoch keine Lust hat, sich mit der Suche nach passenden symmetrischen Kabeln und entsprechenden High-End-Kopfhörern zu befassen. Ich mag den Pioneer XDP-R1 klanglich sehr, jedoch befürchte ich, dass er sich in diesem Preissegment gegen eine harte Konkurrenz zu behaupten hat. Eine anfällige preisliche Anpassung an die direkte Konkurrenz kann diese Einschätzung aber jederzeit verändern.

Während des Tests festigte sich meine Überzeugung, dass der Onkyo eine aufgebohrte Version des Pioneers ist, die speziell auf "Gourmets" des miniaturisierten Audiogenusses abzielt. Mit Erfolg, denn in etablierten Foren wie head-fi.org ist der Onkyo DP-X1 bereits eine feste Grösse, obwohl es sich dabei um einen audiophilen Jungfernflug ins portable Audiogenre handelt. Dieser Erfolg ist wahrscheinlich dem brillanten High-End-Anschluss des DP-X1 über den symmetrischen Audioausgang zu verdanken.

Das finale Argument ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, das beim Pioneer als gut, jedoch bei dem 100 Franken teureren Onkyo angesichts der durchgehend symmetrischen Signalführung geradezu bahnbrechend ist. Beide sind äusserst valable Alternativen zu den bisherigen Trendsettern von Astell&Kern.

Alle Themen

Alle Themen