Die Schockwirkung war für die Audiowelt deutlich und hallt bis heute nach. Über wenige Lautsprecher wurde so leidenschaftlich debattiert, und nur wenige Lautsprecher wurden so lange gebaut (48 Jahre), was den Erfolg untermauert. Im Rahmen der neuen Serie «Audio-Classics» kann im Showroom von Klangwerk in Zürich das 901-Urmodell von 1968 am Freitag, 7. und Samstag, 8. September gehört werden (Teilnehmerzahl begrenzt, Anmeldung erforderlich auf info@klangwerk.ch).

Der Wissenschaftler und Unternehmer Bose

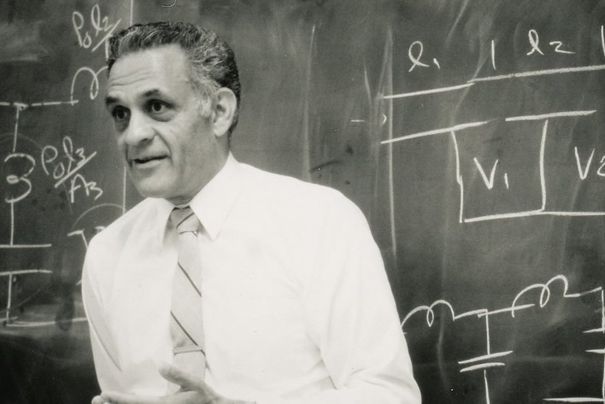

Amar G. Bose, Jahrgang 1929 und Sohn indischer Einwanderer, lehrte am berühmten MIT (Massachusetts Institute of Technology), wo er 1956 promovierte. Bose war ein grosser Liebhaber von klassischer Musik und Konzertgänger in Bostons berühmter Symphony Hall. Als er 1956 seine erste Musikanlage nach besten Spezifikationen kaufte, sei er über die Qualität enttäuscht gewesen. Den Live-Effekt aus dem Konzertsaal hätte er beim Hören nicht wiedererkannt. Dies motivierte ihn, der Sache auf den Grund zu gehen – und er begann, psychoakustische Grundlagenforschung zu betreiben.

Quelle: Bose Corp.

Sein Doktorvater motivierte ihn, die Forschungen zu kommerzialisieren, und so gründete Bose 1964 die Bose Corporation. In einer 17-seitigen Schrift für die AES (Audio Engineering Society) von 1968 stellte er die Grundzüge der 12-jährigen Forschung seines Teams dar und leitete daraus seine Erkenntnisse für die 901-Lautsprecher ab.

Bose ging gerne unkonventionelle Wege, die sich bei näherer Betrachtung als stringent erwiesen. Im Zentrum stand immer der Gebrauchswert von Geräten und die Wissenschaftlichkeit – symptomatisch erkennbar im berühmten Slogan «Better sound through research».

Zu seinen Geschäftsmethoden meinte Bose in einem Interview 2004: «In einem Unternehmen, das von Absolventen von Business-Schulen geführt wird, wäre ich hundertmal gefeuert worden. Aber ich bin nie in die Wirtschaft gegangen, um Geld zu verdienen. Ich bin in die Wirtschaft gegangen, um interessante Dinge zu tun, die es vorher noch nicht gegeben hat». So verblüffte Bose die Welt im Jahre 2004 mit einer geheim gehaltenen Erfindung eines völlig neuartigen elektromagnetischen Federungssystems für Autos. Daran soll ein Team 24 Jahre lang getüftelt haben!

Amar Bose war 45 Jahre lang mit Auszeichnung an der MIT-Fakultät tätig.

Amar Bose war 45 Jahre lang mit Auszeichnung an der MIT-Fakultät tätig.Von seinem Kollegen am MIT, Professor Alan V. Oppenheim, erhielt Bose höchstes Lob: «Was ich im Laufe der vielen Jahrzehnte unserer Beziehung von ihm über Lehre, Forschung und Leben gelernt habe, hat mich in einer Weise beeinflusst, die zu zahlreich ist, um sie zu beschreiben. Er setzte in allem, was er tat, die höchsten Massstabe, und seine Leistungen als Lehrer, Erfinder und Unternehmer sind legendär.» Auch Tonmeister Jürg Jecklin vertraute mir einmal an, dass Bose der sympathischste Mensch gewesen sei, den er in seiner Audio-Karriere kennenlernte, dabei blieb er sehr bescheiden. Amar G. Bose half Jecklin zu Beginn der Vermarktung seines Float-Kopfhörers mit der Promotion.

Erkennbar wurde Boses Credo durch seine strikte Weigerung, die Firma an die Börse zu bringen. Auch wollte er dem MIT vor seinem Tod die Aktienmehrheit verkaufen, jedoch ohne Stimmrecht und mit der Auflage, dass diese nie verkauft werden dürfen. Damit wollte er der Forschung auch nach seinem Tod einen entsprechenden Stellenwert einräumen – eine Idee, die er später jedoch aufgrund eines Streits seines Sohnes mit dem MIT aufgab und eine Stiftung gründete.

Lautsprecher in Wohnräumen

Mit den 901-Lautsprechern wurde Bose in der Audiowelt als Querkopf und Rebell wahrgenommen. Bose legt in der zitierten AES-Schrift schrittweise dar, welche Anforderungen ein Lautsprecher in einem Wohnraum zu erfüllen habe. Bei der objektiven Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Lautsprechern ortet er eingangs zwei Problemfelder: Einerseits würde der Bezug von objektiven Messwerten zum subjektiven Höreindruck von Musik und Sprache fehlen. Und andererseits würden weitergehende Messwerte zur Beurteilung des Lautsprechers selbst fehlen, etwa das sinnvolle Verhältnis von Direkt- zu Indirektschall und die Art, wie sich dies in unterschiedlichen Räumen auswirke und die Qualität der Wiedergabe beeinflusse.

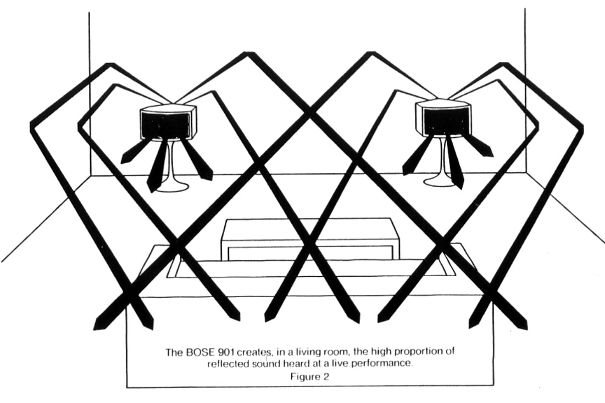

Raumklang zum Wohnen statt strenges Stereo-Dreieck. Die 901 passt mit ihren Tulpenständern auch gut ins damalige Wohndesign. Bildquelle: Bose

Raumklang zum Wohnen statt strenges Stereo-Dreieck. Die 901 passt mit ihren Tulpenständern auch gut ins damalige Wohndesign. Bildquelle: BoseBose rieb sich an der konventionellen Lautsprechertechnik mit dem Fokus auf den Direktschall – und folglich dem Frequenzgang als wichtigste Messgrösse. Dieser mache bei einer Reproduktion in schalltoten Räumen bzw. in Situationen, bei denen der Direktschall dominant ist, Sinn. Er sei jedoch in realen Wohnräumen mit üblichen Hördistanzen fragwürdig. Rasch wird die Konzertsaal-Situation in die Argumentation eingeflochten, welche ein gänzlich anderes Schallfeld zeige. Diese Analogie taucht später immer wieder in seiner Argumentation auf und spiegelt wohl auch Boses Vorliebe für klassische Musik wider.

Direct/Reflecting

In der AES-Schrift leitet Bose systematisch das «direct/reflecting»-Konzept her, welches die Basis für die folgenden Lautsprecherentwicklungen der Firma wurde, nicht nur der 901. Er startet bei beiden Extremen, dem Direktstrahler im schalltoten Raum und dem Rundumstrahler im reflektierenden Raum. Dann nähert er sich dem als richtig empfundenen Optimum an. Dabei fliessen zahlreiche eigene, aber auch fremde Experimente ein, die auch stark von der Wahrnehmung von Klang im Raum geprägt sind und von der Beschaffenheit von Räumen. Schliesslich kristallisiert sich das Konzept von 89 % Indirekt- und nur 11 % Direktschall als Optimum heraus – somit einem Lautsprecher, der vornehmlich in definierten Winkeln nach hinten an eine Wand strahlt und nur wenig nach vorne zum Hörer.

Beim Bose Direct/Reflecting wird ein Grossteil des Schalls indirekt nach hinten abgestrahlt und verteilt sich so im Raum.

Beim Bose Direct/Reflecting wird ein Grossteil des Schalls indirekt nach hinten abgestrahlt und verteilt sich so im Raum.Bose leitet daraus auch die Anforderung an den Frequenzgang ab, nämlich, dass es weniger entscheidend ist, welcher Frequenzgang auf Achse erzielt wird, sondern der Summenfrequenzgang, der durch das spezielle Abstrahlprinzip im Raum entsteht. Dieser müsse flach sein. Bose weist auf die Schwierigkeiten hin, einen Lautsprecher so auszulegen, dass er in unterschiedlichen Räumen effektiv funktioniert, wie auch auf die Probleme der Raummoden. Das sind alles Diskussionsfelder, die noch heute aktuell sind.

Mit seinem Ansatz setzt er sich aber auch vom Rundumstrahler ab, den er als nicht optimal betrachtet, weil das Verhältnis von Direkt- zu Indirektschall nicht ausgewogen sei. Offensichtlich ist auch, dass sein Prinzip in einem akustisch stark bedämpften Raum wie einer Tonregie nicht funktionieren wird. Es ist für übliche Wohnräume mit stärkerem Nachhall gedacht. Damit wirkt es auch heute noch aussergewöhnlich und singulär. Die allermeisten Lautsprecher werden auch heute noch als Direktstrahler gebaut und gemessen, wie es Bose in seiner Zeit als untauglich kritisierte. Der Wohnraum als physikalische Grösse für das akustische Design bleibt aussen vor. Bose ging einen anderen Weg und war damit sehr erfolgreich.

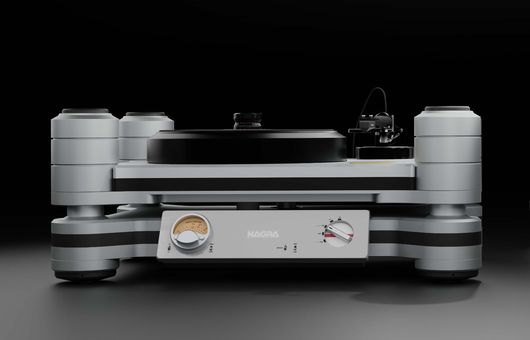

Der 2201-Lautsprecher war der erste Direkt/Reflexions-Lautsprecher, den Bose produzierte. Er ebnete den Weg für das legendäre 901-Lautsprechersystem.

Der 2201-Lautsprecher war der erste Direkt/Reflexions-Lautsprecher, den Bose produzierte. Er ebnete den Weg für das legendäre 901-Lautsprechersystem.Was hingegen in seinen Betrachtungen fehlt, sind Besonderheiten der stereofonen Wiedergabe mit vom Toningenieur bewusst gewählten Phantomschallquellen und virtuell erzeugten Räumlichkeitseffekten. Der Begriff Stereo fehlt in der AES-Studie völlig. Bose beschränkt sich auf die Wirkung des Lautsprechers als Schallquelle im Raum. Stereo sind dann einfach zwei Schallquellen. Die Idee, zuhause akustisch nachzuvollziehen, was im Studio ausgetüftelt wurde, blieb Bose fremd. Vielleicht hätte er eine andere Richtung eingeschlagen, wäre er Jazz- oder Rockfan gewesen. In diesen Musiksparten greift die Konzertsaalanalogie zu kurz.

Alle Themen

Alle Themen