Tunnelblick beim Musikhören? Die eigene Wahrnehmung beeinflusst das Urteil.

Tunnelblick beim Musikhören? Die eigene Wahrnehmung beeinflusst das Urteil. Im Jahre 1994 fand an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover ein für HiFi-Liebhaber interessantes Experiment statt. Der Musikpsychologe Prof. Klaus-Ernst Behne und sein Kollege Johannes Barkovsky nahmen den epischen Disput von analoger versus digitaler Musikwiedergabe zum Anlass, ein in der Psychologie seit den 1950er-Jahren untersuchtes Phänomen zu überprüfen: die «hypothesengeleitete Wahrnehmung».

Der sperrige Titel besagt, dass unsere Wahrnehmung durch unsere Erwartungshaltung geleitet ist. Je stärker wir erwarten, desto stärker nehmen wir unsere Hypothese auch wahr. Wir nehmen zwar Umwelteinflüsse auf und gleichen sie ständig mit der Hypothese ab. Je stärker diese Einflüsse und je schwächer unsere Hypothese, desto eher sind wir bereit, unsere Wahrnehmung anzupassen. Ist die Hypothese aber stark, so kann unsere Wahrnehmung ziemlich resistent sein gegenüber Umwelteinflüssen. Wir befinden uns dann in einer Wahrnehmungs-Blase.

Im Experiment von Behne wird die Erwartungshaltung so beschrieben:

«Die Tatsache, dass «natürliche» Schwingungsverläufe bei der CD in Nullen und Einsen zerlegt werden, hat immer wieder skeptische Musikfreunde fürchten lassen, dass in diesem digitalen Raster Wichtiges verloren gehen könnte.»

«Umgekehrt hat die ausgeklügelte Technologie der digitalen Kodierung bei anderen die Überzeugung begründet, dass nur eine derart präzise Wiedergabeform anspruchsvolle Hörer befriedigen könne.»

«Klischees dieser Art werden von Fachverkäufern, -zeitschriften oder von Elektronikherstellern bemüht, denen zufolge digitale Klangwiedergabe von Präzision und analoge Klangwiedergabe von klanglicher Wärme gekennzeichnet ist.»

------------------------------------------

Die Autoren wiesen ausführlich auf die technischen Unterschiede und Limitierungen beider Verfahren hin. Es ging ihnen nicht darum, die Verfahren zu werten, sondern zu prüfen, ob die Hörer gemäss ihrer Hypothese die Wiedergabe beurteilen.

Die Autoren illustrierten dies mit einem ähnlichen Experiment: Zwei getrennte Studentengruppen beurteilten einen Vortrag eines Gastprofessors. Vorgängig wurden sie unterschiedlich über diesen «gebrieft», die eine Gruppe eher positiv und die andere eher negativ. Die folgenden Kritiken des Vortrages in den beiden Studentengruppen entsprachen eindeutig dem Briefing.

Testdesign

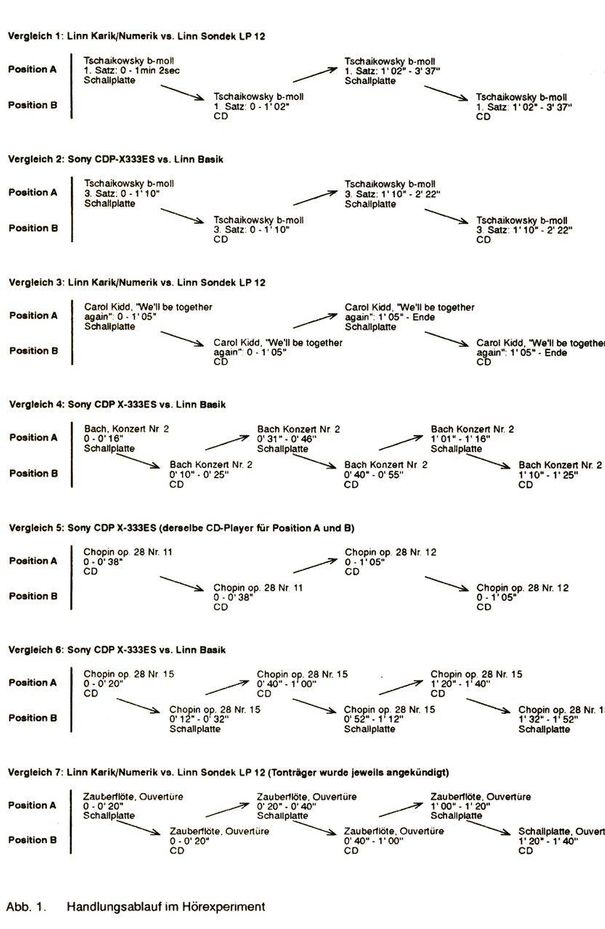

Den Hörern wurden 7 einmütige Sequenzen alternierend ab CD und LP vorgespielt. Alle stammten von demselben Masterband, bis auf eine Aufnahme waren dies ausschliesslich Klassik-Aufnahmen.

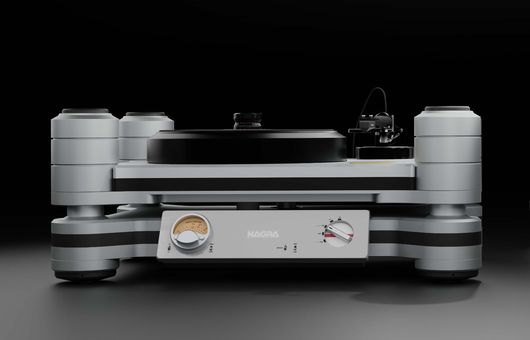

Den Hörern wurden 7 einmütige Sequenzen alternierend ab CD und LP vorgespielt. Alle stammten von demselben Masterband, bis auf eine Aufnahme waren dies ausschliesslich Klassik-Aufnahmen.Die aufgebaute Musikanlage war von LINN und State of the Art. Daran wurden zwei Gerätepaare aus Plattenspieler und CD-Player angeschlossen, ein günstiges und ein teures Paar.

Es nahmen 160 Personen teil: Hifi-Begeisterte, Fachhändler, Musikstudenten, Berufsmusiker, Konzertgänger und Laien, querbeet.

Den Hörern wurden sieben einmütige Sequenzen alternierend ab CD und LP vorgespielt, die allesamt vom gleichen Masterband stammten und bis auf eine ausschliesslich Klassik-Aufnahmen waren. Die Sequenzen wurden vier- bis sechsmal gespielt, immer alternierend digital und analog.

Dabei wurden die Sequenzen entweder auf den günstigen oder teuren Gerätepaaren abgespielt. Die Ausschnitte wurden schön gefadet, um harmonische Übergänge zu schaffen. Bei einem Durchgang lief nur der CD-Player. Natürlich wussten die Hörer nicht, wann welche Quelle spielte, ausser beim siebten und letzten Durchgang, wo dies angekündigt wurde.

Die Knackser der Platten konnten nicht vermieden werden, gingen aber wohl im allgemeinen Geräuschpegel unter, waren jedenfalls irrelevant.

Es ist nicht vermerkt, ob alle 160 Personen gleichzeitig im Raum waren, oder in Gruppen hörten. Ich konnte dies auch nicht in Erfahrung bringen, da Prof. Behne inzwischen gestorben ist und sein Kollege nicht mehr auffindbar.

Auswertung

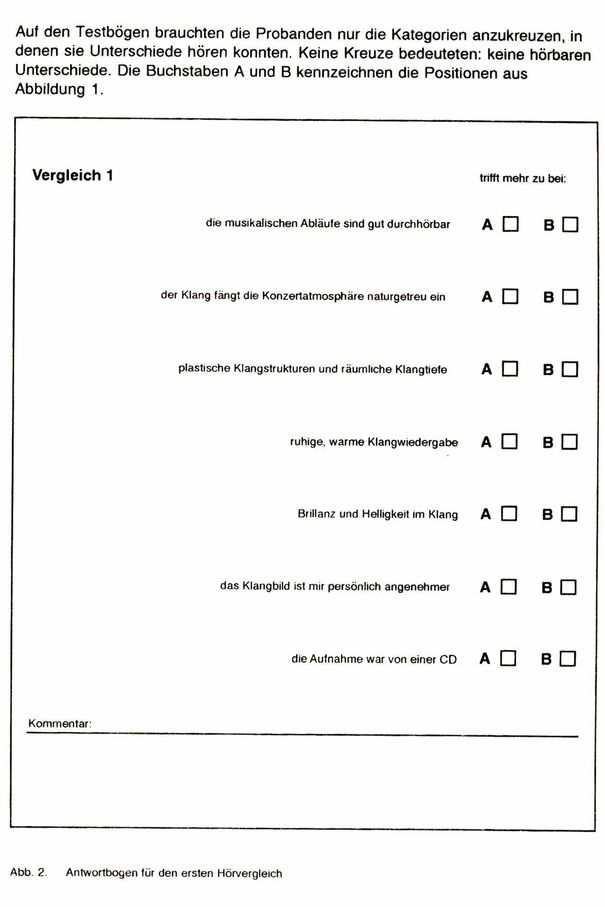

Der Antwortbogen der 160 Testpersonen.

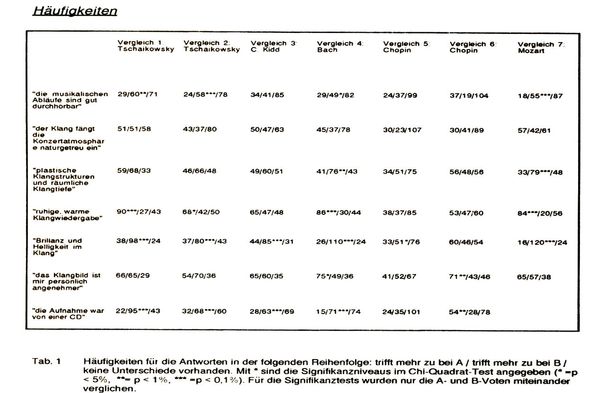

Der Antwortbogen der 160 Testpersonen.Die Hörer kreuzten bei jedem der sieben Vergleiche, an ob folgende Aussagen eher bei Ausschnitt A oder bei Ausschnitt B zutrafen, kein Kreuzchen bedeutete, man hört keinen Unterschied:

- die musikalischen Abläufe sind gut durchhörbar

- der Klang fängt die Konzertatmosphäre naturgetreu ein

- plastische Klangstrukturen und räumliche Klangtiefe

- ruhige, warme Klangwiedergabe

- Brillanz und Helligkeit im Klang

- Das Klangbild ist mir persönlich angenehmer

- Die Aufnahme war von einer CD

Von den 160 Hörern schafften es ganze vier Personen, sämtliche Ausschnitte den jeweiligen Tonträgern zuzuordnen. 17 Hörer erkannten dies in 5 von 6 Durchgängen. Geschlecht, musikalische Bildung, Hifi-Vorkenntnisse spielten keine Rolle. Immerhin gab es bei mehreren Beispielen klare Mehrheiten, die richtiglagen. So gab es am wenigsten Kreuzchen, als nur die CD gespielt wurde, die Hörer dies aber nicht wissen konnten.

Auswertung der Antworten aller 160 Testpersonen.

Auswertung der Antworten aller 160 Testpersonen.Hypothesengeleitete Wahrnehmung

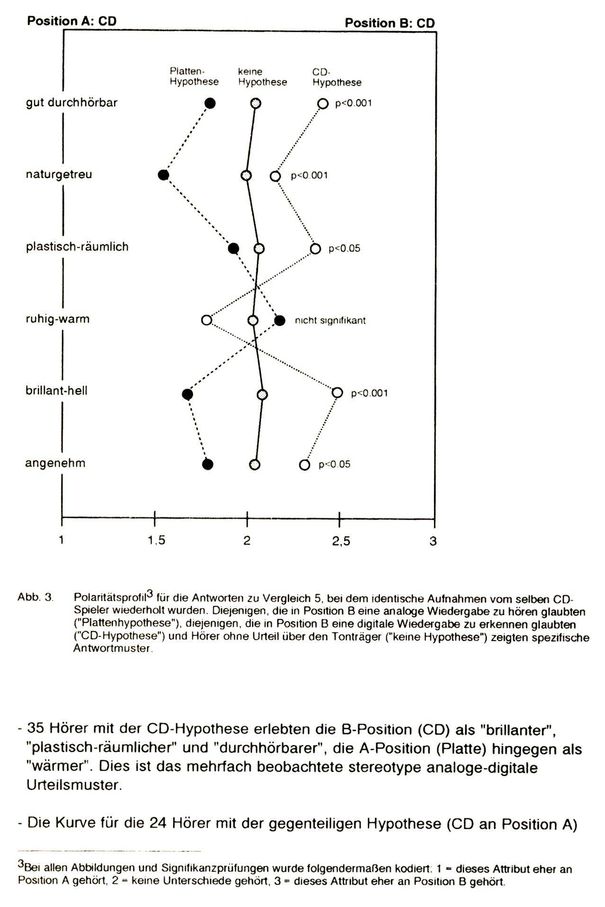

Diese Auswertung zeigt, dass Testhörer ohne Hypothese (Präferenz) deutlich weniger Unterschiede wahrnahmen.

Diese Auswertung zeigt, dass Testhörer ohne Hypothese (Präferenz) deutlich weniger Unterschiede wahrnahmen.Auffällig war jedoch, dass, sobald die Hörer glaubten, die CD oder die LP zu hören, sie entsprechend Kreuze bei den Aussagen machten, die man gemeinhin diesen Tonträgern zuordnet. Die Hypothese beeinflusste also eindeutig das Urteil – und nicht etwa, ob wirklich dieser Tonträger spielte.

Klar wurde dies beim letzten Vergleich, als die Hörer wussten, welcher Tonträger gespielt wurde. Dieser «wissende Vergleich» bot sich schliesslich an, um gewisse Hörtypen festzulegen. Diese korrelierten tendenziell mit spezifischen Gruppen. So waren Musiker eher unter den «CD-Anhängern» zu finden, wogegen unter den «differenzierten Platten-Anhängern» vor allem Männer zu finden waren, die sich «technisch gut mit analoger und digitaler Signalverarbeitung auskannten». In der Gruppe der «Plattenanhänger in extremer Ausprägung» fanden sich schliesslich kaum Musiker, wogegen unter den «indifferenten Urteilern» sich eine Überzahl von Frauen befanden.

Mit zahlreichen Grafiken wurden die Sachverhalte verfeinert und weitere Erkenntnisse gewonnen.

Zum Schluss meinten die Verfasser, dass für die meisten Hörer die effektiven Klangunterschiede in diesem Setup nicht hörbar waren. Die Widersprüche waren offensichtlich. So wurde zwar 437 Mal die LP als wärmer empfunden, jedoch 219 Mal auch die CD. Umgekehrt empfanden 549 Hörer die CD als heller, aber 219 Hörer die LP. Belegen liessen sich aber tendenziell die Urteile entsprechend den Hypothesen.

Diskussion

Die Studienteilnehmer hörten nicht genau, was der Hifi-Fan zuhause in seinem Sweet Spot hört. Dazu war das Erlebnis mit 160 Personen die kaum einzeln hörten ungenauer und entsprach eher einem Messebesuch. Wenn man aber keine Unterschiede hätte hören können, so hätten die Testpersonen keine Kreuze gemacht. Das Verfahren war also fair.

Was folgern wir aus der Studie?

Sind die feinen Klang-Unterschiede, die wir beim Musikhören festmachen, kaum je existent, bzw. nur dann, wenn wir uns diese schon vor dem Hören einbilden? Böse Zungen behaupten bekanntlich, dass gehörte Unterschiede oftmals nur Einbildung seien, Placebo-Hifi. Etwas wird an der Anlage geändert, also erwartet man, danach etwas anderes zu hören. Oder man liest einen Testbericht, versucht die Technik zu verstehen und erwartet dann in der Vorführung einen entsprechenden Eindruck.

Damit verbunden ist auch das gute Gefühl, etwas zu entdecken, von dem wir annehmen, dass es so ist. Wir belohnen uns beim Hören. Erwartungsbefreiter hören somit diejenigen, die gar keine Vorkenntnisse besitzen und einfach konzentriert hinhören. Goodbye avguide & co.!

Wir müssen uns eingestehen, dass unsere Wahrnehmung von unserer eigenen Hypothese geleitet ist. Diese haben wir fast immer und sie ist jeweils völlig unterschiedlich, je nach Erfahrung, Situation, Wissen, Erläuterungen. Davon befreien können wir uns, indem wir uns konzentrieren und unseren Hörsinn schärfen. Etwa, indem wir mit Augenbinden an eine Vorführung gehen. Mit ähnlichen Blindtests hat der Vorläufer von avguide.ch, die Zeitschrift «SOUND» einschlägige Erfahrungen gesammelt und wurde damals für die Resultate geteert und gefedert! Letztlich entspricht der Blindtest aber nicht der realen Situation, weil die Erwartungshaltungen immer eingeschlossen sind.

Studie bestellen:

Wer die Studie lesen möchte, kann diese bei avguide.ch bestellen (5 CHF in Briefmarken zustellen). Wir haben die wenigen noch verfügbaren Exemplare vorrätig. Aus urheberrechtlichen Gründen können wir sie nicht nachdrucken:

- Hochschule für Musik und Theater Hannover, Institut für Musikpädagogische Forschung. Forschungsbericht Nr. 1, Analoge und digitale Musikwiedergabe im unmittelbaren Vergleich. Eine Studie zur hypothesengeleiteten Wahrnehmung von Klaus-Ernst Behne & Johannes Barkowsky

Bestellbar über das Kontaktformuler hier!

Alle Themen

Alle Themen