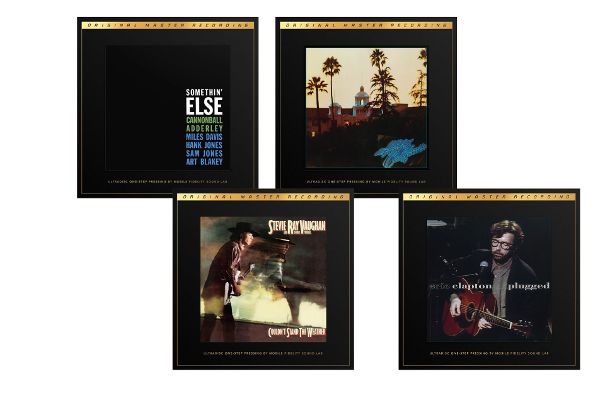

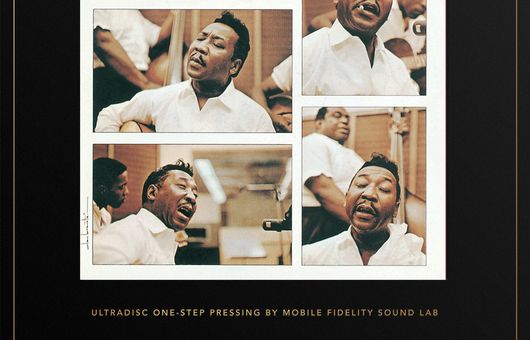

In den vergangenen Monaten gab es ein Ereignis, das mich dazu bewog, diesen Beitrag zu schreiben. Da war diese Sache mit MoFi (Mobile Fidelity Sound Labs), dem viel gepriesenen Anbieter hochwertiger Vinyl-Pressungen, Re-Issues von altbekannten Alben altbewährter Interpreten. MoFi gab nach einigem Geziere unumwunden zu, dass die Lackfolien ihrer sogenannten «One Step Records» – mit wenigen Ausnahmen – ab digitalen Masters geschnitten wurden. Bei ihrem One-Step-Verfahren spart man in der Vinylproduktion die Herstellung von Vater und Mutter. Die Pressmatrize wird direkt von der Lackfolie gezogen, bedingt durch die grossen Auflagen viel öfter als beim herkömmlichen Verfahren.

Ich lag aber schon beim versöhnlichen Gedanken daneben, dass damit die «wertvollen Masterbänder», an denen sprichwörtlich noch Nikotin der Zigaretten von Ritchie Blackmore klebt, geschont würden. Die Gewissheit dämmerte, dass alte Masterbänder kaum mehr irgendwo den Weg in die Nähe des Schneidstichels schaffen. An ihre Stelle traten digitale Formate, die sich beim häufigen Wiederverwenden nicht abnutzen und in der Anwendung sehr viel praktischer sind.

Die Präzisierung von MoFi, dass man als Digitalformat nur das «höchstwertige» DSD 256 verwende, vermochte die nach analoger Authentizität dürstenden Analog-Fans nicht zu beschwichtigen. Sowohl «Neuzuzüger» als auch zahlreiche «Alteingesessene» erwischte es auf dem falschen Fuss. Dabei steht es, ausser bei dem etwas unglücklich agierenden (oder reagierenden) MoFi-Label, bei mehreren Anbietern im Kleingedruckten. Doch wann haben wir das zum letzten Mal gelesen?

Digitale Prozessschritte in der analogen Prozesskette: ein alter Zopf

Die analoge Prozesskette – von der Aufnahme über das Mixing und das Mastering hin zum analogen Masterband und dann zum analogen Schneiden der Lackfolie – ist ein Narrativ des neuzeitlichen Analog-Musikhörers. Er oder sie ist überzeugt, dass es so abläuft und dass man das «analog klingende» Resultat genau deshalb auf der Vinylschallplatte wiederfindet. Bei einer Schallplatte, die bis Ende der 1960er-Jahre hergestellt wurde, war diese analoge Prozesskette Realität. Wer solche Vinylschallplatten kauft und sammelt, ist auf der sicheren Seite – zumindest technisch betrachtet, denn die Qualität des Musikerlebnisses hängt auch bei Originalpressungen aus jener Zeit noch von weiteren Faktoren ab: Die Aufnahmequalität, die Qualität der Herstellung inklusive der Pressung, der Erhaltungszustand und die Qualität der Wiedergabe des Tonträgers. Letztere kann vom analogen Musikhörer denn auch tatsächlich beeinflusst werden.

In den frühen 1970er-Jahren begann die Phase der digitalen Aufnahmetechnik. Bis zur CD im Jahr 1982 mündete die digitale Aufnahmetechnik allerdings immer in einen analogen Tonträger: Die Schallplatte, das Tonband und die Tonbandkassette. Das war ein Zeitraum von gut 10 Jahren, während dem digitale Prozesse in der Aufnahmetechnik zunehmend angewandt wurden, wenn auch nicht im grossen Stil.

Wer die analoge Authentizität kompromisslos sucht, sollte vorsichtig sein, denn vielleicht kann er seine Original-Pink-Floyd-Alben in die Tonne treten. Vielleicht sind sie ja durch digitale Prozessschritte «verunreinigt». Lassen Sie mich diesen Zeitraum in wenigen Schritten pragmatisch erläutern. Stephan Lombris hat uns einige dieser Informationen geliefert.

Frühes PCM-Aufnahmegerät von Denon (1972).

Frühes PCM-Aufnahmegerät von Denon (1972).Ab 1970 hielt der digitale Workflow in der Audiosignal-Verarbeitung und -Speicherung langsam Einzug, dank Pionieren wie Denon und später Sony, Soundstream oder Telarc. Dies geschah also lange bevor der erste CD-Player-Prototyp im Jahre 1979 vorgestellt wurde. Tonmeister und Ingenieure machten sich schon damals Gedanken über die allzu grosse Abnutzung der analogen Masterbänder. Viele Musikaufnahmen, querbeet über alle Genres, wurden deshalb digital aufgezeichnet und abgespeichert, auf Tonbändern und später auf die U-Matic-Videokassetten. Die neuen Geräte galten zudem den analogen Bandmaschinen als technisch überlegen.

Trotz der damals üblichen 14-Bit-Quantisierung (3M, Ampex und Sony) fürchtete niemand einen Qualitätsnachteil beim Pressprodukt, der Vinylschallplatte. Ein weiterer Vorteil der digital gespeicherten Musikaufnahmen war die Optimierung der Vorschubsteuerung beim Schneidevorgang. Sie konnte teilweise automatisch erfolgen, abhängig von der vorhersehbaren Dynamik. Damit brachte man mehr Musik auf die Schallplatte, ohne quasi mit der Planierraupe die Dynamik abzuwürgen.

Der Digital Tape Recorder von Soundstream wurde bereits 1976 eingesetzt, als es noch keine CD gab.

Der Digital Tape Recorder von Soundstream wurde bereits 1976 eingesetzt, als es noch keine CD gab.Ab 1981 ging es dann langsam um die Wurst: Die Deutsche Grammophon, Telarc und viele weitere Labels hatten bereits ein digitales Quellformat in Erwartung der CD. Letztere kam ja nicht von einem Tag auf den anderen. Als ich selbst Ende der 1970er-Jahre die Schallplattenläden in Zürich Oerlikon durchwühlte, kaufte ich also nicht nur die digital «verunreinigten» Pink-Floyd-Alben, sondern auch Schallplatten, die selbstbewusst mit «Digital Recording» gekennzeichnet waren. Das war damals ein Qualitätsargument.

Im beschriebenen Zeitraum waren digitale Prozessschritte in der Aufnahme- und Produktionstechnik vor allem nützlich und vorteilhaft. Sie waren ein Qualitätsbringer und steigerten die Effizienz. Die Konsumenten waren sehr aufgeschlossen.

Ein Vergleich

Wenn nun also MoFi ein analoges Masterband aus den 1970er-Jahren behändigt, dessen Aufnahmeprozess damals schon üppig «digital durchwirkt» wurde wie ein unreines Garn im Webstuhl, und dieses Band dann mittels *DSD256 digitalisiert wurde, dann wäre dieser «digitale Affront» mit einem milden Lüftchen zu vergleichen, das den Orkan übertönen will.

*DSD gilt quasi als das «digitale Analogformat». Es wurde von Sony als «perfektes» Archivierungsformat entwickelt, um die analogen Masterbänder zu kopieren und für die Zukunft zu erhalten. Es wirkt nicht so «digital», weil nicht quantisiert wird. Nachteil: Man kann es kaum bearbeiten, weshalb es sich als Digitalformat in der Aufnahmetechnik nicht durchsetzen konnte. Die SACD war folglich bloss eine vorübergehend erfolgreiche Kommerzialisierung des DSD-Formats. Eine gute Geschäftsidee und ursprünglich nicht das Ziel des DSD-Formats.

Analoge Authentizität bei zeitgemässen Analog-Produktionen

Mit durchgängigen Analog-Produktionen von Musik in eigens dafür konzipierten Aufnahmestudios kann man heute sogar einen Grammy gewinnen. Wer die analoge Authentizität sucht, der findet sie bei solchen passionierten Musik-Produzenten, die sich weitab vom Massenmarkt bewegen. Viele Musikhörer haben und lieben solch grossartige Aufnahmen, vor allem wenn sich die Freude am speziellen Musikmaterial doch noch einstellen will, denn die Auswahl umfasst natürlich nur einen ganz kleinen Teil der Musik insgesamt.

Nichtsdestotrotz sind solche Aufnahmen (wirklich und überprüfbar) von A bis Z analog produziert. Theoretisch zumindest ...

Will nämlich der Produzent sein Masterband für eine Vinylschallplatte weiterverarbeiten lassen und wählt sogar das DMM-Verfahren (Direct Metal Mastering), dann erfährt er beispielsweise von einem bekannten Hersteller von DMM-Schallplatten in Deutschland, dass sie nur noch von digitalen Daten überspielen würden. Sie hätten immer wieder Probleme mit analogen Bändern gehabt, weil die Einmessung der Aufnahmemaschine nicht normgerecht war und es Klangunterschiede mit ihrer Mastering-Maschine gäbe. Es gäbe heute kaum mehr Bezugsbänder.

Der Produzent einer rein analogen Musikproduktion hat also die Wahl, einen digitalen Prozessschritt einzubauen (sein Masterband zu digitalisieren), einen anderen Anbieter anzufragen (vielleicht mit derselben Antwort) oder aber die Lackfolie selbst zu schneiden, was hohe Investitionen und viel Know-how voraussetzt.

Selbst beim DMM-Schnitt werden grösstenteils digitale Masters verwendet.

Selbst beim DMM-Schnitt werden grösstenteils digitale Masters verwendet.John Cremer, einer der ganz Grossen des Vinyl-Cuttings, spricht in einem Interview in «Analog» 2/2022 der AAA Deutschland Klartext: Beim DMM-Schnitt müsse man das ganze Band durchhören, um kritische Stellen zu lokalisieren. Das kostet Zeit und Geld. Man bevorzuge deshalb digitale Masters. Immerhin bevorzugt man bloss. Es ist keine Bedingung.

In dem einen wie im anderen Fall scheint die Befürchtung, dass das analoge Klangergebnis durch den geforderten oder empfohlenen digitalen Zwischenschritt in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, nicht zu bestehen. Das kann man so stehen lassen, aber man kann auch einwenden, dass die Vinyl-Cutters auch Kunden bedienen, die einfach Vinyl wünschen und keine besonders grossen Ansprüche haben – so wie die Band, die nun eine Platte will und mit einer MP3-Datei an die Tür klopft. Das geht dann auch wieder nicht.

Schliesslich erfährt man in dem Interview auch von einem «Stilmittel» bei analogen Bandaufnahmen, genannt «Anfetten»: Darunter versteht man die Übersteuerung der Aufnahme bis in die Sättigung des Bandes. Das Klangbild werde dann «wärmer und präsenter». Könnte man nicht gleich sagen «analoger»? Sind das nicht die typischen Attribute, mit denen man die Vorzüge des «analogen Klangs» beschreibt? Wie passt es zusammen, wenn man von einem bekannten, also angewandten Stilmittel spricht und im gleichen Atemzug von Authentizität? Und dann auch erfährt, dass man das «Anfetten» auch digital machen kann, mit Plug-ins und speziellen Tools?

Wo ist sie nur, die analoge DNA?

Wenn man das Beispiel des «Anfettens» nimmt, dann scheint die analoge DNA im Aufnahmeprozess verborgen zu sein, obwohl sich die Musikhörer stark auf das analoge Medium ausrichten: meistens auf die Vinylschallplatte.

Wenn man zur Kenntnis nimmt, dass digitale und analoge Prozessschritte in der Musikproduktion schon in den 1970er-Jahren ineinander verwoben waren und dass sich heute Klangeigenschaften, die man gerne mit «analog» in Verbindung bringt, auch mit digitalen «Tools» erzeugen lassen, dann wäre die analoge DNA ebenfalls bei der Aufnahme zu orten. Aber diese lässt sich auch digital herbeiführen.

Wenn es den Vinyl-Cuttern – überspitzt gesagt – egal ist, ob sie ein hochwertiges Digitalmaster oder ein Masterband angeliefert bekommen (und nicht nur aus praktischen Gründen, sondern, weil es für sie hinsichtlich des Ergebnisses keinen Unterschied macht), dann käme man zum Schluss, dass die DNA wohl nicht in der Produktion des Mediums zu finden ist, sondern im Aufnahmeprozess.

Eigentlich hat uns MoFi (Moible Fidelity) einen unbeabsichtigten Dienst erwiesen: Sie haben das perfekte Digitalisieren ins DSD-Format und die Verkürzung der Schallplattenproduktion dank dem One-Step-Verfahren als massgebend für die hohe Qualität hervorgehoben. Sie machen das, was sie am besten können: eine Schallplatte, die sich kaum oder wenig von der Lackfolie unterscheidet. Sie ändern nichts an der DNA.

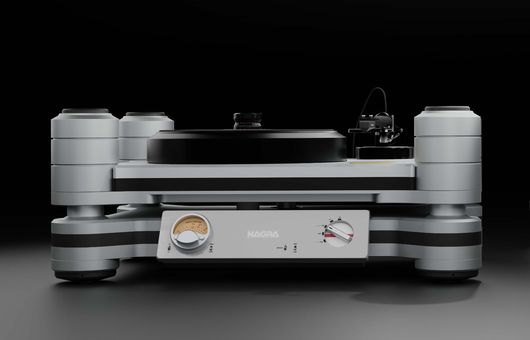

Und dann überlassen sie uns die Wiedergabe des Mediums. Diesen Schritt machen wir unentwegt mit Lust und Passion: mit den Klangeigenschaften der Tonabnehmer und weiteren Komponenten. Hier entsteht wohl auch eine Menge analoge DNA. Es fragt sich nur, ob man dies noch so nennen soll.

Vielleicht wusste Shakespeare bereits, was uns blühen wird, als er sein berühmtes Bühnenstück zu Papier brachte: «Wie es euch gefällt».

Der Beitrag wurde bereits in ähnlichem Umfang in der Winter-Ausgabe 2022 der Vereinszeitschrift der AAA-Switzerland publiziert.

Alle Themen

Alle Themen