Wenn trotz hervorragender Audio-Komponenten bei der HiFi-Wiedergabe nicht richtig Freude aufkommen will, liegt es meist an der schlechten Wohnraumakustik. Digitale Korrektursysteme versprechen hier Abhilfe. Sie analysieren die Wohnraumakustik mittels Messsystem und berechnen aus einem komplexen Algorhytmus ein entsprechendes Korrekturfilter. Die Kompensation der negativen Raumeinflüsse ermöglicht eine bis anhin ungewohnt realistische Wiedergabe des Konzertsaals in der heimischen Wohnstube. Doch wie funktioniert ein RCS (Raumkorrektursystem) und was vermag es zu leisten? Zu diesen Fragen soll der folgende Artikel Antworten aufzeigen.

Echte Innovation

Das akustische Ergebnis am Hörplatz setzt sich zusammen aus: Direktschall, ersten Reflexionen und dem Nachhall

Frank Doris, technischer Redaktor der angesehenen US-amerikanischen Zeitschrift "Absolute Sound", bezeichnet die digitale Raumkorrektur als "die grösste Errungenschaft für die Musikwiedergabe seit der Einführung der Stereophonie."

Die digitale Raumkorrektur hat tatsächlich das Potential, die Musikwiedergabe in Räumen auf ein neues Qualitätsniveau zu heben. Während moderne Lautsprecherkonstruktionen heutzutage mit einem flachen, breitbandigen Frequenzverlauf und mit relativ geringen Verzerrungswerten aufwarten, lässt sich das im sogenannten schalltoten Raum ermittelte Verhalten nicht auf die Wiedergabe am Hörplatz übertragen.

Grund dafür sind vielfältige Interaktionen zwischen der Schallausbreitung der Lautsprecher und den akustischen Gesetzmässigkeiten des Hörraumes, die sich in Reflexionen und stehenden Wellen äussern und die Wiedergabe beinträchtigen.

Abstrahleigenschaften eines Lautsprechers

Abstrahlcharakteristik eines Lautsprechers bei 16kHz

Die Abstrahleigenschaften eines Lautsprechers sind abhängig von der gewählten Konstruktion. Der ideale Lautsprecher würde einer unendlich kleinen Punktschallquelle entsprechen und hätte über das ganze Frequenzband eine kugelförmige Abstrahlung .

Reale Lautsprecher arbeiten jedoch in einem Gehäuse mit Schallwand sowie in der Regel mit mehreren Treibern, die sich das Frequenzband aufteilen. Damit entfernen sie sich stark vom Ideal. Ab der Frequenz, wo die Breite der Schallwand der halben Schallwellenlänge entspricht, erfolgt der Wechsel von der Kreis- zur halbkreisförmigen Abstrahlung. In den höheren Lagen nimmt die Schallausbreitung Keulenform an und wird zunehmend wie bei einem Scheinwerfer gerichtet.

Der grösste Teil des für das Audioband relevanten Frequenzbereiches wird von den angrenzenden Raumflächen jedoch reflektiert und mit einer gewissen Zeitverzögerung auf den Hörer zurückgeworfen, wodurch Kammfiltereffekte entstehen.

Lautsprecher und Raum

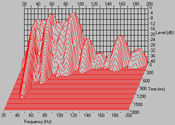

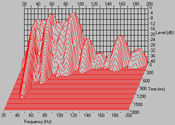

Ausschwingen eines Raums im Bassbereich

Wente veröffentlichte 1935 als erster eine Arbeit zum Thema Lautsprecherwiedergabe und Raumeinflüsse. Die akustischen Messungen von Wentes legten damals die Vermutung nahe, das Verhalten von Lautsprecher und Raum könnte in der Analogie eines elektrischen Schaltkreises beschrieben werden, wie dies später wenigsten mit dem Ersatzschaltbild für Lautsprecher gelang.

Die Möglichkeiten der akustischen Messtechnik waren zu jener Zeit noch recht beschränkt und vielmehr als Sinusgeneratoren und Terzbandfilter standen den Wissenschaftlern nicht zur Verfügung. Snow erstellte 1961 zwar erstmals Messungen mit Tonbursts, deren Analyse führte allerdings zu mehr neuen Fragen, als sie Antworten bereit stellte.

Grundsätzlich erkannt wurde der Einfluss der Raumakustik auf die Audiowiedergabe anfangs der siebziger Jahre durch im Journal of the Audio Engineering Society (JAES) veröffentlichte Arbeiten von R. F. Allison.

Der Einfluss der Raumreflexionen auf das Wiedergaberesultat ist kein Geheimnis und es wurde in diversen Ansätze versucht, eine Schallabstrahlung der Lautsprecher zu erzielen, die weniger Reflexionen verursacht. Allerdings resultierte daraus meist nur ein geringer Erfolg. Die Wiedergabe bleibt immer abhängig vom Lautsprecher und der Akustik des verwendeten Raumes. Die digitale Raumkorrektur ermöglicht nun erstmals die beiden Parameter Lautsprecher und Raum als Einheit zu behandeln und die Fehler des gesamten Wiedergabesystems durch eine entsprechende Korrektur zu beheben.

Analoge Equalisation

Bereits in den sechziger Jahren begannen allerdings schon die ersten seriösen Versuche, Beschallungsanlagen durch einen Equalizer zu korrigieren . W. K. Conner schlug in einem Aufsatz vorr, die Lautsprecherwiedergabe in Terzbändern mit Rauschen zu messen und aufzuzeichnen. Das Resultat sollte dann zur Berechnung eines passiven Korrekturnetzwerkes herangezogen werden, das durch einen inversen Amplitudenverlauf die Überhöhungen und Einbrüche in der Wiedergabekurve kompensiert.

Darin liegt eigentlich schon der Ansatz, der auch bei den digitalen Raumkorrektursystemen verwendet wird. Allerdings beschränkte sich die Sichtweise von Connor noch auf die Korrektur der Amplitude mit analogen Mitteln, ohne Einbezug des Verhaltens auf der Zeitebene.

Die Methode mittels Messung einzelner Terzbänder und deren Korrektur mit einem Equalizer die Wiedergabe zu verbessern, erfreute sich in der Folge breiter Beliebtheit. Unter Einbezug von psychoakustischen Phänomenen wurde sie weiterentwickelt und für verschiedene Hörsituationen (Beschallungsanlagen, Studiomonitoring und Home-HiFi) optimiert .

Die Dolby Laboratories stellten 1970 ein System zur Verbesserung des Kinoklangs vor, das ebenfalls mit einem Terzbandanalyser und einem entsprechenden Equalizer arbeitete.

Adaptive Digtale Filter zur Raumkorrektur

schwarz: Amplitude Lautsprecher/Raum; rot: das spiegelbildlichen Korrekturfilter

Mit dem Fortschreiten der Digitaltechnik und insbesondere der Entwicklung und dem tieferen Verständnis von digitalen Filtern eröffneten sich neue Möglichkeiten für die Raumkorrektur, ohne die Nachteile eines Terzband-Equalizers, auf wir später noch eingehen. Robert Berkovitz und Ron Genereux brachten 1982 erstmals die Idee ein, mit digitalen adaptiven Filtern, das Wiedergabeverhalten eines Lautsprechers im Raum zu linearisieren.

Beide arbeiteten beide für den US-amerikanischen Audiohersteller AR (Acoustic Research), welcher im Mai 1982 den AR ADSP (Adaptive Digital Signalprozessor) vorstellte, den Prototypen eines digitalen Raumkorrektursystems.

Die Grundlage für die angewandten Technik entstammte übrigens zum grossem Teil der militärischen Forschung für eine bessere Erkennung von Unterwasserobjekten mittels Sonar.

Das grundsätzliche Vorgehen einer digitalen Korrektureinheit besteht darin, die Wiedergabe des Lautsprechers am Hörplatz zu messen und die durch Raum und Lautsprecher hervorgerufene Fehler durch ein spiegelbildliches Signal zu neutralisieren.

Das Korrekturfilter des RCS

Auf der Zeitachse wird die Laufzeitverzögerungen des Direktschalls (0.5ms), der Boden/Deckenreflexion (2.5ms) sowie der Wände (1

Das grundsätzliche Vorgehen einer digitalen Korrektureinheit besteht darin, die Wiedergabe des Lautsprechers am Hörplatz zu messen und die durch Raum und Lautsprecher hervorgerufene Fehler durch ein spiegelbildliches Signal zu neutralisieren.

Ein Beispiel: Angenommen eine Reflexion trifft zehn Millisekunden nach dem Direktschall am Hörplatz ein, so kann durch hinzufügen eines exakt 180 Grad in der Phase gedrehten und mit zehn Millisekunden verzögerten Signals gleicher Amplitude die Reflexion vollständig ausgelöscht werden. Man kann nun einwenden, das Korrektursignal würde seinerseits auch wieder eine Reflexion auslösen und dadurch gleichzeitig wieder ein neues Problem schaffen. Dies kann denn tatsächlich auch nur umgangen werden, indem eben auch dieses Korrektursignal selber wieder mit einem Korrektursignal korrigiert wird, dieses zweite Signal wiederum mit einem dritten, usw. Was hier wie eine Endlosschlaufe aussieht ist in der Praxis weit weniger kritisch. Es kann nämlich mathematisch gezeigt werden, dass solange die Reflexion in der Amplitude kleiner ist als der Direktschall, was in der Regel der Fall ist, dieses Verfahren mathematisch gesehen gegen null tendiert und zu einer vollständigen Eliminierung der Reflexion führt.

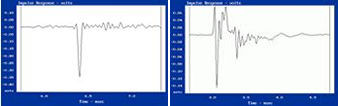

Wichtig ist der Zusammenhang, dass sich die Korrektur nicht nur auf die Amplitude der Reflexionen beziehen darf, sondern auch ihr zeitlicher Abstand zum Direktschall berücksichtigt werden muss. Die Analyse des Gesamtsystems "Lautsprecher/Raum" erfolgt daher auf der Zeitebene, wozu man einen Diracstoss über die Lautsprecher gibt. Die akustische Impulsantwort wird am Hörplatz gemessen und durch die Software im PC analysiert.

Lineares Wiedergabesystem

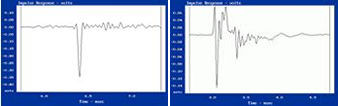

Links: Impulsantwort Raum/Lautsprecher ohne Korrektur

Da der Diracstoss eine mathematisch perfekte Übertragungsfunktion repräsentiert, resultiert die Korrektur der hervorgerufenen Impulsantwort in einem linearen Wiedergabesystem mit einem idealem Phasen- und Amplitudenverlauf über das Audioband der Frequenzebene. Durch die spiegelbildliche "Beimischung" der "Raumeigenschaften" werden die unerwünschten Effekte von stehenden Wellen und Reflexionen - weitgehend neutralisiert.

Für die Praxis musste das Vorgehen allerdings noch zusätzlich differenziert werden. Moderne Raumkorrektursysteme bedienen sich eines Korrekturalgorhythmus, der die akustischen Verhältnisse detailiert analysiert und je nach Problemstellung unterschiedlich stark eingreift. Im Bassbereich, wo stehende Wellen für die grössten Problem sorgen, wird rigoros korrigiert, währenddem man im Mittel-/Hochtonbereich dezent eingreift.

RCS versus Equalizer

Nicht verwechseln sollte man diesen Ansatz jedoch, mit der bisweilen immer noch anzutreffenden Technik, die Raummoden mit einem Terzband-Equalizer auszugleichen.

Raumkorrektur beruht zum grossen Teil auf Vorgängen auf der Zeitebene, z.B. die Verzögerung mit der die Reflexion gegenüber dem Direktschall am Hörplatz eintrifft. Terzband-Equalizer, aber auch parametrische Equalizer können keinen unabhängigen Einfluss auf den Amplitudenverlauf und das Phasenverhalten (und damit die Zeitachse) ausüben.

Ganz im Gegenteil: Amplitudenveränderungen am Equalizer korrelieren mit einer entsprechenden Phasendrehung, was unter Umständen - bei ausreichender Phasenverschiebung - sogar zu einer Erhöhung der Reflexionsamplitude führen kann.

Sofern das Korrektursignal nicht 180 Grad phasenverschoben zur Reflexion ist, addieren sich die beiden Anteile nicht zu null und können daher negative Effekte verursachen. Für eine kontrollierte Raumkorrektur ist es notwendig, einen unabhängigen Einfluss auf die Amplitude und die Phasenlage des Korrektursignals nehmen zu können, wozu ein klassischer Terzband-Equalizer denkbar ungeeignet ist.

Eine Technik mit Zukunft

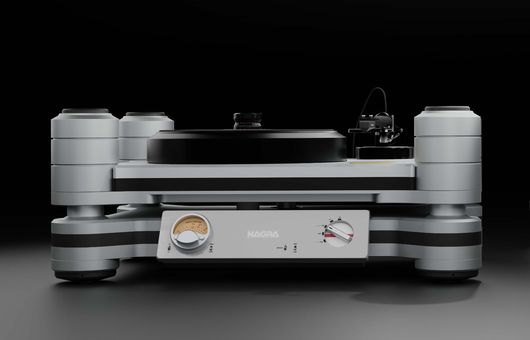

Ein RCS der modernsten Art ist der SigTech

Die digitale Raumkorrektur besitzt ein enormes Potential für die Zukunft. Sind doch gerade Raumakustikprobleme oft der hemmende Faktor, wenn es darum geht, die Wiedergabe authentischer zu gestalten.

Die theoretischen Betrachtungen scheinen weit gediehen und die praktische Umsetzung dank modernen Signalprozessoren weitgehend geglückt. Denkt man zudem noch einen Schritt weiter, lässt sich absehen, dass ein entsprechendes Korrektursystem dereinst in einem digitalen Vorverstärker als integraler Bestandteil einer hochwertigen Wiedergabekette Platz finden könnte.

Der Umgang mit der noch jungen Technik setzt sicherlich gewisse Kenntnisse in der Messtechnik und Akustik voraus, die jedoch mit realisierbarem Aufwand zu erlernen sind.

Alle Themen

Alle Themen