DIY-Audio-Streaming

Streaming-Lösungen Marke Eigenbau sind populär

Allo DigiOne Signature Player Kit mit SPDIF Output HAT.

Allo DigiOne Signature Player Kit mit SPDIF Output HAT.Manche Anbieter von hochwertigem HiFi, auch High-End-HiFi genannt, staunen zurzeit nicht schlecht. Bei ihren Kunden scheint ein Umdenken stattzufinden. Die Kunden investieren zwar immer noch mit Überzeugung viel Geld in besonders hochwertige HiFi-Systeme, aber wenn es um Audio-Streaming-Geräte geht, dann sind sie plötzlich misstrauisch. Warum sollen Sie über 10'000 CHF für ein Streaming-Gerät oder einen Musikserver ausgeben, der die Musik am Ende digital weitergibt? Nur, weil Sie eine High-End-Musikanlage besitzen?

Eigenes Know-how contra Glaube in den Hersteller

Sehr viele Musikliebhaber stehen heute vor der Entscheidung, wie sie Streaming-Lösungen implementieren sollen. Meistens haben sie schon alles, was sie brauchen: vom hochwertigen DA-Wandler bis hin zu den Lautsprechern, eine Kombination von Komponenten oder sogar schon ein integriertes System. Sie wollen nun als nächsten Schritt qualitativ hochwertige Musikdienste wie Qobuz oder Tidal nutzen und mit der Zeit sogar auf gespeicherte Musik oder CDs verzichten.

Braucht es dafür ein zusätzliches Gerät eines Audio-Herstellers mit Rang und Namen?

Die Antwort lautet – wenn auch vereinfacht – eher nein: Musikstreaming ist kein Thema, bei dem die klassischen, audiophilen Disziplinen vollends greifen. Es geht dabei vor allem um intelligente und schnelle Software für die Bereitstellung der Musikdaten, die Orientierung und die einfache Auswahl und Bedienung mit einem grafischen User-Interface, genannt GUI.

Um dies zu ermöglichen, braucht es Hardware, also einen Rechner. Die Aufgabe kann ein Computer mit den Betriebssystemen OSX, Windows oder Linux übernehmen. Darauf lässt sich ein geeignetes GUI installieren und schon hat man mit geringem Arbeits- und Kostenaufwand einen Streaming-Client gebaut.

Das ist nicht neu: Digitale Musikwiedergabe auf hohem Niveau begann vor über 10 Jahren mit PC/Mac plus audiophilen Player-Anwendungen wie Amarra, Pure Music, Foobar, Audirvana und weitere. Neu ist, dass man den Audio-Herstellern, die das Prinzip in edle Geräte verpacken (und dafür einen stattlichen Preis fordern), nicht mehr so recht über den Weg traut. Das ist gerade deshalb nicht verwunderlich, weil man es bisher irgendwie selbst hingekriegt hat. Das Thema ist für viele keine Blackbox mehr.

Es fehlen den Herstellern bisweilen die schlagenden Argumente auf die Frage «Warum nicht selbst konfigurieren?» Wenn man die Geräte der Hersteller öffnet, findet man zum Beispiel eine Intel-NUC-Platine, ein handelsübliches USB-Interface, mitunter noch eine handelsübliche SSD-Festplatte und vielleicht, vielleicht noch eine Stromversorgung, die tatsächlich vom Hersteller selbst stammen könnte ... Nicht selten wird sogar die gesamte Elektronik plus Software für Betriebssystem und App beim OEM-Hersteller Streaming-Umlimited eingekauft. Kenner sehen das bei einem Streamer auf den ersten Blick.

Trotzdem ist dies eine Vereinfachung: Man übersieht gerne, welchen Aufwand der Hersteller betrieben hat, um «digital noise» zu minimieren oder mittels «re-clocking» einen sehr präzisen Takt mit minimalem Jitter zu erzeugen. Das sieht man einer Platine eben nicht auf den ersten Blick an. Und wenn man den Argumenten der Hersteller misstraut, dann will man es auch gar nicht sehen oder glauben. Ein Beispiel dafür sind die Produkte von Innuos.

Die IT-Audio-Nerds

Es gibt nun aber immer mehr Hersteller, die das Thema neu anpacken. Es geht ihnen nicht mehr darum, Geräte zu entwickeln, zu produzieren und zu verkaufen. Es sind musikbegeisterte IT-Nerds. Sie programmieren Software und stellen diese nicht selten kostenlos in einer Basisversion als Open-Source-Projekt zur Verfügung.

Die Nutzer sind aber nicht nur die Musikliebhaber, sondern auch die Gerätehersteller. Für diese erstellt man dann angepasste OEM-Versionen in Lizenz, sogenannte White-Label-Lösungen. Inzwischen ist dies ein gängiges Geschäftsmodell.

Oder sie integrieren eine mithilfe der Nutzer-Communitys optimierte Software in Kooperation zusammen mit Partnern in eine Hardware. Im eigenen Shop oder über Handelspartner verkauft man diese an Leute, die lieber ein «fertiges» Produkt einkaufen. Ein Beispiel ist der Volumio-Primo.

Roon-System selbst gebaut

Einen etwas anderen Weg geht Roon. Die «Roon-Core» ist eine multiroomfähige Server-Software für Musik, die zwar frei erhältlich ist, deren Benutzung aber in einem Abomodell als Lizenz zu erwerben ist. Der Roon-Player ist für alle gängigen Betriebssysteme genauso kostenlos wie die Roon-Bridge, eine Software für Audio-Streamer, die es erlaubt, auf den zentralen Roon-Server zuzugreifen.

Sowohl die Software vom Roon-Server als auch jene der Roon-Bridge stehen dem Selbstbauer also kostenlos bereit zum Download. Hält man sich an gewisse minimale Hardware-Voraussetzungen, kann sich jeder ein eigenes Roon-System aus handelsüblichen PC-Komponenten selber zusammenbauen. Lediglich für die Benutzung des Core-Servers – unabhängig von der Hardware – ist eine Lizenz notwendig.

Auf der Website des «Roon Optimized Core Kit», oder kurz ROCK, empfiehlt Roon gleich selber Intel-NUC-Mini-PCs, welche die Anforderungen des ROCK erfüllen, inklusive des Links zu Amazon für den Kauf der Hardware. Selbstverständlich gibt es auch eine Anleitung für die Installation des Core Kits (keine Hexerei). Inklusive der Roon-Lizenz kostet das etwa 1000 CHF.

Roon-Architektur: Player – Core-Server – Outputs. Den Core kann man sich auf eigener Hardware installieren. Eine Bridge mit einem Raspberry Pi verbindet den Core mit externen Audiogeräten, falls diese nicht bereits ein Roon-Endpoint sind.

Roon-Architektur: Player – Core-Server – Outputs. Den Core kann man sich auf eigener Hardware installieren. Eine Bridge mit einem Raspberry Pi verbindet den Core mit externen Audiogeräten, falls diese nicht bereits ein Roon-Endpoint sind.Natürlich gibt es auch Ready-To-Go-Systeme für den Handel wie der «Nucleus» von Roon oder die Innuos-Musikserver. Als Alternative zum eher teuren Roon Nucleus gibt es die interessante und dem Vernehmen nach ebenbürtige Lösung des Schweizer Anbieters Prime Computer. Danach wird allerdings die Luft dünn. Viele Herstellerprodukte mit integriertem Roon-Core-Server gibt es nicht.

Sparfüchse installieren sich den Roon-Core auch auf einem älteren, ausgedienten Laptop oder Mac-Mini. Einen einfachen Streamer mit Roon-Bridge kann man sich mit einem Raspberry Pi plus Audioboard ab circa 100 Franken selber bauen – siehe unten. Zweifellos ist dies die günstigste Variante für ein Roon-System.

Das heisst nicht, dass es in allen genannten Varianten identisch klingt, aber es funktioniert in allen Varianten ziemlich identisch. Roon ist ein neues Business-Modell für Streaming-Applikationen in unterschiedlichen Anwendungen.

Streamer mit Raspberry Pi

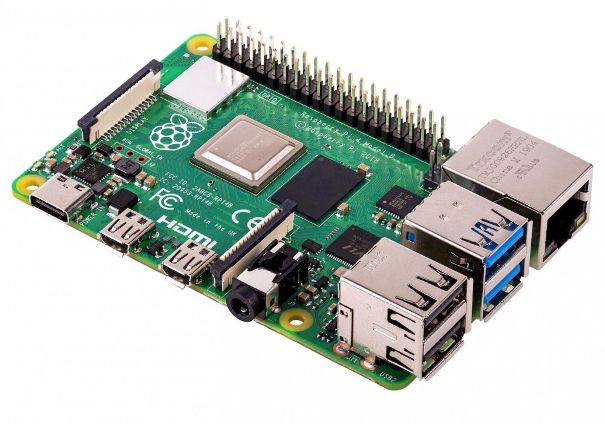

Raspberry Pi sind Mini-Computer, die eigentlich einst für Schüler und Studenten in Ausbildung als Experimentierplattform gedacht waren. Schon nach kurzer Zeit entstand aber ein enormer Hype um die kleinen Computerplatinen. Von 2012 bis Ende 2019 wurden mehr als 30 Millionen Exemplare verkauft. Mit einem Preis ab 40 Franken für die einfachste Variante der Platine sind die Kosten mehr als überschaubar. Hinzu kommen Ausgaben für das Gehäuse, die natürlich auch in unzähligen Varianten erhältlich sind und mit anderem Zubehör. Es gibt für die Mini-Rechner unzählige Anwendungen – bis hin zu Pumpstationen für Kaffeemaschinen. Man schaue sich nur mal auf Youtube oder in den einschlägigen Foren um.

Man sollte sich bezüglich Leistungsfähigkeit nicht täuschen lassen: In der inzwischen 4. Generation des Raspberry Pi steckt ein mit 1,5 GHz getakteter, leistungsfähiger Quad-Core-64-Bit-ARM-Prozessor, der in der Poweruser-Version auf 8 GB RAM zurückgreifen kann.

Computerplatine in der Grösse einer Kreditkarte: Raspberry Pi 4 mit 8 GB RAM.

Computerplatine in der Grösse einer Kreditkarte: Raspberry Pi 4 mit 8 GB RAM.Per Design lässt sich ein Raspberry Pi mit einer zusätzlichen Platine erweitern. Diese sogenannten «HATs» werden auf die Grundplatine aufgesteckt. Für Audio-Anwendungen besonders interessant ist, dass der «HAT» über einen I²S-Bus angebunden wird. Dieser Bus überträgt Audio- und Steuerungsdaten getrennt und ist daher besser für Audio geeignet als zum Beispiel USB. Entwickelt wurde er 1996, als man nach einer optimalen Verbindung von Laufwerken aller Art zum Digital-Analog-Wandler suchte.

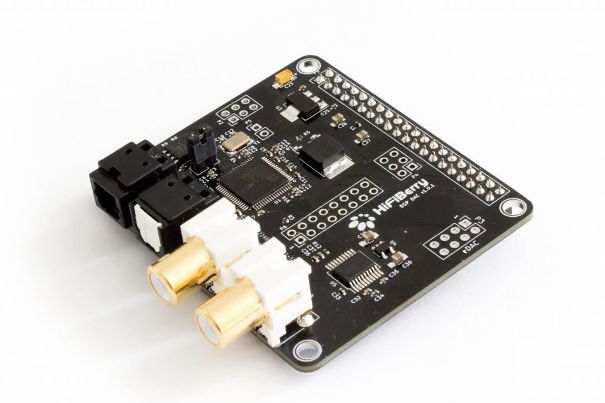

Der Raspberry Pi eignet sich dank des I²S-Bus also perfekt für Audio-Erweiterungen. Schon früh kamen daher sogenannte «Audio-HATs» auf den Markt. Die Palette reicht von Platinen für SPDIF-Digitalausgänge über DA-Wandler bis zu kompletten HiFi-Verstärkern, mit denen sich zum Beispiel preiswert ein Sonos-Klon bauen lässt. An vorderster Front steht das Schweizer Jungunternehmen HiFiBerry. Dort ist man inzwischen dem Status des reinen Zulieferers für DIY-Enthusiasten entwachsen und entwickelt als OEM-Lieferant Produkte auf Raspberry-Pi-Basis für Kunden wie B&O.

HiRes-DAC-Audio-HAT von HiFiBerry.

HiRes-DAC-Audio-HAT von HiFiBerry.Andere bekannte Hersteller von spezifischen Audioboards mit zum Teil audiophilen Features sind Allo, Audiophonics, und JustBoom.

Die, nach meiner Sicht interessanteste Kombination ist ein Raspberry Pi mit einem «Digi-HAT», einer zusätzlichen digitalen Schnittstelle, über die sich ein externer DA-Wandler anschliessen lässt. So nutzt man die hervorragenden Netzwerkeigenschaften des Raspberry Pi mit der Flexibilität eines externen Wandlers.

Aufwendiger DigiOne Signature SPDIF-Audio-HAT von Allo mit doppelter Stromversorgung, einbautem Reclocker, BNC-Buchse, galvanischer Trennung und minimalem Jitter von 400fs.

Aufwendiger DigiOne Signature SPDIF-Audio-HAT von Allo mit doppelter Stromversorgung, einbautem Reclocker, BNC-Buchse, galvanischer Trennung und minimalem Jitter von 400fs.Fehlt noch das Betriebssystem!

Das offizielle Betriebssystem für den Raspberry Pi ist die Linux-Distribution Raspbian. Natürlich gibt es unzählige Ableger und Variationen davon. Darunter auch einige, die speziell für Audio optimiert wurden. Die bekannteste ist sicherlich Volumio.

Das Projekt entwickelte sich in den letzten Jahren enorm. Inzwischen ist Volumio wirklich ausgereift und einfach in der Handhabung. Der Linux-Kernel wurde komplett auf Audio optimiert. Die Wiedergabe ist bitperfekt und wird weitherum für ihre audiophile Qualität gelobt. Volumio unterstützt HiRes PCM und Native-DSD-Audiodateien sowie alle gängigen Netzwerkprotokolle wie UPnP und Airplay.

Über den MyVolumio-Proxy werden die drei HiRes-Streamingdienste Qobuz, Tidal und Highresaudio integriert. Die Nutzung ist allerdings nicht kostenfrei. Die Gebühr von knapp unter 3 Euro monatlich fällt allerdings moderat aus.

Ein enger Kern von Hauptentwicklern ist verantwortlich für die Programmierung von Volumio. Support erhält man im Forum mit einer weltweiten Community von über 300'000 Personen. Dank der Plug-in-Struktur können versierte Nutzer eigene Erweiterungen beisteuern. Das wird auch rege genutzt. In der Plug-in-Sammlung findet sich zum Beispiel eine Spotify-Verknüpfung, eine Roon-Bridge, aber auch Spezialitäten wie eine digitale Raumkorrektur. In der Vielfalt und Offenheit für alle erdenklichen Erweiterungen zeigt sich der Vorteil einer Community-Plattform gegenüber den eher starren Angeboten gestandener Hersteller.

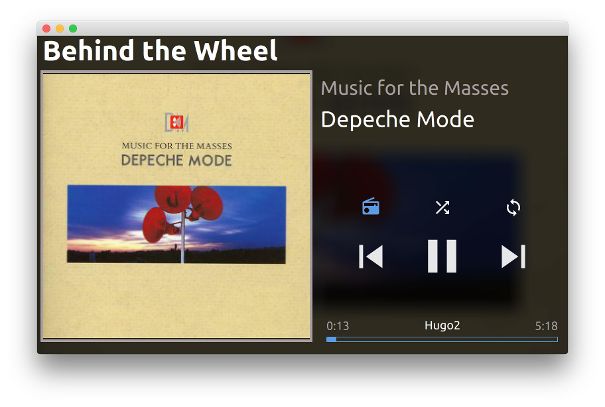

Das Volumio-Benutzer-Interface für Desktop, Tablet und Smartphone.

Das Volumio-Benutzer-Interface für Desktop, Tablet und Smartphone.Wer einen Raspberry-Streamer hauptsächlich als Roon-Endpoint benutzen will (wofür sie sich extrem gut eignen), sollte sich einmal das Projekt «Ropiee» anschauen. Das minimalistische Betriebssystem verzichtet auf alle Extras und Musikbrowser, da diese schon mit der Roon-Player-App abgedeckt werden.

Ropiee verbindet einen Raspberry Pi mit dem Roon-Core. Das GUI wird eigentlich nicht gebraucht, da Musikwahl und Steuerung im Roon-Player erfolgen.

Ropiee verbindet einen Raspberry Pi mit dem Roon-Core. Das GUI wird eigentlich nicht gebraucht, da Musikwahl und Steuerung im Roon-Player erfolgen.Mit Kodi lässt sich auch eine komplette Open-Source-Mediencenter-Software auf einem Raspberry Pi installieren.

Beim Raspberry Pi wird das Betriebssystem auf eine SD-Karte gespeichert. Dazu lädt man sich die gewünschte Image-Datei runter und kopiert diese mit Rufus (Windows) oder Etcher (OSX) auf die SD-Karte. Beim Einschalten bootet der Raspberry dann von der SD-Karte. So kann man sehr einfach unterschiedliche Audio-Distributionen ausprobieren.

Alles Nötige für einen Raspberry-Streamer inklusive einer Auswahl diverser Audioboards sowie weiteres Zubehör findet man bequem im Schweizer Pi-Shop.

Lineare Stromversorgungen LPSU

PSU bedeutet Power Supply Unit. Die Stromversorgung, die bei vielen analogen und digitalen Audiogeräten wie Phono-Vorverstärkern oder Streaming-Geräten mit relativ kleinem Strombedarf meist aus Platz- oder Kostengründen nicht im Gerät eingebaut ist, fällt in den allermeisten Fällen kostengünstig aus. Stromversorgungen und ihre besonderen Einflüsse auf die Klangqualität sind eine Paradedisziplin der HiFi-Welt. Damit man weltweit dieselbe Stromversorgung einsetzen kann, handelt es sich meistens um ein Schaltnetzteil. Diese sind effizient, klein und sie funktionieren bei allen Netzspannungen und den üblichen Netzfrequenzen von 50 bis 60 Hz. Sie können aber auch hochfrequente Störsignale erzeugen.

Niravana-Netzteil für Audio-Streamer auf Raspberry-Basis.

Niravana-Netzteil für Audio-Streamer auf Raspberry-Basis.Wer nun einen DIY-Streamer zusammenstellt und sich über die Stromversorgung seines Rechners ärgert, für den gibt's mittlerweile einige Hersteller, die für vernünftiges Geld hochwertige lineare (also analoge) Stromversorgungen (LPSU) anbieten, und zwar für zahlreiche Ausgangsspannungen. Beispielsweise die Sbooster-Netzteile.

Ob es denn klanglich etwas bringt? Bei einer verkraftbaren Investition für ein LPSU liegt der Spontankauf nahe, quasi «um sicherzugehen». Ich empfehle in jedem Fall, solche Geräte zuerst zu testen.

Re-Clocking

Bevor der Datenstrom das Streaming-Gerät verlässt, um vom DA-Wandler der individuellen Wahl in ein analoges Tonfrequenzsignal umgewandelt zu werden, sollte die Taktgenauigkeit (exakte Taktbreite) sichergestellt sein – ausser, wenn der DAC das macht (Re-Clocking). Das ist aber nicht immer der Fall.

Die für DIY-Streamer verwendeten Rechner sind in der Disziplin der Taktgenauigkeit nicht zwingend hochbegabt und erzeugen deshalb suboptimale Jitter-Werte (Taktzittern). Diese Zeitschwankungen des Clocks (Takts) sind bei 99 Prozent der Anwendungen eines Computers völlig unbedenklich. Bei Audio-Anwendungen führen sie aber zu messbaren und hörbaren Verformungen des analogen Signals, weil die Samples nicht rechtzeitig (zu früh oder zu spät) ausgelesen werden.

Daran ist Jitter schuld. Es ist allgemein beliebt zu glauben, dass unser musikalisches Ohr recht empfindlich auf Jitter reagiert. Natürlich gibt es auch abweichende Ansichten zu diesem Thema. Um den Takt oder Clock zu «präzisieren», gibt es passende Re-Clocker. Hier sind drei empfehlenswerte und kostengünstige Re-Clocker:

Aber aufgepasst: Auch hochwertige DA-Wandler machen oft Re-Clocking, wie auch gewisse digitale Aktivlautsprecher. In diesen Fällen wäre ein zusätzlicher Re-Clocker «prinzipiell» redundant.

Re-Clocker von iFi Audio.

Re-Clocker von iFi Audio.Markengeräte: Unterschätzte Qualität?

Es gibt also viele Möglichkeiten für kleines Geld und mit wenig Spezialisten-Know-how hochwertige Streamer zu bauen. Man braucht wohl etwas Beharrlichkeit, um zum Ziel zu gelangen. Markenhersteller bauen aber auch nicht nur teure und fragwürdige Streaming-Geräte, sondern auch solche, die sehr preiswürdig sind. Der Blick unter die «Haube» gibt dem Laien – auch wenn er sich nicht als Laie sieht – oft zu wenig Anhaltspunkte. Das, was die Klangqualität ausmacht, ist nicht so einfach sichtbar. Die Profis lassen sich nicht immer in die Karten schauen.

Bei Markenherstellern sind es zudem oft die günstigen Modelle, die besonders überzeugen. Es fällt niemandem einen Zacken aus der Krone, wenn er aus Überzeugung ein kostengünstiges Streaming-Gerät oder ein DIY-Gerät mit einer teuren High-End-Musikanlage verknüpft. Im Verhältnis zum Einfluss von DA-Wandlern, Verstärkern und Lautsprechern sowie dem Hörraum auf die Klangqualität und Musikalität eines Systems spielen die reinen Streaming-Geräte bzw. die Funktion, die sie ausüben, aus unserer Sicht eine untergeordnete Rolle. Man muss es immer in diesem Verhältnis sehen.

Fazit

Im Bereich von Musikstreaming-Anwendungen und -Geräten stehen sich heute zwei Welten gegenüber: Zum einen die Welt der Geräteanbieter mit eher starren Angeboten, und zum anderen die Welt der Community-basierenden Anbieter, bei denen sich ein Entwicklungsteam mit einer Fan-Community austauscht, um ihre Lösungen zu verfeinern. Der gemeinsame Nenner beider Welten ist immer Hardware und Software. Die Hardware kommt für alle Anbieter immer etwa aus derselben Ecke. Die beiden Welten überschneiden sich und die Schnittmenge ist nicht einfach zu erkennen.

Wer eine günstige Streaming-Lösung sucht, der muss etwas mehr arbeiten – ganz so wie in den «Gründerjahren» von HiFi, als man von zahlreichen Herstellern sowohl fertige Geräte als auch Bausätze derselben Geräte kaufen konnte. Die Bausatz-Lösungen sind aber mitunter ausgezeichnet und ebenbürtig (plusminus identisch) zu den fixfertigen Geräten der HiFi-Markenhersteller, die ja wiederum auch Technologie der «anderen Welt» nutzen (Schnittmenge).

Wer eine relativ günstige Streaming-Lösung sucht, kommt auch bei Markengeräten ans Ziel, selbst dann, wenn der Hersteller noch 2 bis 3 «bessere» Geräte im Sortiment hat. Wem das Geld keine Rolle spielt, der kommt immer ans «Ziel».

Viele Markenhersteller haben es aber noch nicht geschafft, eigenes audiophiles Know-how in Streaming-Geräte einzubringen, und es ist fraglich, ob sie das jemals tun werden. Sie nutzen stattdessen die verfügbare Technologie, die sie kriegen können, und bauen sie ein, wie das viele andere auch tun. Am Ende glänzt das Gerät dann mit einem besonders aufwändigen Gehäuse. Das Herzstück aber ist dasselbe wie in einer Smart-Soundbar die es für ein paar Hunderter gibt – entwickelt und produziert von Herstellern wie StreamUnlimited.

Der Anwender muss vor dem Kauf zwei Entscheidungen treffen:

1. Welche Funktionen brauche ich? Nur Streaming? Datenspeicherung im Gerät? Die Möglichkeit, CDs zu rippen? Eingeschränkte Bedienung und Anzeige auch am Gerät? Brauche ich einen integrierten DA-Wandler oder eine Roon Core?

2. Welche Geräte oder Lösungen, inkl. DIY-Lösungen, erfüllen die erforderlichen Funktionen?

Dann hat man eine Shortlist. Dann kann man vergleichen, testen und entscheiden. Wie immer bei HiFi – und ganz besonders bei High-End-HiFi – sollte man sich nicht von Markenpräferenzen, Optik und Anmutung sowie Versprechen leiten lassen.

DIY-Lösungen, worauf sich dieser Beitrag fokussiert, haben eine grosse Attraktivität: Sie ermöglichen es dem Musikhörer/Anwender, eigene Kompetenz und Know-how zu erlangen. Wenn es am Ende funktioniert, dann hat man ein tolles Gefühl im Bauch. Die Selbstüberschätzung folgt dann gelegentlich auf dem Fuss ...

Christian Wenger und Daniel Schmid

Onlinelink:

https://avguide.ch/magazin/streaming-loesungen-marke-eigenbau-sind-populaer-diy-audio-streaming