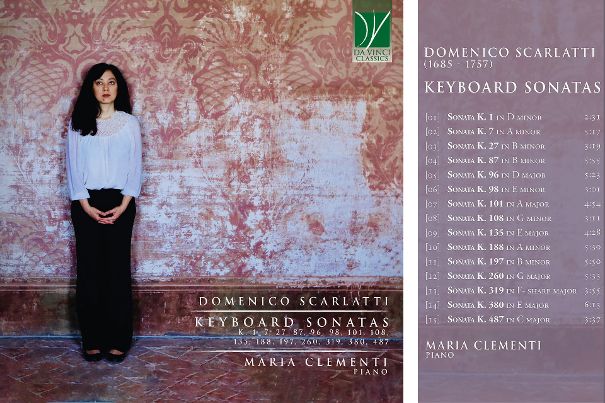

Scarlattis Sonaten

Auf den Punkt gebracht

Domenico Scarlattis 558 Sonaten für Cembalo.

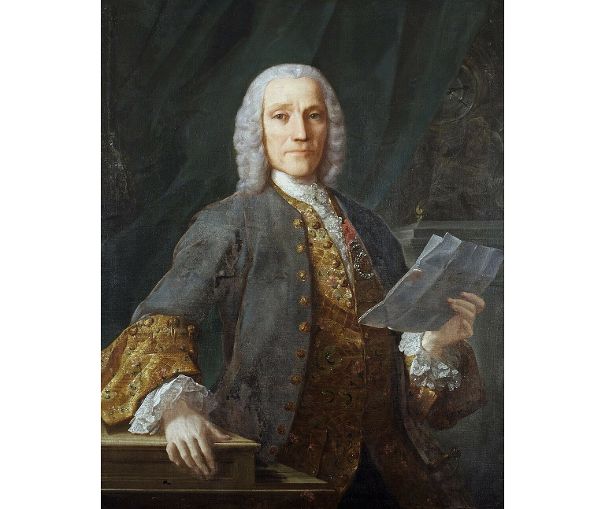

Domenico Scarlattis 558 Sonaten für Cembalo.Domenico Scarlatti (1685–1757), Sohn des Opernkomponisten Alessandro Scarlatti, ist ein weiterer Komponist mit fast identischen Lebensdaten wie Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi und Francesco Durante, die im frühen 18. Jahrhundert das Musikgeschehen geprägt haben. Die ersten 50 Jahre des Jahrhunderts standen für Umbruch und legten die Grundlage für Haydn (*1732), Mozart (*1756) und Beethoven (*1770).

Scarlatti lebte in Italien, Portugal und Spanien. Von seinen frühen Kompositionen (Opern und geistliche Werke) sind nur wenige erhalten. Ab 1729 lebte er in Spanien am Königshof und widmete sich mehrheitlich der Komposition von Cembalo Sonaten. Sonaten, die heute im Musikrepertoire einen festen Platz haben, wenn auch eher in der zweiten Reihe. Igor Strawinsky ist für sein Bonmot bekannt, dass Antonio Vivaldi nicht 555 Konzerte geschrieben habe, sondern 555-mal das Gleiche. Nun könnte man vermuten, dies träfe auch auf die 558 Scarlatti-Sonaten zu. Dass dem nicht so ist, wissen wir. Weder für die Werke von Vivaldi, noch für jene von Scarlatti.

Domenico Scarlatti, Porträt von Domingo Antonio Velasco (1738).

Domenico Scarlatti, Porträt von Domingo Antonio Velasco (1738).Sonaten für Cembalo

Aus Sicht der Klassik-Epoche mit den Klaviersonaten von Beethoven und Schubert sind die einsätzigen Scarlatti-Sonaten mit ihren rund drei bis sechs Minuten Spieldauer vergleichsweise kurz, aber keineswegs belangloses Kurzfutter. Die Sonatenhauptsatzform mit Exposition, Durchführung, Reprise und Coda war noch nicht entwickelt. Vor allem in den späten Scarlatti-Sonaten sind Ansätze einer thematisch komplexeren Kompositionstechnik erkennbar – mit ausgebauter Motivarbeit, die bereits klassische und sogar romantische Stilelemente vorwegnimmt.

Die Sonaten zeugen von Scarlattis enormem Einfallsreichtum: überraschende Wendungen, rhythmische Finessen und immer wieder markante Attacken und Kontrapunkte des Bassregisters. Ein schönes Beispiel für Letzteres ist die Sonate K427 (K = Nummerierung nach dem Verzeichnis von Ralph Kirkpatrick). Kaum eine Sonate ist langweilig oder einfältig. Sie erzeugen unterschiedlichste Stimmungen, von Traurigkeit über Nachdenklichkeit bis hin zu ausufernder Fröhlichkeit.

Auch feinste Stimmungswechsel innerhalb eines Werkes kommen häufig vor, manchmal nur als Einwurf über wenige Takte. Oft können zwei aufeinanderfolgende Sonaten als zweisätzige Anlage empfunden werden (Kirkpatrick).

Variantenreiche Stilmittel

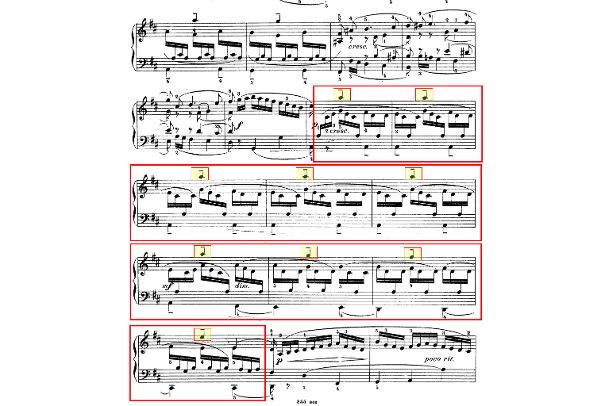

Ein markantes Stilmittel in Scarlattis Sonaten sind Motivwiederholungen über mehrere Takte, mit Läufen in Mittel- und Tieftonlage, über denen ungefähr in Oktavlage ein hoher Einzelton heraussticht (zum Beispiel in den Sonaten K27, K96, K455, K380, K381, K533). Die Sonaten pendeln stilistisch zwischen Barock und Frühklassik, wobei letzteres zunehmend dominiert. Es sind virtuose Kompositionen, nicht immer einfach zu spielen, aber dennoch findet man schnell Zugang zu diesen Werken.

Domenico Scarlattis Klaviersonate K27 mit Motivwiederholungen über mehrere Takte und markantem Einzelton in höherer Tonlage.

Domenico Scarlattis Klaviersonate K27 mit Motivwiederholungen über mehrere Takte und markantem Einzelton in höherer Tonlage.Scarlatti-Aufnahmen

Es gibt viele Alben mit Scarlatti-Sonaten, allerdings nur wenige Gesamtaufnahmen wie die Einspielungen von Scott Ross und Peter-Jan Belder auf Cembalo. Projekte mit Gesamtaufnahmen sind in Arbeit. Zum Beispiel von Naxos, wo über die Zeit mit mehreren Pianisten, die, je nach Zählweise, die 555 bis 558 Sonaten einspielen.

Das Gros der Aufnahmen bietet eine Auswahl von ungefähr 20 bis 40 Sonaten auf einem oder zwei Alben (Zacharias, Hewitt, Queffélec, Hungai, Sudbin u.a.). Auffallend ist, dass einige Sonaten fast als Muss auf einem Album erscheinen. Dazu gehören K27, K380, K427, K455 und weitere.

Einige dieser «Highlight-Sonaten» finden sich auch in Maria Clementis Auswahl von Scarlatti-Sonaten.

Maria Clementi

In Mailand geboren, gewann die italienische Pianistin bereits als Teenager zahlreiche Klavierwettbewerbe. So etwa den ersten Preis beim internationalen Wettbewerb für Klavier und Orchester von Cantù in Italien, und bereits im Alter von 16 Jahren einen dritten Platz beim internationalen Musikwettbewerb «G. B. Viotti» in Vercelli.

Neben ihrer Konzerttätigkeit in Europa und Japan führt sie regelmässig Meisterkurse in Italien durch und ist seit 2014 Klavierprofessorin am Konservatorium G. Puccini in Gallarate. Maria Clementi ist sowohl in Italien als auch in Europa stark an Kammermusikaktivitäten beteiligt. Ihre Auftritte wurden live im Radio und Fernsehen übertragen.

Maria Clementi.

Maria Clementi.Wie interpretiert man eine Scarlatti-Sonate?

Zur Zeit Scarlattis war es nicht üblich – so wie später in der Klassik und ausgeprägt der Romantik –, ein Musikstück mit Interpretationsanweisungen in den Noten zu versehen. Tonart und Satzbezeichnung waren notwendig. So hatte man zumindest eine ungefähre Vorgabe über Tempo und Stimmung des Stückes. Die innere Ausgestaltung eines Werkes oblag dem Musiker. So verwundert es denn nicht, dass sich eine Scarlatti-Sonate je nach Interpreten markant anders anhören kann.

Maria Clementi bringt mit ihrer Interpretation eine neue Sichtweise. Prägnant ist die rhythmische Ausgestaltung der Sonaten und das präzise Spiel: virtuos, aber ohne Selbstzweck. Faszinierend ist ihr schneller Wechsel zwischen stark akzentuierten und kurz gespielten Passagen und unmittelbar folgende lyrische Momente. Die Übergänge sind klug gestaltet und zeigen deutlich die inneren Kontraste von Scarlattis Sonaten (K135).

Ein exemplarisches Beispiel ist die eher selten gespielte Sonate K101. Dem eher barockartigen Hauptthema mit vielen 16tel- und 32tel-Läufen, die Clementi akzentuiert spielt, folgt ab Takt 42 ein traumhaft schönes, lyrisches Seitenthema. In diesem Mikrokosmos liegt nun einerseits die kompositorische Meisterleistung Scarlattis und Maria Clementis Gespür, diese Kontraste überzeugend herauszuschälen. Das lyrische Thema wird weich, aber nicht verschliffen gespielt. Eine Legato-Bindung von Takt 42 zu Takt 43 impliziert eine synkopische Spielweise.

Kaum ein Interpret, den ich bisher diese Sonate habe spielen hören, kümmert sich um dieses Detail. Man spielt die zwei Noten Legato, lässt aber die Taktgrenze ausser Acht. Welche enorme Wirkung die synkopische Spielweise hier hat, zeigt Clementi in ihrer Einspielung. Das lyrische Momentum erhält nun eine innere Spannung und Stimmungsakzent.

Scarlatti, Clementi und der moderne Konzertflügel

Eine Cembalosaite wird durch einen Keil angerissen. Ein heller, in der Lautstärke nicht beeinflussbarer Klang entsteht. Das Instrument ist obertonreich, das Bassregister nicht sehr druckvoll, eher verhalten. Maria Clementi spielt die Sonaten auf einem mächtigen Steinway-D-Flügel. Ein bassgewaltiges Instrument. Ein grösserer Kontrast ist kaum vorstellbar.

Das Bassfundament in der Sonate K380 auf dem Steinway gespielt, steht dann in einem neuen Spannungsverhältnis zur hellklingenden Melodiestimme der rechten Hand. Maria Clementi versteht es, diesen Kontrast aufzunehmen, ohne aber in Übertreibung auszuarten. Generell ist ihr Spiel geprägt durch eher kurze Anschläge, die sich dem Cembaloklang annähern.

Die Aufnahme von DaVinci Classics

Das Klavier ist nah aufgenommen. Die Hörposition – wäre man vor Ort – beim Flügel, an dessen Ende, mit Blick auf die Pianistin von vorne. So sind dann die unteren Oktaven im linken und die oberen im rechten Kanalbereich hörbar. Somit sind die tonalen Mittellagen mittig zwischen den Lautsprechern wahrnehmbar. Wer an einen distanzierten Klang wie im Konzertsaal gewohnt ist, mag dies etwas irritieren.

Eher eine Minderheit der Klavier-Solo-Aufnahmen wählt die Nahposition bei Einspielungen. Durch diese Direktheit nimmt man die Notenbewegungen, das Spiel der linken und der rechten Hand der Pianistin oder des Pianisten sehr gut wahr. Läufe über mehrere Oktaven wandern auf der Achse zwischen den Lautsprechern.

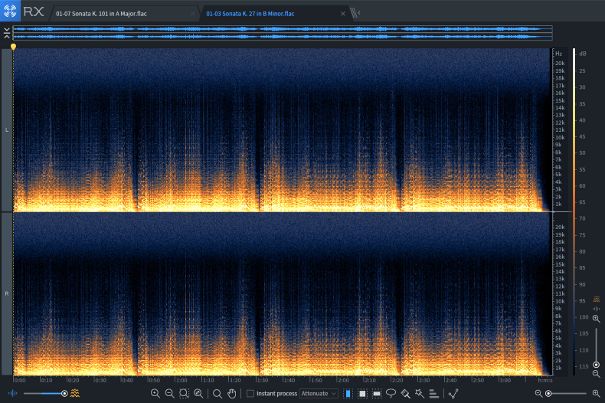

Die Aufnahme wurde offensichtlich im DSD-64-Format gemacht. Dies ist am kontinuierlich nach 15 kHz ansteigenden Rauschen zu erkennen. Dieses Digitalformat ist heute überholt. Wenn DSD, dann DSD 128 oder DSD 256 – oder besser gleich als PCM 24Bit/96kHz. Trotzdem ist die Aufnahme auf einem hohen klanglichen Niveau.

Spektralanalyse der Aufnahme. Skala rechts: Frequenzbereich von 20 Hz (unten) bis 22 kHz (oben). Das ansteigende Rauschen ist als violettes Band erkennbar.

Spektralanalyse der Aufnahme. Skala rechts: Frequenzbereich von 20 Hz (unten) bis 22 kHz (oben). Das ansteigende Rauschen ist als violettes Band erkennbar.Fazit

Maria Clementis Einspielung von 15 Scarlatti-Sonaten ist eine echte Bereicherung. Sie wirft mit ihrer Interpretation und der gekonnten Spielweise ein neues Licht auf diese Kleinode der Klavierliteratur. Die Symbiose von barocken und klassischen Stilelementen, inhärent in Scarlattis Kompositionen, macht Clementi deutlich erlebbar. Das Album ist auch eine Antwort auf die Frage, ob man die Sonaten epochengerecht auf einem Cembalo oder maximal auf einem Hammerflügel spielen muss – oder ob ein moderner Flügel erlaubt sein darf. Clementi zeigt, wie es geht.

Dezember 2021

Tonmeister: Simone Sproccati, Andrea Castelli

Mixing & Mastering: Stefano Barzan

Onlinelink:

https://avguide.ch/musikrezension/auf-den-punkt-gebracht-scarlattis-sonaten